La Ferme Royale

L’histoire de la Bergerie Nationale semble débuter avec l’arrivée de son troupeau de mérinos en 1786. Tout au plus indique-t-on généralement en une phrase que Louis XVI avait créé précédemment à Rambouillet une ferme modèle, sous l’influence des physiocrates.

Je ne reviens pas ici sur l’histoire passionnante de ces mérinos : vous pouvez relire cet article pour vous la remémorer.

Aujourd’hui c’est la doctrine physiocrate et le projet initial de Louis XVI que je voudrais évoquer, en rappelant ensuite l’évolution de ce site qui a connu successivement trois époques de construction :

- la ferme royale,

- la bergerie impériale,

- et les bâtiments pédagogiques modernes.

Les physiocrates

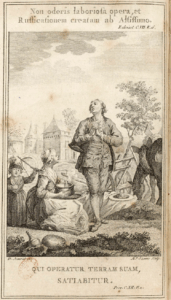

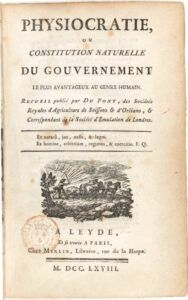

Oubliée aujourd’hui, la physiocratie a eu une influence considérable, à partir des années

et « Qui travaille la terre sera comblé »

1750. Elle a été à l’origine de nombreuses réformes politiques, économiques et juridiques dans plusieurs pays d’Europe. Des souverains comme Louis XVI, Gustave III de Suède, Stanislas II de Pologne et même Catherine II de Russie ont été séduits par cette doctrine. Des textes fondateurs de la Révolution française, comme la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789 s’en sont directement inspirés, et aujourd’hui on s’accorde à voir dans la physiocratie l’une des principales sources d’inspiration du libéralisme économique en même temps que de l’écologie politique.

François Quesnay et le marquis de Mirabeau (le père du révolutionnaire Mirabeau) se rencontrent à Versailles en juillet 1757 et fondent ensemble cette école de pensée.

Pour eux, la richesse d’un pays est celle de tous ses habitants et non pas celle de l’État. Elle est formée des seuls biens qui « satisfont un besoin » et non des métaux précieux qui sont thésaurisés. Elle appartient à ceux qui la produisent, et non à ceux qui l’exploitent ensuite.

Or, en cette époque pré-industrielle, la seule activité réellement productive est l’agriculture. La Terre, seule, multiplie les biens : à partir d’une graine semée, elle produit plusieurs graines et crée donc une richesse. Comparées à l’agriculture, les autres activités que sont l’industrie et le commerce ne sont que des activités stériles, car elles se contentent de transformer les matières premières produites par l’agriculture.

La physiocratie est donc le « gouvernement par la nature » ( de physis, la nature et kratos, la force, le gouvernement). Puisque la seule classe productive est celle des agriculteurs, l’État doit être gouverné par des propriétaires fonciers, seuls à posséder un patrimoine, et donc une patrie. Les physiocrates sont partisans de la monarchie absolue (ce qui explique l’intérêt que leur portent à cette époque de nombreux souverains) mais sont hostiles à toutes réglementation : il existe des lois naturelles il suffit donc de les respecter pour maintenir un ordre parfait.

La physiocratie est donc le « gouvernement par la nature » ( de physis, la nature et kratos, la force, le gouvernement). Puisque la seule classe productive est celle des agriculteurs, l’État doit être gouverné par des propriétaires fonciers, seuls à posséder un patrimoine, et donc une patrie. Les physiocrates sont partisans de la monarchie absolue (ce qui explique l’intérêt que leur portent à cette époque de nombreux souverains) mais sont hostiles à toutes réglementation : il existe des lois naturelles il suffit donc de les respecter pour maintenir un ordre parfait.

Ces lois naturelles sont au nombre de trois.

D’abord, la propriété. Ensuite, la liberté sous toutes ses formes : liberté d’expression, liberté économique, liberté de travail… Et enfin, la sûreté qui garantit à chacun que sa liberté et sa propriété vont être respectées, aussi bien par des tiers que par l’Etat.

Le rôle du souverain est de garantir l’application de ces droits naturels. Les rédacteurs de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789 s’inspireront beaucoup de ces idées, en prônant la liberté et l’égalité, mais aussi la propriété.

Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé (…)

En application de cette doctrine, les physiocrates sont partisans d’un impôt unique, perçu sur les seuls produits de la terre. Hostiles à toute réglementation qui réduirait la production et/ou la circulation des biens agricoles ils ont un mot d’ordre : « Laissez faire les hommes, laissez passer les marchandises ». Leur idéal politique associe autorité et décentralisation : un État monarchique qui serait doté à la fois d’un souverain fort et d’administrations locales libres d’agir comme elles l’entendent.

Précurseurs de l’écologie politique, les physiocrates pensent que la consommation doit se limiter de façon naturelle à la production, sans jamais chercher à la dépasser. C’est, à leurs yeux, la condition nécessaire pour que l’économie d’un pays soit stable et durable, et qu’elle engendre le bonheur de ses habitants. En poursuivant une croissance qui ne tiendrait pas compte des limites de la Nature, le pays basculerait dans les inégalités, et provoquerait la frustration et le mécontentement de ses habitants.

Or, les limites naturelles de la planète semblent alors infinies. Cette doctrine n’interdit donc pas de chercher à augmenter la production agricole, bien au contraire, et la physiocratie s’accompagne ainsi d’une recherche constante de l’accroissement des rendements : engrais, nouvelles techniques agricoles, améliorations des races et des espèces, etc…

Les physiocrates perdent une partie de leur influence après la Révolution, mais la grande bourgeoisie continuera à se passionner au Second Empire et jusqu’au XXème siècle pour les applications de la science moderne dans le domaine de l’agriculture : amélioration des outils, mécanisation, expérimentation de nouvelles pratiques, croisements d’espèces… Ce sont tous ces progrès qui permettront à l’agriculture française de connaître son développement spectaculaire, et de résister à l’exode massif des populations rurales vers les villes lorsque l’industrie proposera des métiers plus rémunérateurs et moins pénibles.

La ferme royale de Rambouillet

En 1783 Louis XVI achète le domaine de Rambouillet au duc de Penthièvre. Il charge son gouverneur, le comte d’Angiviller, de conduire de grands travaux d’urbanisme et suit personnellement les aménagements apportés au domaine de chasse. En 1784, il décide de créer, dans le parc du château, une ferme expérimentale où seront conduites des études d’acclimatation d’espèces animales et végétales (y compris d’espèces exotiques ramenées lors des nombreuses expéditions lointaines financées par la Couronne).

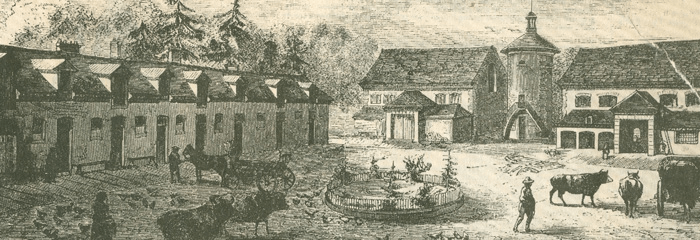

Les plans de cette ferme modèle sont établis par Jacques-Jean Thévenin. Le chantier mobilise des centaines d’ouvriers, et dure moins de deux ans. Tous les bâtiments sont construits avec des matériaux choisis pour leurs qualités : isolation, entretien etc… Les toits sont couverts de tuiles et les briques apparentes apportent une touche d’élégance et de richesse à des bâtiments fonctionnels. On voit que la construction de cette ferme, payée sur les fonds personnels du roi, lui tenait particulièrement à coeur, et que Louis XVI souhaitait en faire réellement un modèle pour promouvoir la recherche agricole de son époque.

Les plans de cette ferme modèle sont établis par Jacques-Jean Thévenin. Le chantier mobilise des centaines d’ouvriers, et dure moins de deux ans. Tous les bâtiments sont construits avec des matériaux choisis pour leurs qualités : isolation, entretien etc… Les toits sont couverts de tuiles et les briques apparentes apportent une touche d’élégance et de richesse à des bâtiments fonctionnels. On voit que la construction de cette ferme, payée sur les fonds personnels du roi, lui tenait particulièrement à coeur, et que Louis XVI souhaitait en faire réellement un modèle pour promouvoir la recherche agricole de son époque.

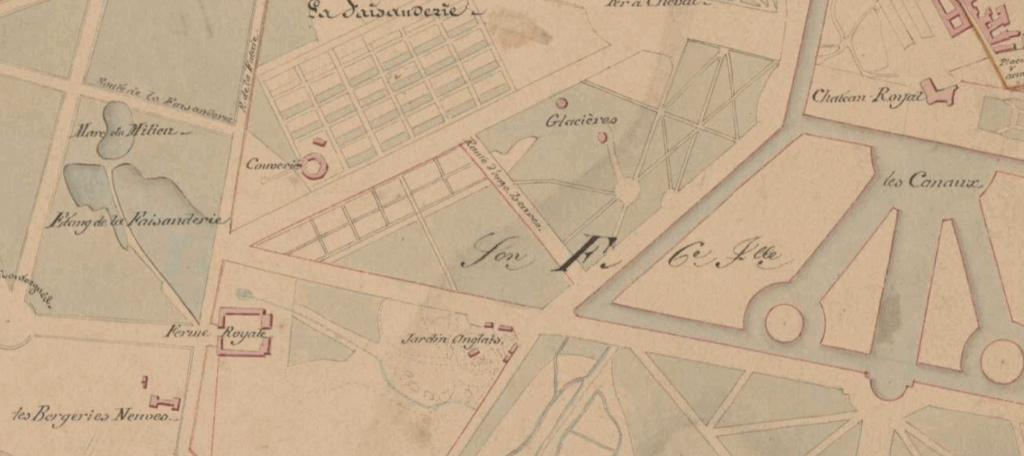

La ferme est construite à proximité de l’étang de la Faisanderie, près du chêne remarquable de Montorgueil.

Le porche d’entrée, monumental, ouvre sur une cour carrée (aujourd’hui : la cour Royale), constituée de plusieurs bâtiments. De chaque côté du porche les deux immeubles qui l’encadrent abritent le personnel et répondent à leurs besoins (chambres, cuisine, buanderie, boulangerie etc…).

Les deux ailes latérales sont réservées aux animaux : écuries, étables, ateliers… Et en face, fermant la cour, deux granges impressionnantes encadrent le grand colombier.

Elles servent à entreposer les récoltes, car la ferme cultive naturellement les hectares qui lui ont été alloués. Deux portes en vis-à-vis permettent de les traverser. Un cheval peut ainsi entrer avec sa charrette. Il est aussitôt dételé, et pendant que la charrette est déchargée, il peut sortir pour aller en chercher une autre…

La toiture des granges, qui vient d’être restaurée, en même temps que le colombier, repose, non sur une charpente de bois, mais sur d’impressionnants arcs de pierre.

Au centre, le colombier est doté de 2200 boulins (le nombre de pigeons était limité par le nombre d’hectares d’un domaine, car ces oiseaux, si leur fiente était précieuse comme engrais, prélevaient leur dîme sur les récoltes, et il fallait donc en limiter le nombre !)

Pourquoi est-il surélevé sur une base qui crée une salle circulaire semi-enterrée ? Peut-être seulement pour qu’il soit plus majestueux, et visible de plus loin ?

A peine terminée, la ferme reçoit en 1785 un premier troupeau de vaches laitières de Suisse. Son arrivée inaugure la première importation animale de l’établissement mais aussi la première transmission « internationale » des savoirs car chaque troupeau sera conduit par ses gardiens qui connaissent bien leurs bêtes, et resteront sur place, le temps de transmettre leur savoir au personnel rambolitain..

Viendront ensuite des chèvres angoras de Turquie, des ânes de Malte, de nombreuses espèces de volailles… et bien plus tard… des aurochs.

La Bergerie royale

En 1786 Louis XVI met 275ha de la ferme à la disposition de l’agronome Tessier et obtient de son cousin le roi d’Espagne le privilège d’importer un troupeau de 383 moutons mérinos. Il s’agit de doter la France de moutons dont la laine puisse concurrencer les laines étrangères et répondre aux besoins croissants de la Cour.

366 d’entre eux arrivent à Rambouillet le 12 octobre 1786 et sont provisoirement parqués dans la ferme de Mocquesouris, en limite du jardin anglais.

366 d’entre eux arrivent à Rambouillet le 12 octobre 1786 et sont provisoirement parqués dans la ferme de Mocquesouris, en limite du jardin anglais.

En Espagne les mérinos transhument et dorment constamment en extérieur, même par temps de neige. Vouloir les faire dormir dehors à Rambouillet s’avère une idée assez mauvaise, car l’hiver 1787 est particulièrement rude et 35 brebis ainsi que de nombreux agneaux n’y survivent pas.

Le troupeau –et ses bergers– sont donc accueillis dans des bâtiments appelés depuis les « anciennes bergeries », et les mérinos s’acclimatent de façon très satisfaisante.

La ferme royale poursuit ses travaux sur différentes espèces animales, mais compte tenu de l’importance et de la qualité de son troupeau de mérinos, elle devient pour tous la Bergerie Royale.

Le fronton du porche est orné de la formule latine « Curat oves oviumque magistros » ( elle prend soin des moutons et de leurs maîtres ).

Le 27 novembre 1792 la ferme royale (qui était comme tout le domaine de Rambouillet, propriété personnelle du roi) est rattachée au domaine national. Heureusement, le Comité de Salut Public en comprend l’intérêt et décide de lui conserver son mode de fonctionnement. Le 25 mai 1794 son importance pour « des expériences d’agriculture et d’économie rurale » est officiellement actée.

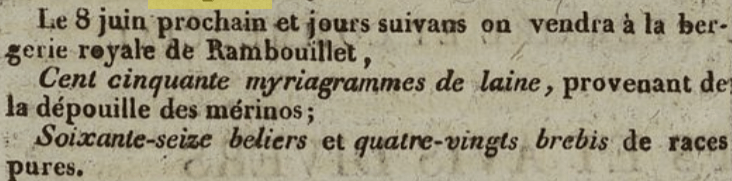

Le directeur Charles-Germain Bourgeois (il sera maire de Rambouillet de 1831 à 1834) rentabilise la ferme, dont les mérinos sont devenus l’activité principale, en organisant, à partir de 1793, des ventes aux enchères de mérinos, en plus de celle de leur laine. Et en 1794 il ouvre la première école de bergers (elle sera fermée ensuite mais réouverte en 1921).

Cependant, la Bergerie ne dispose toujours que de ses locaux d’origine –et de quelques constructions complémentaires, dont le bâtiment dit « les bergeries neuves » à proximité.

La Bergerie Impériale

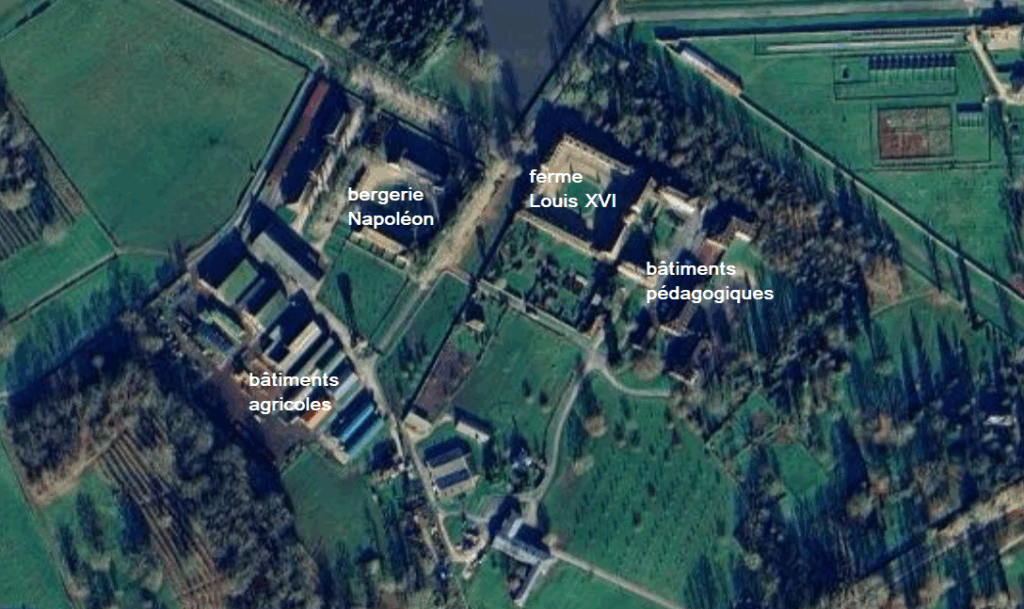

C’est Napoléon qui donne un nouvel élan à la bergerie de Rambouillet en faisant construire en 1804-1805 de nouveaux bâtiments de l’autre côté de la voie d’accès.

Ils sont plus modestes mais conservent le même plan : un porche d’entrée donne dans une cour rectangulaire (la cour Impériale), délimitée par deux bâtiments latéraux symétriques, destinés aux bêtes ( celui de droite accueille aujourd’hui la boutique de la bergerie) et au fond par des bâtiment à usage de logements.

Ils sont plus modestes mais conservent le même plan : un porche d’entrée donne dans une cour rectangulaire (la cour Impériale), délimitée par deux bâtiments latéraux symétriques, destinés aux bêtes ( celui de droite accueille aujourd’hui la boutique de la bergerie) et au fond par des bâtiment à usage de logements.

Derrière, de grands hangars, car la Bergerie conserve son activité agricole développée initialement pour nourrir ses animaux, et aujourd’hui, outil pédagogique.

C’est cet ensemble en deux parties : les bâtiments Louis XVI et leur complément Napoléon 1er, qui constitue la Bergerie Nationale.

De nombreux bâtiments modernes ont été depuis construits sur plusieurs niveaux en terrasse derrière les granges et le colombier : salles de classes, amphithéâtre, réfectoire, internat… En effet, après bien des vicissitudes, en dépit de trois occupations militaires, des menaces de fermeture… la Bergerie Nationale mène aujourd’hui une activité de formation, sous la tutelle directe du Ministère de l’Agriculture.

De nombreux bâtiments modernes ont été depuis construits sur plusieurs niveaux en terrasse derrière les granges et le colombier : salles de classes, amphithéâtre, réfectoire, internat… En effet, après bien des vicissitudes, en dépit de trois occupations militaires, des menaces de fermeture… la Bergerie Nationale mène aujourd’hui une activité de formation, sous la tutelle directe du Ministère de l’Agriculture.

Le site accueille chaque année des centaines d’élèves, mais aussi des milliers de visiteurs qui viennent admirer ses locaux, la majesté du site de Montorgueil, découvrir ses animaux, ou participer aux très nombreux événements qui la choisissent pour cadre (Pari Fermier, Festiphotos, marché de Noël etc…).

Christian Rouet

octobre 2025

J’apprécie toujours vos chroniques et aujourd’hui je vous adresse un grand MERCI pour votre présentation des physiocrates dont, je l’avoue, j’ignorais leur rôle de précurseurs.