Du cheval au cheval vapeur

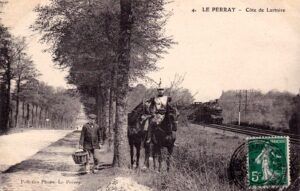

La fin du XIXème siècle voit le cheval –« la plus noble conquête de l’homme »- remplacé progressivement par l’automobile et son cheval-vapeur.

En introduction à un article qui va raconter l’histoire des garages automobiles de Rambouillet, je voulais décrire ici la façon dont les entreprises qui travaillaient pour le cheval ont eu le choix entre disparaître ou s’adapter.

Ceci m’a conduit à une réflexion sur le rôle du cheval dans la France d’hier, et, pris par mon sujet je me suis retrouvé à remonter à… la domestication du cheval à l’époque préhistorique ! Je ne vous en voudrais pas de sauter cette première partie !

A l’origine

Sur les 148 grands mammifères terrestres sauvages et herbivores que l’homme aurait pu domestiquer, durant l’histoire de l’humanité, seuls 14 ont pu l’être. Pourquoi pas les autres ? Parce qu’il y faut six raisons, rappelées par Jared Diamond (« De l’inégalité parmi les sociétés ») :

- un régime alimentaire : il faut environ 4500 kg de maïs pour donner une vache de 450 kg. Pour élever un carnivore de 450kg il faudrait le nourrir de 4500 kg d’herbivores nourris avec 45 000kg de grains. Un rendement aussi mauvais élimine ainsi toute idée de domestiquer des carnivores à des fins alimentaires.

- le rythme de croissance : quel éleveur attendrait 15 ans qu’un éléphant domestique atteigne son âge adulte ? Il est bien plus économique de le capturer à l’état sauvage et de le dompter.

- le mode de reproduction : certains animaux ne peuvent pas (ou très difficilement) se reproduire en captivité : leurs mâles entrent en compétition, le rituel de la cour qui précède l’accouplement est trop long et trop complexe…

- la dangerosité : de nombreux animaux gardent toute leur vie un comportement imprévisible qui peut constituer un danger pour l’homme : les onagres, les zèbres, les buffles ou les hippopotames n’ont jamais pu être domestiqués pour cette raison.

- la nervosité : certains animaux réagissent à une menace en se groupant. Mais d’autres ont besoin de s’enfuir, comme les cerfs, les antilopes, les gazelles, et enfermés dans des enclos un sentiment de danger peut les tuer de panique.

- la structure sociale : lorsqu’une espèce vit en troupeau, respecte une hiérarchie de dominance élaborée, et n’a pas de territoire bien défini, il lui est facile de suivre les consignes d’un homme ou d’un chien de berger. Mais si ses individus ont l’habitude de vivre en solitaire, en défendant leur territoire à leurs congénères, comment les élever en troupeau ?

Finalement seul un très petit pourcentage d’espèces de mammifères sauvages a donc pu se développer en compagnie des hommes. Beaucoup plus nombreuses dans les régions eurasiennes que dans les autres parties du monde, elles ont donné aux peuples qui les ont domestiquées un avantage décisif.

Ces animaux leur ont fourni de la laine, du cuir, des produits laitiers, des engrais, des moyens de transport terrestre, des véhicules d’assaut militaires, des moyens de traction des charrues… Et en partageant étroitement la vie des hommes, ils les ont infectés de leurs germes qui ont été la cause d’épidémies meurtrières, mais en immunisant ceux qui en ont échappé, leur ont donné un avantage considérable sur les populations qui n’y avaient jamais été confrontées.

Ces animaux leur ont fourni de la laine, du cuir, des produits laitiers, des engrais, des moyens de transport terrestre, des véhicules d’assaut militaires, des moyens de traction des charrues… Et en partageant étroitement la vie des hommes, ils les ont infectés de leurs germes qui ont été la cause d’épidémies meurtrières, mais en immunisant ceux qui en ont échappé, leur ont donné un avantage considérable sur les populations qui n’y avaient jamais été confrontées.

Parmi ces animaux, il y a le cheval, dont Buffon disait : «La plus noble conquête que l’homme ait jamais faite est celle de ce fier et fougueux animal qui partage avec lui les fatigues de la guerre et la gloire des combats.(…) il partage aussi ses plaisirs, à la chasse, aux tournois, à la course, il brille, il étincelle ; mais docile autant que courageux, il ne se laisse point emporter à son feu ».

Le cheval à Rambouillet

Enjambons quelques millénaires -bien que le rôle du cheval, son élevage, l’économie qui l’accompagne durant l’Antiquité ou le Moyen-âge sont également passionnants à étudier– et visitons ensemble Rambouillet.

Dans les huit fermes de Rambouillet, ou dans celles qui entourent la ville, le cheval, plus puissant, a remplacé le boeuf pour tirer la charrue, ou la charrette de la ferme.

De surcroît, son fumier constitue un précieux engrais qui peut doubler le rendement d’un sol pauvre, et un cheval donne annuellement près de 22 fois son poids en fumier.

Mais pour le nourrir il faut lui consacrer un hectare. L’exploitation doit donc être assez grande pour pouvoir réduire ainsi sa surface cultivable. Il y a là un équilibre difficile à trouver entre une perte de surface cultivable et un meilleur rendement sur les parties cultivées.

C’est l’utilisation du pétrole qui a révolutionné l’agriculture –et a pu compenser dans nos pays l’énorme réduction de ses effectifs– en remplaçant la traction animale par la mécanisation, et le fumier par des engrais synthétiques.

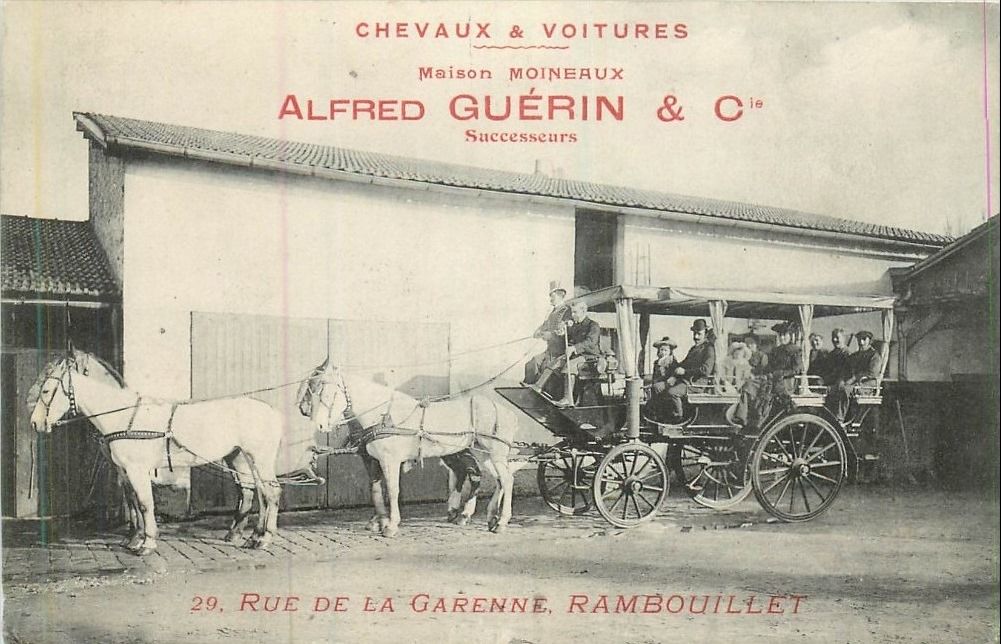

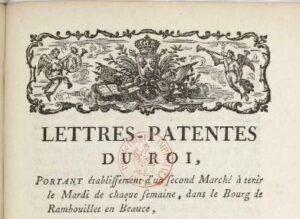

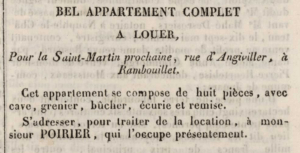

Je ne reviens pas sur l’importance de la poste aux chevaux, longtemps située près de l’ancienne église et du château de Rambouillet, avant d’être transférée à l’entrée de la rue de la Pierre Fite (Mal Leclerc). Elle pouvait accueillir environ 50 chevaux que les postillons ramenaient d’un relais à l’autre. Cet article lui a été consacré.

Cependant, c’est la chasse qui était l’activité des Grands du royaume. Son importance grandit encore lorsque le comte de Toulouse, puis le Duc de Penthièvre –tous deux Grands-Veneurs du royaume– s’installent à Rambouillet, et c’est pour la chasse à courre que le nombre de chevaux explose.

Dans son article du 8 août 1707, le Mercure de France parle de « l’écurie des chevaux de selle de Mr le comte de Toulouse, où il y avait 102 chevaux, avec des couvertures magnifiques, les harnais étaient en ordre et d’une propreté très grande ».

Ou encore, le 5 octobre 1712 : « le roi après la messe alla voir les écuries qu’il trouva magnifiques et remplies de beaux chevaux. Mr le comte de Toulouse en a 250 ». On apprend aussi dans cet article que « chaque jour, le cheval du duc de Penthièvre mange pour un montant qui équivaut à une fois et demie le salaire quotidien du parisien moyen ».

Les chevaux de selle viennent surtout d’Angleterre ou du Limousin, mais certains arrivent du Danemark après avoir traversé l’Allemagne. La Normandie fournit le gros des chevaux d’attelage. Quant aux bêtes les plus nobles, elles viennent d’Afrique du Nord, de l’Andalousie ou du Mezzogiorno, car la France n’a pas développé d’élevage d’aussi bonne qualité.

Un mulet est vendu 40 livres au XVIIIème siècle, quand un cheval de charrette se vend 150 livres, un cheval de carrosse 500 livres, et qu’un cheval de selle peut atteindre 1200 livres. (les cahiers de la SAVRE, février 1998)

La ville doit déjà édicter des règlements d’hygiène et de circulation pour que les chevaux ne soient pas un danger ni une gène pour la ville : le fumier ne peut pas rester plus de 8 jours dans une cour… il est interdit d’en déposer dans les rues… les meuniers ne peuvent pas faire courir leurs mules ou mulets… les charretiers ne peuvent pas traverser la ville sur leurs chevaux ou dans leur charrette, mais obligatoirement marcher à leurs côtés… les palefreniers ne peuvent pas mener à l’abreuvoir plus de 3 chevaux à la fois pour pouvoir les maîtriser …

Et n’oublions pas les chevaux de l’armée ! En 1816 l’ancienne vénerie royale cède la place à un régiment de cuirassiers. Elle redevient vénerie royale de 1817 à 1830, avant de redevenir caserne d’un régiment de cavalerie.

Outre les retombées économiques habituelles d’une caserne, la loi de 1818 accorde aux communes qui ont l’entretien d’une caserne, une indemnité de 7fr par homme et de 3fr par cheval. Et par ailleurs, le régiment de cavalerie représente le tiers des recettes d’octroi de la ville. En 1831, le maire Delorme annonçait la transformation de la vénerie en quartier de cavalerie en ces termes : « le commerce de la ville y gagnera beaucoup, et l’agriculture trouvera des avantages au nombre desquels on doit placer d’abondants engrais et de nouveaux débouchés pour les fourrages » (rapporté par Marie Roux lors du conseil du 28 février 1905).

On ne peut donc pas s’étonner que les professionnels qui vivent directement ou indirectement du cheval dans Rambouillet, ont constitué pendant longtemps la majorité des actifs de la ville (sans tenir compte du personnel des chasses). On trouvait des cordiers, des bourreliers, des corroyeurs, des tanneurs, des selliers, des maréchaux- ferrants, des esperonniers (qui fabriquaient des esperons ou des estriers), des galonniers, des boutonniers, des couturières, des charrons, des menuisiers, des serruriers, des doreurs, et je dois en oublier…

L’arrivée de l’automobile

L’arrivée de l’automobile

Lorsque l’automobile apparaît, ses premiers possesseurs doivent être assez fortunés pour s’offrir des machines fabriquées de façon artisanale, et assez bricoleurs pour pouvoir faire face aux pannes que l’état des routes et la fragilité des pièces multiplient.

Heureusement, à défaut de garages, il y a toujours un maréchal-ferrant capable de forger une pièce, et un charron, un serrurier ou un réparateur de cycles prêts à intervenir.

La Seine-et-Oise ne comptait encore, en 1906, que 1549 automobiles. Mais les amateurs de cyclotourisme étaient déjà nombreux et les premiers agriculteurs se laissaient déjà tenter par un tracteur. Leurs ventes se développeront après la première guerre mondiale, Peugeot, Renault et Citroën y voyant un débouché pour maintenir l’activité de leurs usines d’armement et éviter le chômage.

De nombreux professionnels qui vivaient de l’économie du cheval ajoutent progressivement des services liés au cycle puis à l’automobile, avant de basculer complètement (ou de fermer!).

Parce que, finalement, entre une voiture à cheval et une automobile, il y a bien des ressemblances. Le principe de la roue est toujours le même. Un siège en cuir, une capote peuvent s’adapter à n’importe quel véhicule. Quant à la partie mécanique, le moteur à combustion interne n’est que le fruit d’une longue évolution, et entre les engrenages d’une horloge et ceux d’une voiture il y a une différence de taille plus que de principe.

Dans un premier temps certains professionnels vont donc continuer à travailler sur la carrosserie et les équipements, en s’adaptant aux besoins d’une automobile fabriquée de façon artisanale,

et d’autres vont étendre leur compétence mécanique en matière de pompes, d’instruments agricoles, de machines à coudre, de bicyclettes… à l’automobile et bientôt la classification « cycles, motocycles et automobiles » des annuaires du début du XXème siècle deviendra celle des « garages ».

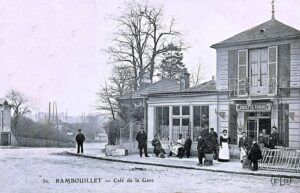

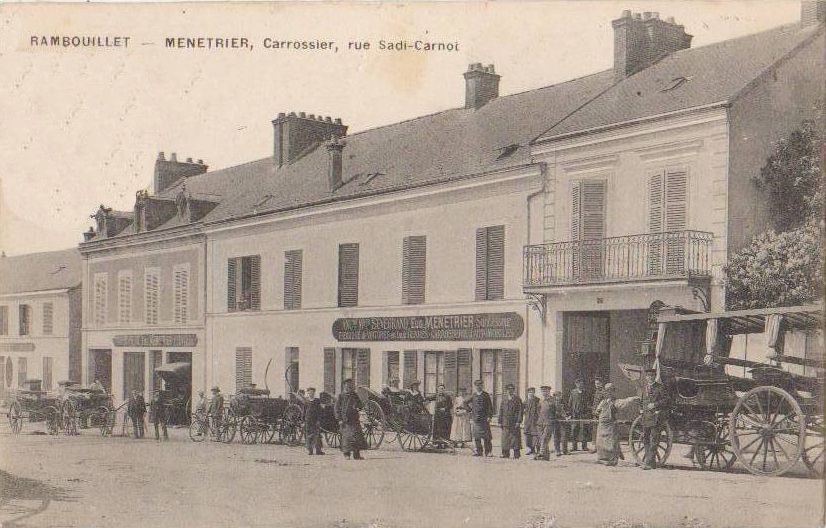

Dix ans séparent ces deux vues du 7 rue Sadi Carnot.

Dix ans séparent ces deux vues du 7 rue Sadi Carnot.

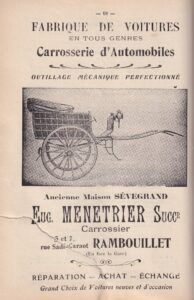

La maison Abel Breton, qui fabriquait et louait des voitures à cheval, a été reprise au début du siècle par J. Sevegrand qui précise dans sa publicité « fabrique de voitures en tous genres ».

En 1910 Menetrier rachète le fonds de commerce de Sevegrand et amorce tout de suite une évolution de son activité vers l’automobile.

Cette publicité de 1911 est la dernière à conserver le visuel précédent d’une voiture à cheval, tout en s’adressant aux automobilistes. Dès l’année suivante ce visuel disparaît de façon définitive, et l’entreprise se spécialise dans les carrosseries automobiles.

Cette publicité de 1911 est la dernière à conserver le visuel précédent d’une voiture à cheval, tout en s’adressant aux automobilistes. Dès l’année suivante ce visuel disparaît de façon définitive, et l’entreprise se spécialise dans les carrosseries automobiles.

Par la suite elle évolue vers la mécanique, et nous la verrons dans un prochain article devenir… concessionnaire Renault.

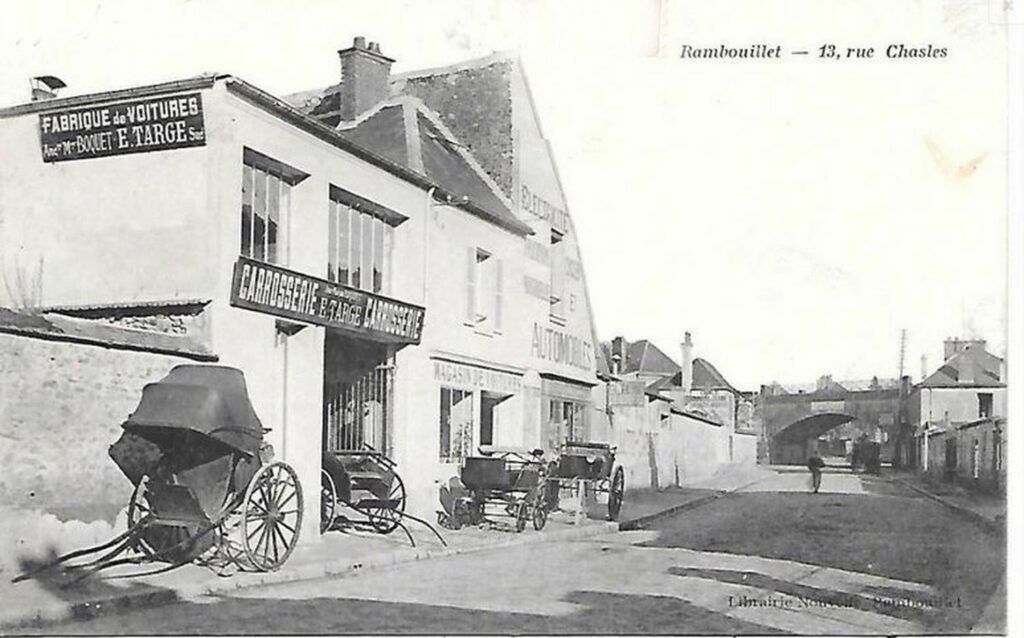

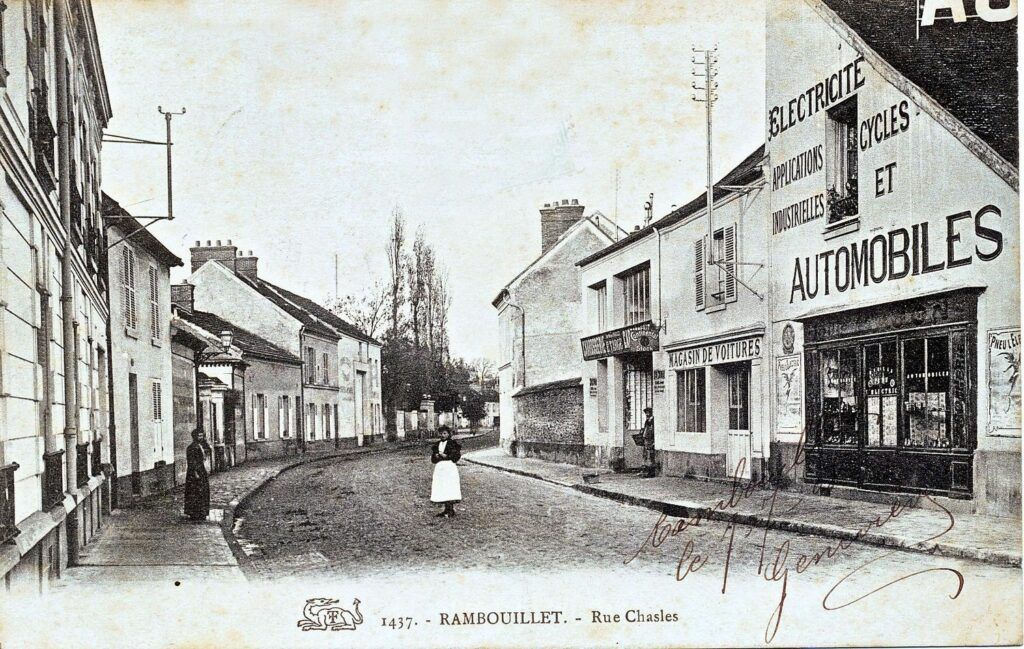

De la même façon, et à la même époque, Emile Targe reprend l’entreprise de Boquet, et passe des voitures hippomobiles aux automobiles, au 17 rue Chasles.

L’annuaire de Rambouillet répertorie ainsi 7 « carrossiers et charrons » en 1910. Ils ne sont plus que 2 en 1934. Dans le même temps le nombre de garages mécaniques explose.

L’annuaire de Rambouillet répertorie ainsi 7 « carrossiers et charrons » en 1910. Ils ne sont plus que 2 en 1934. Dans le même temps le nombre de garages mécaniques explose.

L’activité de carrossier va continuer à évoluer, et son évolution va s’accélérer après la seconde guerre mondiale. La production automobile de masse conduit alors à une standardisation des carrosseries. Les petits ateliers indépendants commencent à disparaître ou à se regrouper pour faire face à la concurrence des grands constructeurs intégrant leurs propres services de carrosserie.

Dans les années 1980-1990 l’augmentation du nombre de véhicules en circulation et des accidents favorise la croissance des ateliers de réparation. Toutefois, la complexité croissante des véhicules nécessite des investissements en formation et en équipement, et de nombreux petits carrossiers sont obligés de rejoindre des réseaux ou de cesser leur activité. Aujourd’hui ce sont plus de 80 % des carrosseries indépendantes qui sont regroupées en réseaux, afin de mutualiser les ressources, accéder à des formations et bénéficier d’une meilleure visibilité sur le marché.

Ils dépendent tous de l’agrément des compagnies d’assurances, qui sont leurs plus gros clients et leur imposent des prix.

A suivre dans « Les garages de Rambouillet »

Christian Rouet

avril 2025