La ferme de Fromenteau

Au cours des vingt dernières années, 38 fermes ont disparu chaque jour.

La France comptait encore 1,6 million d’exploitants agricoles en 1970. Elle en compte moins de 500 000 en 2025, et un agriculteur sur deux va prendre sa retraite d’ici 2030.

Les exploitants agricoles doivent sans cesse s’adapter aux nouvelles contraintes économiques, climatiques, écologiques…

Pour illustrer cette évolution, je vais prendre ici l’exemple de la ferme de Fromenteau. Le livre très complet de madame Yvette Bluteau, « Il était une fois… Pecqueuse en Hurepoix » (2009, édité par la Mairie de Pecqueuse), me fournit de quoi alimenter cet article.

Fromenteau, une ferme de Pecqueuse

Venant de Cernay-la-Ville, Pecqueuse est la première commune que l’on traverse avant Limours, en limite d’Essonne. Sans entrer dans les détails de son histoire, signalons que ce village aurait été créé au début du XIIème siècle, à la suite de donations faites au prieuré clunisien de Longpont-sur-Orge.

Des terrains cultivables ont été arrachés à la forêt dans ce grand mouvement de défrichage qui a permis l’installation d’exploitations agricoles, dont la ferme de Fromenteau, à 2km à l’ouest du bourg.

Fromenteau ? Probablement un toponyme qui tire son origine du froment, et donc du blé.

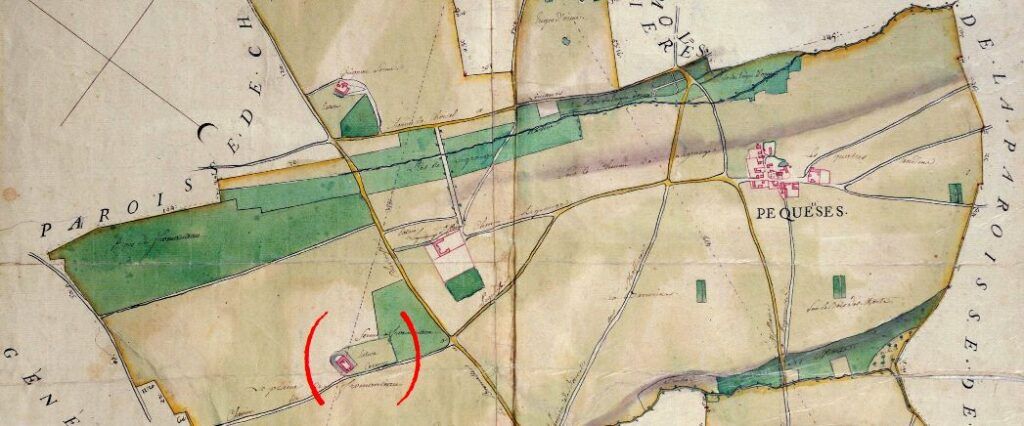

Cette ferme est mentionnée sur ce plan d’intendance de la paroisse de Pecqueuse, dressé en 1783, ou sur la carte de Cassini de la même époque. Cependant son existence est déjà avérée au XVIème siècle.

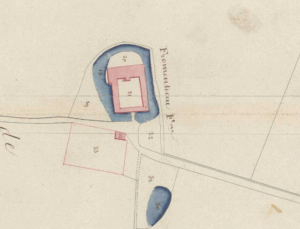

Elle a été conçue sur un modèle classique pour l’époque : des bâtiments construits autour d’une cour carrée, entourés par des douves, et dont l’entrée se fermait par un pont-levis, sur le modèle des châteaux-forts.

Les constructions étaient en pierres, car la région ne manquait pas de carrières de grès, de meulières ou de sable. Leur importance et leur variété montrent que le domaine appartenait à une famille riche et influente. Au XVIIIème siècle, quand nous disposons de plus de documents, elle appartient à un propriétaire qui ne l’exploite pas directement, et la confie à un fermier selon les règles du fermage.

En 1792 Pecqueuse se dote d’un comité révolutionnaire. Les documents d’époque permettent de mesurer l’importance de la ferme : lorsque chevaux et charretiers sont réquisitionnés, Fromenteau fournit 10 des 41 chevaux de la commune, et 2 des 10 charretiers. Et de même, lorsque la République réquisitionne les laines, la ferme fournit 208 toisons de moutons.

Rien d’étonnant donc à ce que Jean Leroux, le fermier de Fromenteau, ait été nommé « procureur de la commune » en 1792.

De 1803 à 1830 son frère Louis-François Leroux sera maire de Pecqueuse. Denis-François Leroux lui succédera de 1830 à 1860, et son fils, Alfred Leroux, de 1862 à 1867.

Je m’éloigne un instant de mon sujet, mais le détail est amusant : en 1791 le curé de la paroisse de Pecqueuse, le père Noguette, prête le serment civique, et peut donc librement poursuivre son sacerdoce. Cependant, le 1er Frimaire an II (21 novembre 1793) il démissionne… et se marie le même jour. Pour une fois, c’est donc le maire qui a marié le curé !

La distillerie

Jusqu’au XVIIIème siècle la ferme de Pecqueuse vit de la culture de ses terres labourables. Elle récolte le blé méteil, mélange de blé et de seigle qui permet de tirer le rendement optimal de terres trop riches pour n’y cultiver que du seigle, mais pas assez pour n’y cultiver que du blé. Elle cultive aussi de l’avoine, des légumineuses : des fèves, des pois qui constituent la nourriture de base avant la pomme de terre. Et enfin des plantes textiles, chanvre et lin.

La ferme a des troupeaux importants de moutons et de bovins.

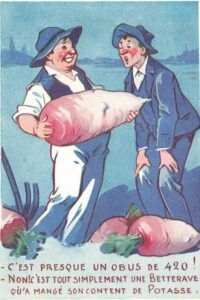

Le 21 novembre 1806 Napoléon décrète un blocus maritime afin de ruiner l’Angleterre en l’empêchant d’exporter ses produits vers le continent. On ne cesse de l’oublier, mais les sanctions économiques prises contre un ennemi ne sont jamais efficaces ! La flotte anglaise bloque à son tour le commerce entre la France et ses colonies et la prive de certains produits, dont le sucre des Antilles.

Heureusement on sait depuis quelques années extraire du sucre de la betterave, et l’empereur décide aussitôt la construction de manufactures de sucre, dont celle de Rambouillet.

Pour les alimenter, un décret du 25 mars 1811 impose à tous les cultivateurs de consacrer une partie de leurs terres à la culture de la betterave. « Il sera mis dans notre empire jusqu’à la concurrence de 32 000 hectares en culture de betteraves »… La Seine-et-Oise doit y contribuer pour 300ha, répartis par le préfet entres les différents arrondissements en proportion des surfaces de terre labourable de chacun. L’année suivante le quota des champs consacrés à la betterave est porté à 100 000 ha.

C’est ainsi que la culture de la betterave se développe, avec des prix que la prohibition du sucre de canne prononcée le 1er janvier 1813 rend très attractifs pour les cultivateurs. Mais les prix s’effondrent en avril 1814, avec la fin du blocus maritime, et le retour du sucre de canne sur les marchés français.

C’est ainsi que la culture de la betterave se développe, avec des prix que la prohibition du sucre de canne prononcée le 1er janvier 1813 rend très attractifs pour les cultivateurs. Mais les prix s’effondrent en avril 1814, avec la fin du blocus maritime, et le retour du sucre de canne sur les marchés français.

Vers 1850 la betterave retrouve un intérêt économique avec l’apparition du phylloxera. La maladie affecte tous les vignobles et la production de vin et d’alcool s’effondre, passant de 41 à 23 millions d’hectolitres en trente ans. Dans une France où la consommation moyenne est de 200 litres par personne et par an, on comprend qu’il s’agit d’une catastrophe autrement plus grave que les quelques degrés de réchauffement annoncés aujourd’hui !

Les Français réagissent aussitôt : la distillation de la betterave devenant rentable, les surfaces cultivées se multiplient et le nombre de distilleries passe de 37 à 370 en moins de dix ans.

En 1854 Marie Lelarge a épousé Alfred Leroux, et son héritage (elle a perdu son père en 1852) lui permet en 1857 d’acquérir le domaine de Fromenteau qu’ils exploitaient en fermage, et que ses propriétaires ont mis en vente au prix de 345 500 francs, lors d’une succession.

Ils peuvent même investir pour en accroître le rendement : c’est ainsi que le 1er septembre 1861 le conseil municipal de Pecqueuse autorise « l’installation d’une distillerie avec machine à vapeur dans la propriété de M. Leroux à la ferme de Fromenteau ».

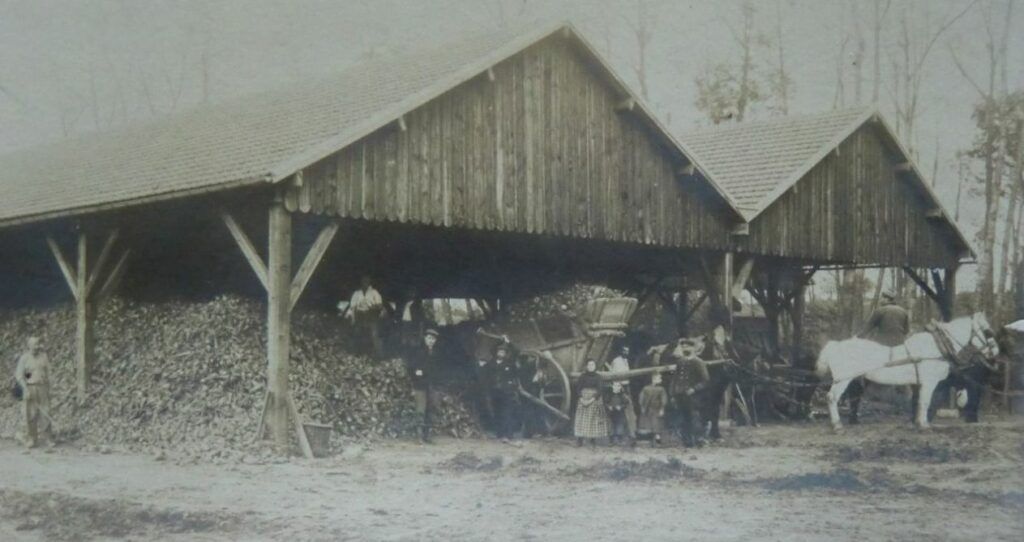

20 tonnes de betteraves sont distillées chaque jour à Fromenteau. Un jus sucré en est extrait et il est mis en fermentation dans des cuves cylindriques, grâce à des levures. Les vins ainsi obtenus sont chauffés et distillés dans une colonne à plateau pour fournir un alcool impur, le flegme, qui passe ensuite dans un alambic pour fournir un alcool rectifié de 95° à 97°.

20 tonnes de betteraves sont distillées chaque jour à Fromenteau. Un jus sucré en est extrait et il est mis en fermentation dans des cuves cylindriques, grâce à des levures. Les vins ainsi obtenus sont chauffés et distillés dans une colonne à plateau pour fournir un alcool impur, le flegme, qui passe ensuite dans un alambic pour fournir un alcool rectifié de 95° à 97°.

Vérifié sur place par un contrôleur de la Régie des Alcools, l’alcool de Fromenteau est ensuite livré à Vitry-sur-Seine, aux « Docks des alcools ».

Cette activité demande un personnel important, toute l’année, avec un appui de saisonniers au moment de la récolte.

La culture de la betterave permet un assolement triennal, en alternance avec des pois et du blé. Elle fournit aussi de quoi alimenter des animaux des moutons et des vaches laitières. Elle assure donc, directement et indirectement une rentabilité réelle à la ferme.

« En augmentant les ressources de la ferme, la distillerie agricole prépare de riches moissons et avec elles elle contribue à l’abondance du grain et à la valeur du bétail ces deux sources de l’alimentation publique. » ( 1862, discours prononcé au banquet de la Distillerie agricole)

Au décès d’Alfred Leroux, en 1879, ses héritiers vendent Fromenteau à Pierre et Guillaume Olivier qui la mettent en fermage auprès de Georges Lefebvre puis, en 1892, à Gabriel Thirouin, dont les descendants sont encore aujourd’hui les propriétaires de la ferme de Fromenteau.

La fin des trente glorieuses

Dans les années 1960 la ferme cultive 60ha de betteraves. La distillerie en absorbe 30 à 35 tonnes/jour, mais sa rentabilité ne cesse de baisser. En 1967 Thirouin décide d’arrêter définitivement son exploitation. Mais par quoi la remplacer ?

La déshydratation de la luzerne est une activité prometteuse. La luzerne est coupée juste avant sa floraison. Elle est broyée et déshydratée et donne une farine produite sous forme de granulés destinés à l’alimentation animale en remplacement des farines animales.

En complément la ferme consacre 250ha à la culture de l’œillette. Il s’agit d’une variété de pavots dont l’industrie pharmaceutique utilise les capsules qui succèdent aux fleurs. On en extrait de la morphine basse et de la codéine (pour le sirop contre la toux). Des contrats importants sont passés avec les laboratoires Franco Pia.

Quant aux graines elles sont utilisées en huilerie industrielle, pour améliorer le séchage des peintures et vernis, et en intégration dans la cuisine moderne et la pâtisserie traditionnelle.

Déshydratation de luzerne et oeillettes réussissent à compenser l’arrêt de la distillerie, en complément de l’exploitation d’un troupeau d’environ 100 vaches laitières (l’élevage des moutons ayant été arrêté vers les années 1950).

Mais dans le monde agricole, rien n’est jamais acquis !

En 1973 l’augmentation du fuel oblige à abandonner l’activité de déshydratation qui en consomme beaucoup pour son séchage, car il n’existe aucune solution de remplacement.

Deux ans après, c’est le troupeau qui est victime d’une épidémie de tuberculose. Cela met fin à un élevage dont la surproduction de viande a tellement réduit les marges qu’elle ne couvrait déjà plus ses frais.

La ferme de Fromenteau s’est alors repliée sur une activité de location de locaux, et c’est ainsi qu’en 2017 la jeune société « La Fabrique à alcools » est venue s’y installer, reprenant, cinquante ans après, une activité de distillation. Son orientation est cependant très différente : à partir de céréales et de fruits locaux elle distille whisky, gin, vodka et eau-de-vie de bière. Elle élabore également de nombreux rhums arrangés. Ses produits sont vendus en direct, sur place ou en ligne, ainsi que dans des réseaux commerciaux.

Mais il ne s’agit là que de l’un des nombreux locataires installés dans les locaux de l’ancienne ferme, et dans ceux qu’elle a construits autour pour agrandir son offre. L’annuaire en indique 31, dont plusieurs à caractère agricole, mais aussi des garages automobiles, des artisans, des sociétés de services et même un éditeur-libraire qui veut donner une seconde vie à des livres anciens.

Mais il ne s’agit là que de l’un des nombreux locataires installés dans les locaux de l’ancienne ferme, et dans ceux qu’elle a construits autour pour agrandir son offre. L’annuaire en indique 31, dont plusieurs à caractère agricole, mais aussi des garages automobiles, des artisans, des sociétés de services et même un éditeur-libraire qui veut donner une seconde vie à des livres anciens.

Ainsi, à partir d’une activité agricole traditionnelle, la ferme de Fromenteau a connu de nombreuses évolutions : elle est passée à un stade industriel, elle a abandonné ses activités d’élevage, a modifié ses productions, pour devenir aujourd’hui une société de services.

On comprend que de telles évolutions soient difficiles à vivre pour des générations de cultivateurs qui se sont transmis, de génération en génération, un savoir-faire respecté et admiré durant des siècles, et qui se voient aujourd’hui reprocher toutes les erreurs de la surproduction et de la spécialisation.

Christian Rouet

novembre 2025

le problème paysan : savoir combien il faut de traites de vaches pour payer les traites du tracteur.