Le reliquaire de Saint-Lubin

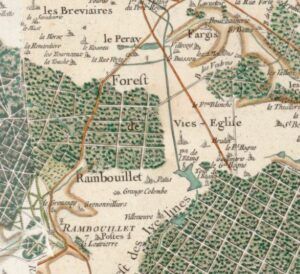

Lorsque le prieuré de Haute-Bruyère a été fermé, les religieuses ont déposé dans l’église Saint-Lubin de Rambouillet le reliquaire contenant un fragment de la croix du Christ, rapporté de Jérusalem par Simon de Montfort en 1204.

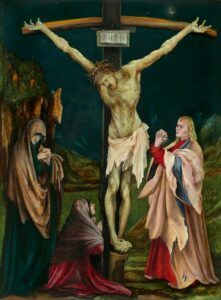

La croix du Christ

Mourir sur la croix était un supplice fréquent dans l’empire romain. Il ne fut abandonné qu’au IVème siècle, car dans l’empire devenu chrétien, il ne convenait pas de maintenir le supplice subi par le Christ.

Selon les époques, les techniques de crucifiement ont changé. Elles ont consisté longtemps à attacher, ou à clouer le condamné à une traverse de bois (le patibulum). C’est elle que le Christ aurait portée jusqu’au lieu de son supplice, le Golgotha, en dehors des murailles de Jérusalem.

Le patibulum était ensuite fiché sur un pieu vertical. La croix était donc un T. Pour des raisons techniques, elle était peu élevée, les pieds du supplicié touchant presque le sol, et le malheureux mourait par asphyxie dans d’horribles souffrances.

Elle était souvent surmontée d’une inscription (le titulus) qui indiquait le motif de sa condamnation, (INRI, pour Jésus le Nazaréen, roi des juifs, sur celle du Christ) et pouvait expliquer la forme de croix latine que les crucifix ont adoptée.

Il existe de nombreuses légendes sur l’origine du bois utilisé pour la Sainte-Croix. Dans la plus connue il proviendrait d’un arbre poussé sur la tombe d’Adam. L’archange Michel en aurait apporté la graine depuis le Paradis afin de permettre à Jésus de racheter le péché originel d’Adam. Dans un autre domaine, une légende gaélique précise qu’il s’agit d’un bois de peuplier tremble : l’arbre aurait été tellement traumatisé, que, depuis, ses feuilles tremblent d’horreur…

Aucun des évangélistes ne raconte ce que sont devenues la croix du Christ et celles des deux larrons suppliciés en même temps que lui. Pas plus, d’ailleurs, qu’ils ne s’intéressent à ce que sont devenus les autres objets de la Passion : seuls comptent pour eux les actes et la parole du Christ.

Les reliques

Dès le début du christianisme, les chrétiens occidentaux ont vénéré des reliques ou des images de la Vierge, du Christ ou d’un saint. Elles sont conservées dans des châsses (ou reliquaires). La possession des reliques confère un immense prestige et, comme elle provoque la générosité des croyants, elle permet aussi de s’enrichir. C’est ainsi qu’à partir de 1239, le roi de France Louis IX (Saint Louis) acquiert la Sainte Couronne d’épines que portait Jésus lors de sa Passion, deux morceaux de la Vraie Croix, du sang du Christ, une pierre du Saint Sépulcre, le fer de la lance qui a percé le flanc de Jésus, l’éponge qui lui a été présentée pendant son agonie, un fragment du Saint Suaire et la tête de saint Jean-Baptiste. C’est pour protéger et permettre la vénération de toutes ces reliques christiques que le roi fait édifier au cœur de Paris la Sainte-Chapelle, achevée en 1248.

Parmi ces reliques, les morceaux de la croix étaient particulièrement vénérés. On appelle staurothèques les reliquaires qui en abritent les fragments.

Ce n’est qu’au IVème siècle que l’on commence à s’intéresser à la croix et à la rechercher, ainsi que toutes les traces de la vie de Jésus. A partir de 390, après plusieurs récits légendaires, c’est à l’impératrice Hélène, que l’on attribue le mérite de la découverte de la croix. Son fils l’empereur Constantin, a légalisé le christianisme dans l’empire. Les trois croix auraient été enterrées sous le temple de Vénus bâti par Hadrien. On les trouve lorsque celui-ci est détruit afin d’ériger sur son site la basilique du Saint-Sépulcre. Un miracle permet de désigner la croix du Christ. Elle est alors divisée en trois morceaux, l’un destiné à Jérusalem, le second à Constantinople, et le troisième est apporté à Rome, où la basilique Sainte-Croix-de-Jérusalem est construite pour le recevoir.

En 1187 le roi sarrasin Saladin s’empare du fragment conservé à Jérusalem, qui disparait alors définitivement (en l’apprenant le pape Urbain III serait mort sur le coup).

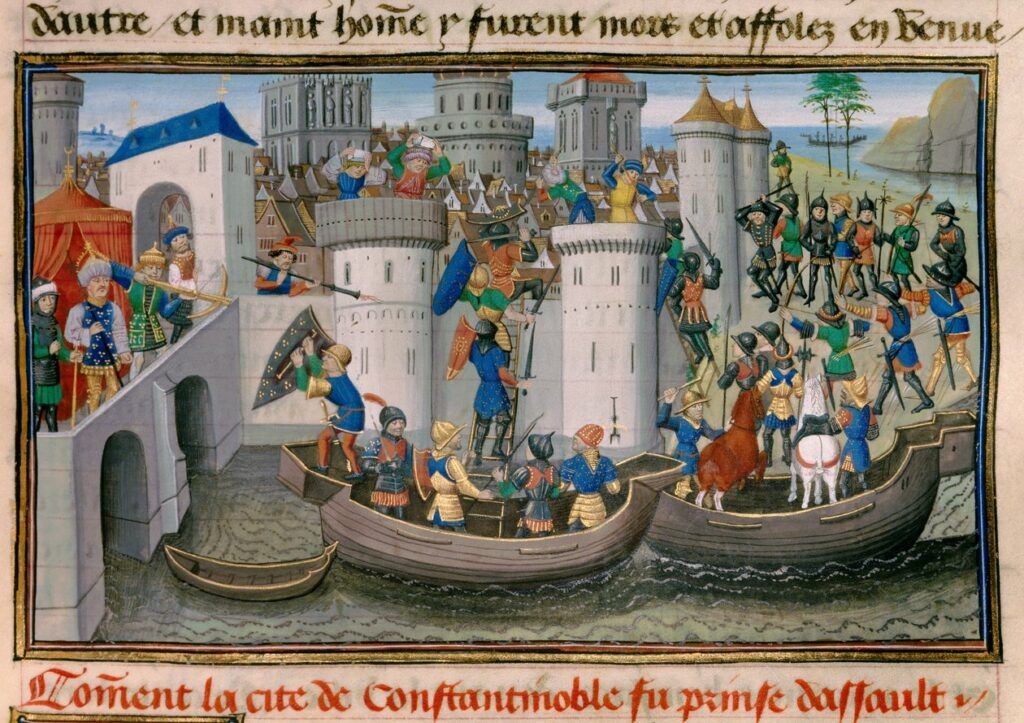

En 1203, la quatrième croisade se donne pour but de reprendre Jérusalem. Mais elle est détournée vers Constantinople prise d’assaut le 12 avril 1204 et mise à sac durant trois jours. L’empereur Baudouin VI de Hainaut hérite ainsi du fragment de la Croix conservé dans cette ville et le rapporte en Europe.

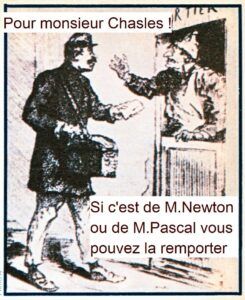

A partir de ce moment, les reliques de la Sainte-Croix se multiplient. Les sceptiques relèvent que « toutes les parcelles vénérées de la Vraie Croix représentent une grande forêt avec lesquelles on aurait pu chauffer Rome pendant un an ». Mais en réalité, s’ils sont très nombreux, il s’agit pour l’essentiel de morceaux minuscules. Si les historiens doutent très souvent de leur authenticité, ce n’est donc pas à cause de leur quantité, mais pour bien d’autres raisons, liées notamment aux récits de sa découverte, plusieurs siècles après la crucifixion, et à de nombreuses zones d’ombre dans son histoire.

A partir de ce moment, les reliques de la Sainte-Croix se multiplient. Les sceptiques relèvent que « toutes les parcelles vénérées de la Vraie Croix représentent une grande forêt avec lesquelles on aurait pu chauffer Rome pendant un an ». Mais en réalité, s’ils sont très nombreux, il s’agit pour l’essentiel de morceaux minuscules. Si les historiens doutent très souvent de leur authenticité, ce n’est donc pas à cause de leur quantité, mais pour bien d’autres raisons, liées notamment aux récits de sa découverte, plusieurs siècles après la crucifixion, et à de nombreuses zones d’ombre dans son histoire.

Simon IV de Montfort (v 1164-1218)

Il n’a pas voulu se joindre à la troisième croisade, mais accepte de participer à la suivante, prêchée le 28 novembre 1199 par Foulques de Neuilly.

Les croisés ont négocié avec les Vénitiens un prix global forfaitaire pour leur transport vers la Terre Sainte, mais ils sont finalement moins nombreux que prévu, et ne peuvent plus honorer leur engagement. Pour s’en acquitter ils acceptent donc de s’emparer pour le compte de la République de Venise de la ville hongroise de Zara, puis de prendre Constantinople pour rendre son trône à l’empereur Issac II.

Simon de Montfort refuse de participer à cette campagne contre des villes chrétiennes. Il rejoint Jérusalem avec les croisés d’Ile-de-France en embarquant dans les Pouilles. Ils atteignent Jaffa, et rejoignent Amaury II de Lusignan, roi de Jérusalem. Cependant quand ils lui apprennent qu’il ne pourra pas compter sur le restant des croisés, mobilisés par le siège de Constantinople, Amaury II décide sagement de négocier une trêve de six ans avec les Sarrazins.

Simon de Montfort n’a plus de raisons de demeurer à Jérusalem, et en 1204 il est donc de retour en Yveline. On dit qu’il rapporte un fragment de la vraie croix, et qu’il en fait don au prieuré de Haute-Bruyère :

« Le Prieuré possédait une relique rare, d’importance majeure, dont seules les Saintes Chapelles, sanctuaires royaux ou princiers pouvaient s’enorgueillir : des fragments du bois de la Vraie Croix, ramenés de Palestine par Simon de Montfort lui-même en 1204, que les pèlerins pouvaient venir adorer ouvertement et sans ambigüité aucune »(François DELANNOY et Jacques LABROT, La Croisade Albigeoise).

C’est aussi dans la chapelle de Haute-Bruyère que son corps sera enterré quand il aura perdu la vie près de Toulouse, après sa croisade contre les Albigeois. Pendant plusieurs siècles les pèlerins vénéreront en même temps la relique de la Sainte Croix et le tombeau du seigneur de Montfort.

L’origine de cette relique pose cependant problème : où Simon de Montfort l’a-t-il obtenue ? Le morceau de la Sainte-Croix de Jérusalem avait disparu 16 ans avant son arrivée en Terre-Sainte, et on voit mal comment il pourrait s’agir d’un morceau de la croix de Constantinople, puisque Montfort n’a pas pris part au sac de la ville !

Mais n’est-ce pas le cas de bien des reliques ?

Le reliquaire de Rambouillet

Quoi qu’il en soit, ce staurothèque reste au prieuré de Haute-Bruyère jusqu’à sa fermeture. Le 13 brumaire de l’an XII (5 novembre 1803) avec l’autorisation de Monseigneur Louis Charrier de la Roche, évêque de Versailles, les religieuses de la congrégation dissoute, déposent solennellement dans l’ancienne église Saint-Lubin la relique de la vraie Croix exposée dans sa châsse. A la demande de l’abbé Pierre-Antoine Alidières, curé de Rambouillet, le pape Pie VII, de séjour en France, accorde aux paroissiens une indulgence plénière le jour de la fête de l’Exaltation de la Sainte-Croix (ou fête de la Croix glorieuse) célébrée chaque 14 septembre par l’Eglise.

En septembre 1871 l’ancienne église de Rambouillet (à proximité du château) est détruite. Le reliquaire, avec tous les objets et meubles sont transférés dans la nouvelle église Saint-Lubin, sur le plateau.

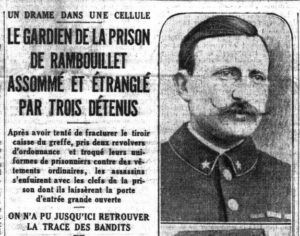

Le 6 octobre 1882, une bande de voleurs pille l’église. Disparaissent ainsi tous les objets de valeur, dont « un ostensoir et un ciboire, deux calices en argent, une croix en argent massif avec reliquaire de la vraie croix offert par Simon de Montfort à l’abbaye de Haute-Bruyère, et donnée à l’église de Rambouillet par les religieuses chassées de leur abbaye en 1793. Ajoutons encore parmi les objets dérobés trois burettes en argent, un plat argenté et une boite ronde en argent pour hosties. » (R. Pinault, Un millénaire de vie paroissiale, Shary)

Le montant global du préjudice financier est estimé à 1950fr (environ 6000€).

L’Industriel de Saint-Germain en l’Haye du 22 février 1884 raconte en détail l’arrestation et la condamnation des voleurs devant la Cour d’Assise de Seine-et-Oise les 30 et 31 juillet. Il s’agit d’un nommé Garnier et de ses six complices, dont deux receleurs. Avant d’être arrêtés, ils ont pillé en quelques mois le Temple de Passy, la chapelle des Batignolles, les églises de la Garenne-Colombe, Nanterre, Noisy, Bry-sur-Marne, Rambouillet, Chatou, Houilles et le temple de Meudon.

Les peines prononcées vont de cinq ans de réclusion à douze ans de travaux forcés.

Le curé de Rambouillet, Louis-Antoine Parent lance aussitôt une souscription pour réparer cette profanation. Elle rapporte 2754,50 fr (environ 8500€) avec lesquels la paroisse commande immédiatement une nouvelle croix-reliquaire.

Elle est l’oeuvre de l’orfèvre Jean Alexandre Chertier de Paris. La croix est recouverte d’une plaque émaillée, au décor géométrique en émail rose, rouge, turquoise, vert, noir sur fond bleu. Des cabochons de verre rouge sont sertis sur les fleurons. Elle mesure 36,5cm.

Elle est l’oeuvre de l’orfèvre Jean Alexandre Chertier de Paris. La croix est recouverte d’une plaque émaillée, au décor géométrique en émail rose, rouge, turquoise, vert, noir sur fond bleu. Des cabochons de verre rouge sont sertis sur les fleurons. Elle mesure 36,5cm.

La mention SS CRUCIS (la Très Sainte Croix) est gravée au centre, et la mention « EN REPARATION DU SACRILEGE DU 6 OCTOBRE 1882 » est gravée à l’arrière.

La mention SS CRUCIS (la Très Sainte Croix) est gravée au centre, et la mention « EN REPARATION DU SACRILEGE DU 6 OCTOBRE 1882 » est gravée à l’arrière.

Naturellement, le reliquaire d’origine n’a jamais été retrouvé.

Cependant le site de la paroisse indique pourtant que « la parcelle de la vraie Croix du Christ est exposée à la vénération des fidèles chaque 14 septembre pour la fête de l’Exaltation de la Croix. Cette parcelle de la vraie Croix fut ramenée de Terre Sainte par Simon IV comte de Montfort etc. » sans faire état de sa disparition.

L’article consacré à Rambouillet, dans Wikipédia indique de même « Conçue par un élève de Viollet-le-Duc, la nouvelle église abrite une croix-reliquaire dite « de la sainte Croix » dans laquelle est enchâssé un morceau de la vraie Croix, ramené de Terre Sainte par Simon IV de Montfort .

Il me semble pourtant que cette très belle croix ne peut être qu’une évocation de la relique rapportée par Simon de Montfort, un peu comme un cénotaphe rappelle un défunt sans contenir son corps.

Mais est-ce bien nécessaire de s’interroger ?

Comme le rappelle l’Eglise : « les reliques ne sont pas un objet de vénération en elles-mêmes mais un support de prière vers Dieu, un vecteur pour s’approcher de Lui. En cela, même si des reliques s’avèrent fausses, apocryphes, elles gardent une valeur sacrée si elles ont su provoquer une réelle ferveur religieuse et si des miracles leur ont été attribués. Les reliques ne sont qu’un moyen, un catalyseur dont on peut avoir besoin pour sentir la présence de Dieu dans sa vie. »

J’ajoute qu’en l’occurrence, cette relique, quel qu’ait été son destin, est un objet passionnant de notre histoire locale.

Christian Rouet

mai 2025