Le 1er mai

En ce 1er mai 2025, comme chaque année, des cortèges de manifestants ont parcouru les rues de nos villes. La police en a compté… beaucoup, et les organisateurs en ont sans doute annoncé le double…

Traditionnellement les Rambolitains qui veulent y participer se joignent au défilé de Paris, pour marcher de la place de la République à la place de la Nation. La ville de Rambouillet n’est pas assez importante pour organiser seule de telles manifestations.

Quelques défilés y ont pourtant lieu parfois, de la gare à la mairie. Ils témoignent d’une sympathie pour la cause animale, de la nécessité d’aménager la ville pour les cyclistes ou de donner plus de moyens à l’hôpital… avec l’objectif principal de voir l’évènement couvert par les Nouvelles et l’Echo Républicain.

La seule manifestation notable qui me vient à l’esprit c’est le cortège formé le 11 janvier 2015 en hommage aux victimes de l’attentat perpétré contre le journal Charlie Hebdo, qui avait réuni à Rambouillet 6000 à 8000 personnes, car il dépassait les clivages politiques habituels.

Quelle est l’origine des manifestations du 1er mai en France ?

Le moving day

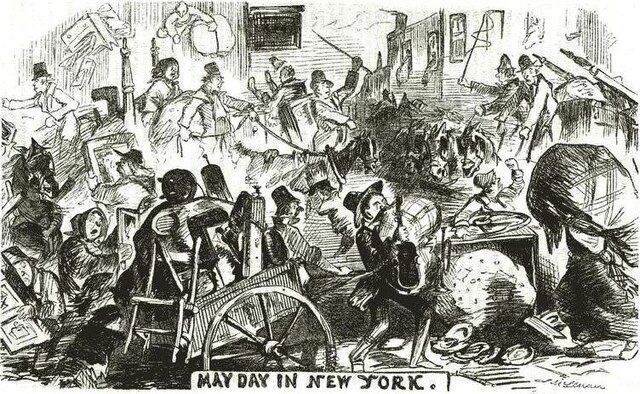

Au cours de leur congrès de 1884, les syndicats américains se donnent deux ans pour imposer aux patrons une limitation de la journée de travail à huit heures (elle dépasse alors les 10h). La date du 1er mai est choisie pour lancer leur action. C’est le moving day, ainsi nommé parce que la fin de nombreux contrats de travail coïncide avec celle de l’exercice comptable des entreprises américaines, obligeant les ouvriers à déménager pour retrouver du travail.

Au cours de leur congrès de 1884, les syndicats américains se donnent deux ans pour imposer aux patrons une limitation de la journée de travail à huit heures (elle dépasse alors les 10h). La date du 1er mai est choisie pour lancer leur action. C’est le moving day, ainsi nommé parce que la fin de nombreux contrats de travail coïncide avec celle de l’exercice comptable des entreprises américaines, obligeant les ouvriers à déménager pour retrouver du travail.

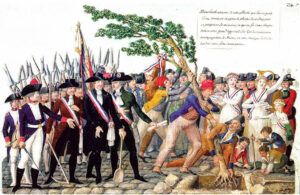

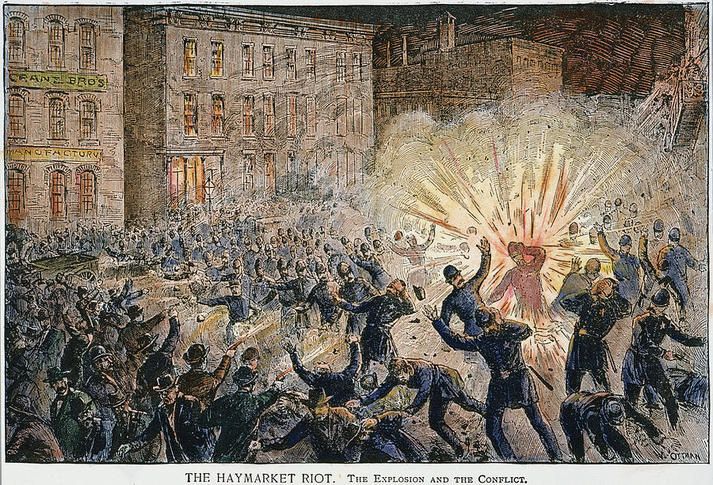

Le 1er mai 1886, une grève générale déclenchée par les anarchistes, est suivie par environ 340 000 ouvriers dans tout le pays. Elle se prolonge durant quelques jours, et à Chicago, le 3 mai, la charge des policiers qui tente de disperser des manifestants devant l’usine McCormick fait trois morts.

Le lendemain, quand se termine une marche de protestation, sur la place du Haymarket, une bombe explose parmi les forces de l’ordre, faisant un mort, et dans les affrontements qui dégénèrent sept autres policiers sont tués, et le nombre de victimes parmi les manifestants ne sera jamais publié.

Cinq syndicalistes anarchistes sont condamnés à mort, sans preuve certaine de leur culpabilité. Trois autres sont condamnés à perpétuité. Ils seront innocentés et réhabilités par le gouverneur de l’Illinois en 1893.

Cinq syndicalistes anarchistes sont condamnés à mort, sans preuve certaine de leur culpabilité. Trois autres sont condamnés à perpétuité. Ils seront innocentés et réhabilités par le gouverneur de l’Illinois en 1893.

En France

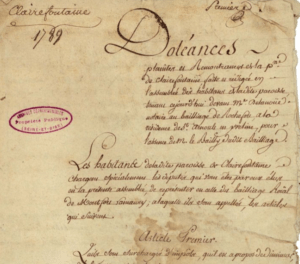

Pour profiter du centenaire de la Révolution française et de l’Exposition Universelle, c’est à Paris que se tient en 1889, la IIe Internationale socialiste. Elle succède à la première Internationale Socialiste, fondée en 1864 et dissoute en 1876, en raison de divisions internes.

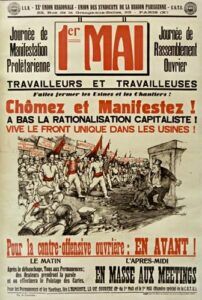

Elle revendique à son tour la réduction de la journée de travail à huit heures (soit 48 heures hebdomadaires, le dimanche seul étant chômé). Il est décidé de faire du 1er mai une journée internationale de manifestations, en souvenir des évènements tragiques de Chicago.

Durant la journée du 1er mai 1890, des cortèges ont ainsi lieu dans de nombreux pays industrialisés, dont la France.

Rambouillet n’est sans doute pas assez industrialisé pour que ses ouvriers se mobilisent. Mais de plus les manifestations populaires n’y sont guère souhaitées. Sans doute l’attachement aux seigneurs, puis aux rois et aux empereurs qui ont habité le château rend-ils les Rambolitains particulièrement conservateurs, et partisans de l’ordre social ? L’arrivée en 1830 de la populace parisienne venue dans l’idée de ramener le roi Charles X à Paris a peut-être laissé un mauvais souvenir à la population ?

En fait, la seule période durant laquelle Rambouillet a manifesté un peu d’opposition au gouvernement en place, c’est sous la présidence du Gal de Gaulle, et il ne s’agissait pas d’une opposition au pouvoir national, mais d’un respect de l’autorité locale incarnée par Mme Thome-Patenôtre.

Pas de défilé donc à Rambouillet, mais le 2 mai le Réveil de Rambouillet relate l’évènement, sous le titre « La journée d’hier » :

« Les nouvelles reçues de Paris, des départements et de l’étranger nous apprennent qu’en réalité, la journée du 1er mai n’a rien produit d’absolument grave. Il ne faudrait pas cependant en dénier l’importance. C’est la première fois qu’une manifestation de ce genre affecte un caractère international. Après celle-ci, il en viendra d’autres. »

et connaissant les idées de ses lecteurs, le journaliste s’empresse d’ajouter :

« Il appartient à la France républicaine de nous éviter les commotions de ce genre. C’est à nos législateurs que cette mission incombe, qu’ils sachent la remplir ; qu’ils apprennent enfin à nous faire des lois économiques, des lois de finance vraiment républicaines, vraiment démocratiques. S’ils ne parviennent pas ainsi à prévenir certaines agitations parfois inévitables, ils réussiront tout au moins à grouper autour d’eux tous ceux qui ont le sens politique et qui ont compris que le régime actuel est compatible avec toutes les améliorations véritablement utiles et fécondes. »

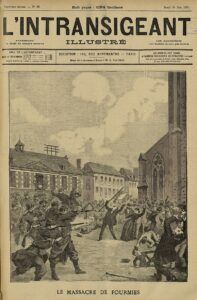

Fourmies

Le 1er mai 1891, à Fourmies (nord de la France) l’armée tente de disperser les ouvriers de l’industrie textile, et finit par ouvrir le feu. Le bilan est de neuf morts, dont deux enfants, et de trente-cinq blessés.

Le 1er mai 1891, à Fourmies (nord de la France) l’armée tente de disperser les ouvriers de l’industrie textile, et finit par ouvrir le feu. Le bilan est de neuf morts, dont deux enfants, et de trente-cinq blessés.

Cette fusillade a un énorme retentissement en France.

Le 9 mai 1891, le Réveil de Rambouillet rend compte de la tragédie, et adopte la position du gouvernement pour qui les ouvriers grévistes en sont les seuls responsables.

« L’événement de la semaine, ou plutôt ce qui devait être le grand événement, est certes la journée du premier mai. Non pas dans notre région, mais dans les départements où la population ouvrière forme, à elle seule, la grosse majorité des habitants.

Dans le Nord, les ouvriers grévistes ont voulu empêcher leurs camarades de se rendre aux ateliers, des rixes s’en sont suivies, des coups furent échangés ; la force armée a dû intervenir ; il n’y a pas eu moins de sept personnes de tuées et dix de blessées.

La Chambre, d’ailleurs, interpellée dans sa séance de lundi en la personne de M. Constans, ministre de l’intérieur, a repoussé la demande d’enquête présentée au sujet de ces incidents regrettables et adopté l’ordre du jour suivant :

La Chambre, profondément émue par le malheur de Fourmies, et unissant dans ses patriotiques préoccupations et ses ardentes sympathies les travailleurs de France et l’armée nationale, résolue à faire aboutir pacifiquement les réformes sociales, passe à l’ordre du jour.

Il est de la dernière évidence que ceux qui croient tout bouleverser au moyen de la guerre civile, se trompent, ils ne feront qu’éloigner d’eux les sages, les laborieux et les intelligents, si nombreux à toutes les classes de la société, aussi bien que dans les rangs des travailleurs des villes que des campagnes. »

Effectivement la chambre a refusé d’ordonner une enquête, et ce sont finalement neuf manifestants qui sont condamnés, pour « entrave à la liberté de travail, outrage et violence à agent, et rébellion ».

Clemenceau proteste inutilement :

« Il y a quelque part, sur le pavé de Fourmies, une tache innocente qu’il faut laver à tout prix… (…) Monsieur le président du conseil vous avez refusé l’enquête. Il me semble que la conséquence nécessaire du refus de l’enquête, c’était la proclamation de l’amnistie ».

Les 1er mai suivants se passent dans le calme, avec un nombre croissant de manifestants.

Les 1er mai suivants se passent dans le calme, avec un nombre croissant de manifestants.

Le 23 avril 1919, le Sénat ratifie la journée de huit heures. La mobilisation annuelle du 1er mai a donc atteint son but. Sans en faire une fête officielle, le Sénat en fait une journée chômée : « la fête des travailleurs ».

Cette fois, le Progrès de Rambouillet s’en réjouit, tout en prévenant qu’il faut, dans ce domaine, savoir raison garder :

« Loin de nous la pensée que l’union des travailleurs, qui leur donne cette force, soit une raison pour que leurs demandes n’aient pas de limite, pour qu’elles deviennent excessives. Ainsi quelques-uns ayant obtenu la journée de huit heures, voudraient déjà réclamer, par la suite, la journée de six heures !

Non, évidemment !L’opinion publique compte pour quelque chose et l’opinion publique est faite de bon sens. Qu’on y fasse appel aussi bien dans l’arbitrage entre ouvriers et patrons que dans la législation ».

Les 1er mai se suivent ensuite, avec des mobilisations plus ou moins fortes selon le contexte économique français. Par exemple celui de 1936, qui a lieu entre les deux tours des élections législatives des 26 avril et 3 mai traduit bien le climat d’espoir social qui donne le lendemain la victoire au Front Populaire.

Les 1er mai se suivent ensuite, avec des mobilisations plus ou moins fortes selon le contexte économique français. Par exemple celui de 1936, qui a lieu entre les deux tours des élections législatives des 26 avril et 3 mai traduit bien le climat d’espoir social qui donne le lendemain la victoire au Front Populaire.

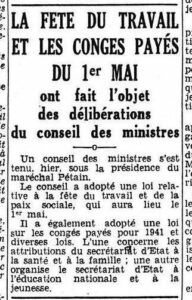

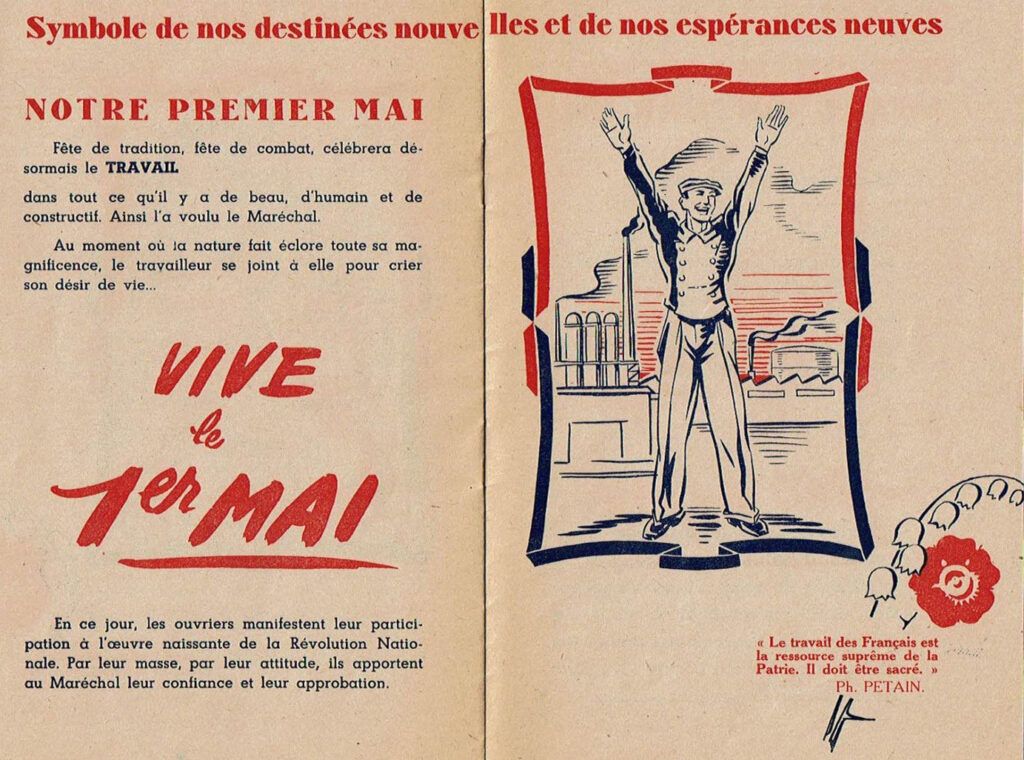

En 1941 le maréchal Pétain fait du 1er mai « la fête du Travail et de la Concorde sociale », appliquant ainsi sa devise Travail, Famille, Patrie. Elle se substitue à la « fête des travailleurs » qui lui semble trop évoquer la lutte des classes. Le 1er mai devient un jour férié, chômé et payé.

Cette fête est reprise à la Libération. Celle du 1er mai 1947 se déroule dans un climat de guerre froide, de fortes tensions sociales, et de désunion des syndicats.

La manifestation est interdite à Paris de 1954 à 1968 en raison des guerres d’Indochine et d’Algérie. Les défilés du 1er mai 1968, les premiers autorisés dans la capitale depuis 1954 se passent dans le calme, mais annoncent une période de très forte agitation sociale, qui touchera les universités avant de mobiliser le monde ouvrier.

Plus près de nous, on peut rappeler le 1er mai 1971. Marqué par de violents affrontements entre militants d’extrême gauche et forces de l’ordre, ce 1er mai est considéré comme un des plus tendus depuis l’après-guerre.

Plus près de nous, on peut rappeler le 1er mai 1971. Marqué par de violents affrontements entre militants d’extrême gauche et forces de l’ordre, ce 1er mai est considéré comme un des plus tendus depuis l’après-guerre.

Celui de 2002 est un 1er mai de mobilisation républicaine : plus d’un million de personnes manifestent contre l’extrême droite dans toute la France, après la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle.

En 2018 et 2019 les manifestations s’inscrivent dans un contexte général de forte contestation sociale (grèves SNCF, « gilets jaunes »…). Elles sont perturbées par des affrontements violents à Paris, notamment en raison de la présence de Black Blocs (groupes violents et organisés) au sein des cortèges : ils s’invitent depuis à chaque manifestation.

A une époque où la confiance envers les élus est de plus en plus faible, et où les réseaux sociaux invitent chacun à s’exprimer directement, descendre dans la rue et faire entendre sa voix, en défilant parmi ceux qui partagent nos idées est un besoin compréhensible. Cependant le 1er mai est une manifestation organisée et contrôlée par les syndicats, et ceux-ci peinent à s’adapter à la transformation du monde ouvrier et aux aspirations des nouvelles générations.

Les manifestants d’autrefois se mobilisaient pour faire aboutir des revendications précises et réalisables –parfois au prix d’une dévaluation pour en atténuer les effets. Ceux d’aujourd’hui expriment leur désarroi devant la perte de compétitivité des économies européennes et leur refus de perdre des avantages que nous n’avons plus les moyens de financer.

Dans ces conditions des manifestations structurées et encadrées comme celles du 1er mai ne vont pas être de plus en plus remplacées par des mouvements spontanés, dont les gilets jaunes nous ont donné un aperçu ?

Le muguet

En 1890, pour se distinguer des passants, les manifestants avaient été invités à porter un petit triangle en cuir rouge dans lequel se trouvait cette inscription : « 1er mai, 8 heures de travail ». Le triangle symbolisait la décomposition de la journée souhaitée en trois tiers égaux : 8h de travail, 8h de loisirs et 8h de sommeil ( le 3-8 ).

En 1895 Paul Brousse, dans La Petite République française, propose de choisir le signe qui mobilisera le mieux les socialistes : « Ce n’est pas avec le cerveau qu’on émeut les masses, c’est avec le cœur, l’image, l’art, les sentiments. » Il s’agit de fonder une nouvelle symbolique qui ne relève ni du folklore ridicule ni de l’iconographie traditionnelle. Tout le monde sera finalement d’accord pour recourir à une fleur.

L’aubépine rouge est choisie. Une des manifestantes de Fourmies, Marie Blondeau, en portait dans les bras un bouquet, symbole du retour des beaux jours. Elle avait trouvé la mort dans cette tragédie, son bouquet d’aubépines à la main, et l’image s’était diffusée, faisant de cette fleur sauvage un symbole de cette martyre de Fourmies.

Le mois de mai, c’est un mois durant lequel bien des fleurs s’épanouissent, et parmi elles, le muguet. Dès le XVIème siècle, Charles IX aurait offert des brins de muguet à tout son entourage en guise de porte-bonheur, et la tradition se serait ensuite développée. Au début du XXème siècle le muguet attire des milliers de visiteurs dans les bois de Chaville et de Meudon.

Or, en 1906, le maire de Rambouillet, Marie Roux, cherche à faire connaître la ville et à y attirer plus de touristes.

« Pour obtenir ce résultat, il est nécessaire de faire connaître partout le nom de Rambouillet et sa forêt; le meilleur moyen n’est-il pas d’associer intimement le nom de notre ville à celui d’un produit naturel ou manufacturé dont la seule énonciation évoque aussitôt le nom de Rambouillet.»

La Fête du Muguet est depuis une véritable institution pour la ville de Rambouillet.

Durant des années, à Rambouillet, deux fleurs se sont donc retrouvées associées au mois de mai : l’églantine des manifestations syndicales, et le muguet de la fête de la ville.

Et la majorité de la population se sentant plus concernée par la fête que par la journée syndicale, c’est le muguet qui est devenue la fleur officielle de la ville.

Or, quand le maréchal Pétain officialise la journée du 1er mai, en 1941, il ne veut pas conserver l’églantine. La fleur rappelle trop le sang versé, et le rouge est une couleur de gauche.

Il la remplace donc par le muguet, qui reste depuis la fleur du 1er mai.

Il la remplace donc par le muguet, qui reste depuis la fleur du 1er mai.

C’est ainsi que le blanc, cette couleur contre-révolutionnaire que Vichy avait remise à l’honneur, sert aujourd’hui de symbole à la journée la plus révolutionnaire de l’année.

Christian Rouet

mai 2025