La Villeneuve

Paul Aubert (1863-1949), un érudit du Pays d’Yveline, a consacré plus de vingt années de sa retraite à rédiger des monographies communales sur plus de 200 localités.

A propos de la Villeneuve, il écrit (sans doute vers 1935) :

« La Villeneuve (Haras, Champ de courses, Etang de la Tour, Etang d’or).

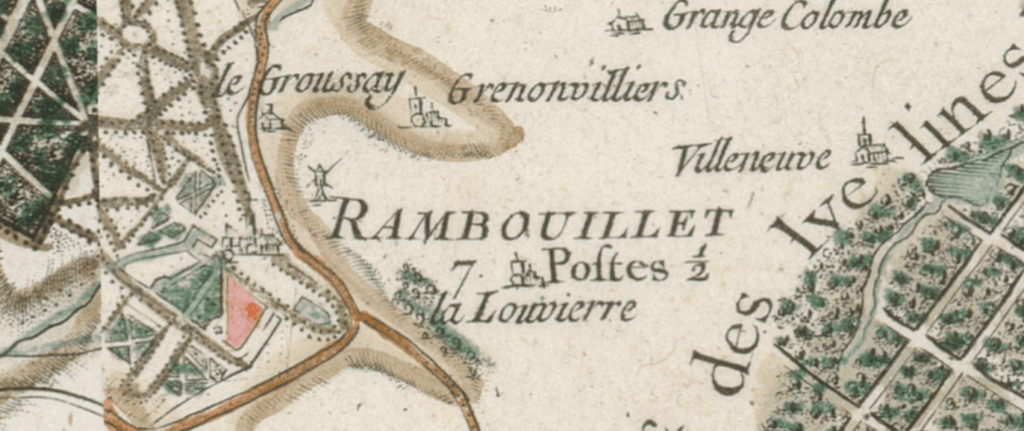

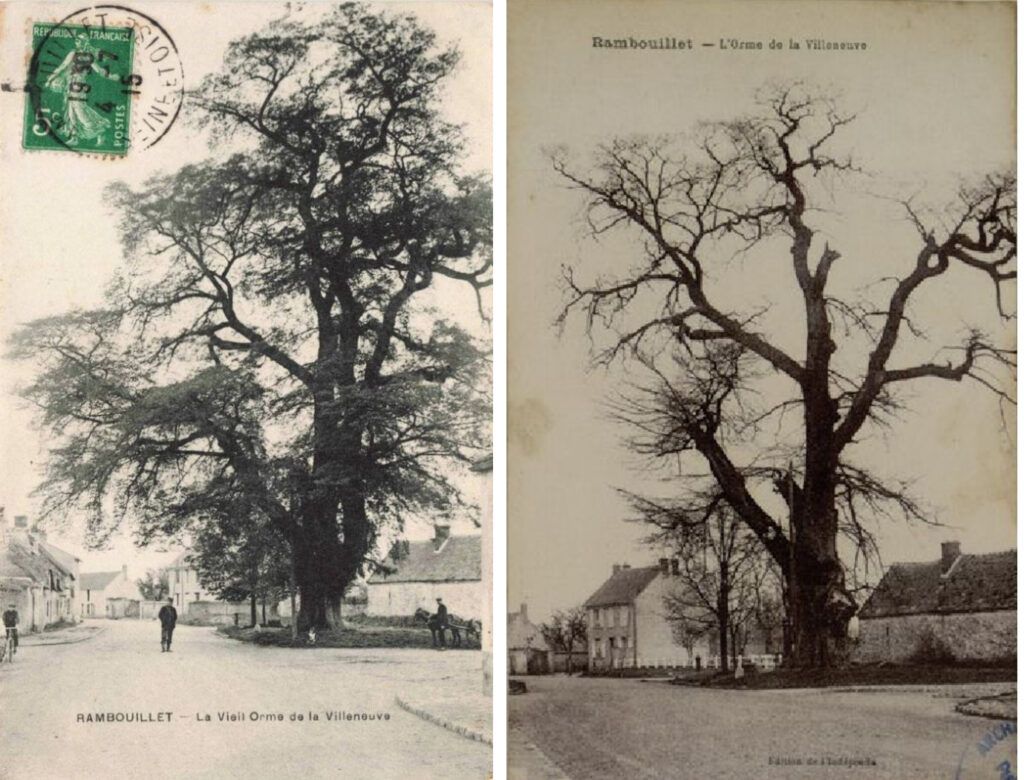

A deux kilomètres de Rambouillet, sur la route de Chevreuse, le hameau de la Villeneuve, sur la place duquel on voit un orme gigantesque, quatre fois centenaire, ornée d’une statuette de la Vierge, avait autrefois une chapelle Notre-Dame, qui a disparu à la Révolution … »

Vers 1970, le hameau a perdu son vieil orme, mais il est devenu un quartier de Rambouillet, connu notamment pour son hippodrome, sa zone commerciale, et sa ferme. Je vous invite à m’y accompagner, à la recherche des commerces d’autrefois.

A l’origine

Je pensais vous raconter l’histoire de ce hameau, en m’inspirant d’une étude approfondie publiée par Jean Blécon pour PARR. Mais Philippe-Jean Vallot vient d’en faire une synthèse assortie de nombreux plans sur son excellente page FaceBook « Rambouillet, histoire et archéologie ». Je vous y renvoie donc, si vous désirez plus de détails, et je me contenterai ici d’un résumé succinct.

C’est une chapelle ( Notre-Dame de Villeneuve, appartenant à la paroisse de Saint-Lubin) qui est indiquée sur la carte de Cassini comme signe distinctif du hameau.

Le fief de la Villeneuve dépendait autrefois d’un manoir possédé par Jacques d’Angennes et transmis par partage en 1592 à son fils Louis. A la fin du XVIIIème siècle il comprenait un village d’une vingtaine de maisons, autour du manoir et de la chapelle ainsi que trois fermes, dont la « ferme de la Recette », attachée au manoir.

Le duc de Penthièvre s’en rend acquéreur le 16 mai 1741. Il fait restaurer la chapelle en 1764 par son architecte Claude-Martin Goupil. La chapelle est ensuite désaffectée sous la Révolution, et finalement démolie en 1830.

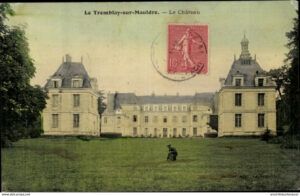

Une seconde ferme, propriété du sieur Cotteblanche au début du XVIIème siècle possédait notamment les terrains du Petit-Parc où sera construit entre 1895 et 1909 le château du Petit Parc, ou château de la Louvière.

Les terrains de la troisième s’étendaient jusqu’à Grenonvilliers.

Aujourd’hui ils sont occupés par de nombreux lotissements, dont vous pouvez retrouver l’histoire sur mon site.

En 1649 le hameau était habité par des gens modestes : seulement dix villageois de la Villeneuve payaient la taille, à hauteur de 6,54% de ce que payaient les habitants de Rambouillet.

En 1763 le hameau est habité par vingt-six familles, soit 60 adultes et grands enfants, 8 domestiques et 45 petits enfants. Au recensement de 1901 il y a 101 habitants. En 1906, 138 et à celui de 1921, 151.

Jusqu’en 1932 les enfants de la Villeneuve sont scolarisés sur place, dans une petite école. Un service de transport scolaire leur permet depuis de fréquenter les établissements de Rambouillet, et l’école de la Villeneuve est fermée. Mais il s’en ouvrira de nouvelles avec la création de la Clairière.

En 1970 la Villeneuve devient un quartier de Rambouillet, se couvre de lotissements et sa population explose.

L’activité professionnelle de la Villeneuve

Prenons la route, depuis l’étang de la Tour, sur la route de Cernay-la-Ville, en remontant le temps.

En dehors des fermes –et du haras de la Villeneuve (Rambouillet avait autrefois deux autres haras, au Pavillon de la Marine, et à Grenonvilliers)- il n’y avait quasiment aucune activité avant l’ouverture de la zone commerciale.

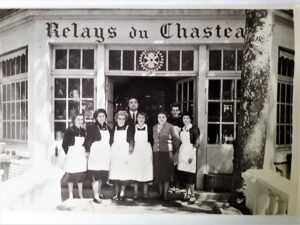

Cependant, que serait un hameau français qui ne posséderait pas de café ? Dans l’annuaire de 1912, deux sont mentionnés le café de Forest et l’établissement de G. Simon, qui proposait café, restaurant, épicerie, mercerie et des chambres meublées à l’enseigne du Rendez-vous des chasseurs. Il avait probablement succédé au « Restaurant du Cycle ». Il n’y a alors qu’un seul abonné aux bureaux téléphoniques : le haras de la Villeneuve.

Jusqu’au lancement de la Clairière, vers 1970, le hameau ne change guère.

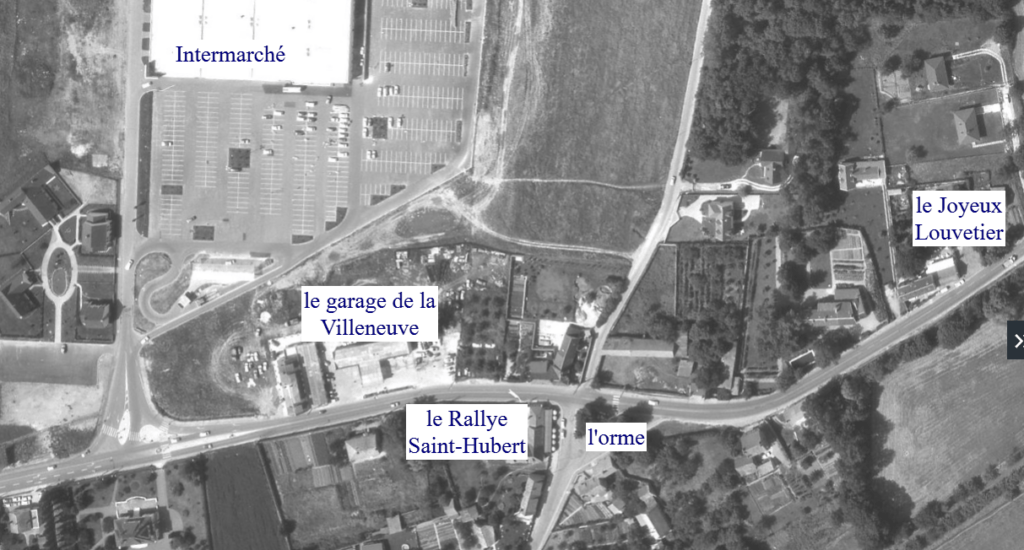

Venant de l’étang de la Tour, on longeait alors des bois, quasiment jusqu’à l’auberge du Joyeux Louvetier qui avait remplacé la maison Moratille. En face, le château du Terrier, de la comtesse de Waru, et ses haras, étaient devenus la Maison de santé du Terrier (aujourd’hui CERRSY), et seuls quelques pans de murs rappelaient encore les bâtiments précédents.

En 1952 avait été construite la chapelle Saint-Hubert, sur des terres offertes à la paroisse par le baron Otto, maître d’équipage du Rallye Bonnelles. Le Père Gamet y célébrait la messe. Et, si André Demay avait transféré vers 1970 les ateliers de tapisseries des Editions d’Art de Rambouillet, précédemment au Patis, ils restaient invisibles de la route, accessibles par un petit chemin de terre défoncé en cul-de-sac.

En 1986 le Joyeux Louvetier avait cessé d’être joyeux. Fermé pendant plusieurs années, il a ensuite rouvert sous le nom de « Auberge du Louvetier » et c’est aujourd’hui l’un des meilleurs restaurants de Rambouillet. (Le nom pourrait évoquer des plats de venaison. En réalité leur spécialité sont des plats de mer, mais le loup n’est-il pas aussi un excellent poisson ?)

Plus loin une petite place triangulaire au carrefour avec l’actuelle rue du Vieil Orme, et son prolongement sous le nom de rue Félix Lorin, abritait précisément un très vieil orme. On comprend que Paul Aubert ait été impressionné par cet arbre pluri centenaire.

En 1892 Alexis Martin en faisait cette description enthousiaste dans son « Promenades et excursions dans les environs de Paris ».

« On ne peut voir sans admiration, dans le lieu-dit la Villeneuve, hameau dépendant et situé à une demi-lieue de Rambouillet, un orme au moins tri séculaire, dont le tronc a une circonférence de seize pieds. Ce patriarche de la nature, quoiqu’il n’ait que soixante pieds de hauteur, couvre de son ombrage trois cents pieds de surface, en étendant circulairement ses branches principales de quarante pieds de longueur horizontale. Dans le corps de cet arbre majestueux, et presque au niveau des premières branches, on a creusé une niche où est placée, et garantie par trois tringles de fer, une petite statue en faïence, représentant la Vierge tenant dans ses bras l’Enfant Jésus, en mémoire, dit-on, d’un miracle qu’opéra la Vierge à l’époque où l’on renversa la chapelle consacrée-à un culte.

C’est aux pieds de cette image de la divinité du lieu, que tous les ans, au temps où la religion

convoque les fidèles aux processions champêtres, la piété vient déposer ses adorations, ses prières et ses voeux. C’est aussi en sa présence, à l’ombre que donne l’immense feuillage de ce doyen des forêts voisines, que dans des intentions moins pieuses, la jeunesse folâtre du pays, de la ville et des environs, vient, à la Notre-Dame de septembre, fête patronale du hameau, essayer, au son d’instruments rustiques, la légèreté de ses pas et moduler ses gais refrains. »

Paul Aubert cite une adjudication de ses branches, le 25 septembre 1794. Elle ne semble pas avoir affaibli l’arbre qui a échappé au XXème siècle à un premier audit, qui concluait à la nécessité de le supprimer. L’arbre avait cependant déjoué la prévision des experts, et avait repris un peu de vigueur. Son tronc avait été consolidé au ciment, mais il avait finalement fallu le couper en 1970.

Paul Aubert cite une adjudication de ses branches, le 25 septembre 1794. Elle ne semble pas avoir affaibli l’arbre qui a échappé au XXème siècle à un premier audit, qui concluait à la nécessité de le supprimer. L’arbre avait cependant déjoué la prévision des experts, et avait repris un peu de vigueur. Son tronc avait été consolidé au ciment, mais il avait finalement fallu le couper en 1970.

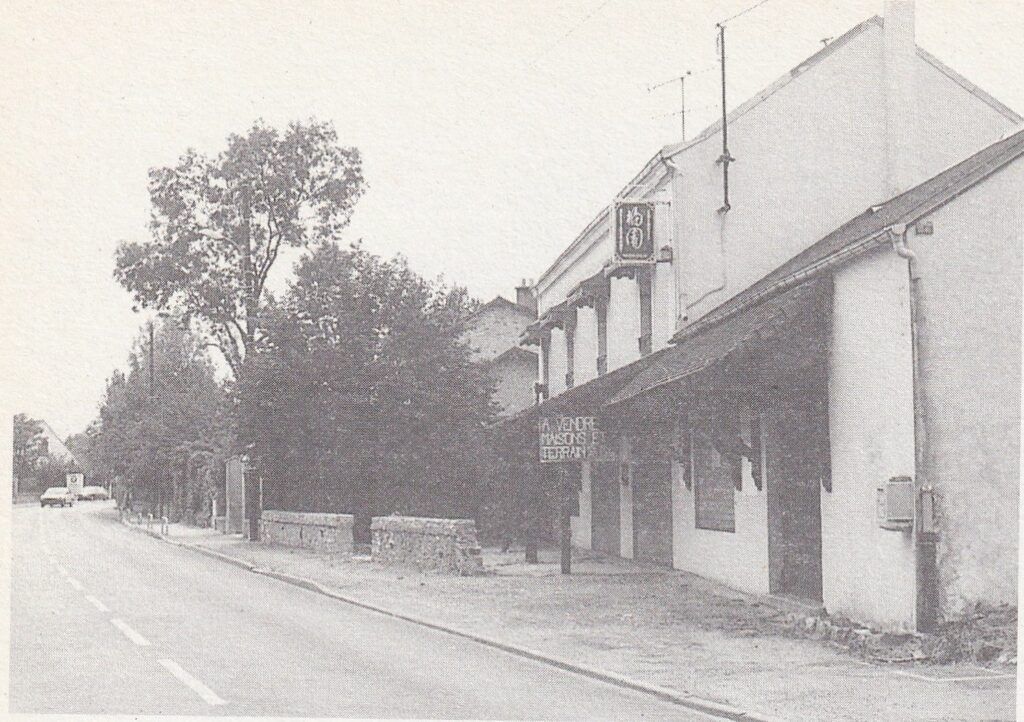

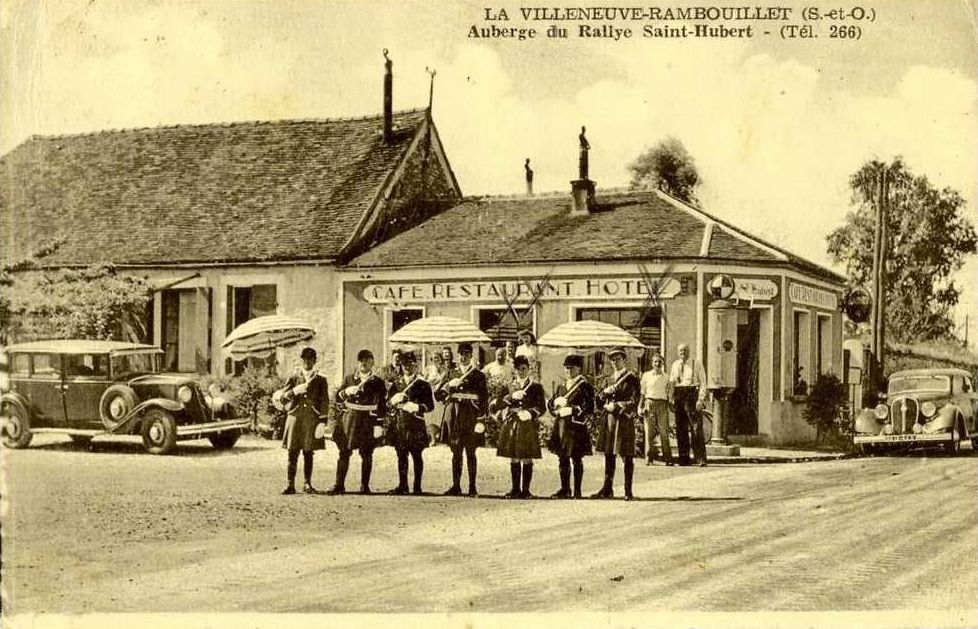

Sous ses ramures, l’auberge du Rallye Saint-Hubert proposait toujours des repas d’une bonne cuisine familiale dans les années 1990. Pour les anciens Rambolitains le restaurant demeurait « chez Plumeau ». Je n’ai jamais su si c’était le nom de son prédécesseur, dont l’enseigne officielle était « chez Georges » ou un surnom donné par ses clients.

Lorsque son exploitant l’a vendu (pour aller d’abord rue Patenotre, puis à l’entrée de la rue Louis Leblanc), c’est un « tex-mex », le Café Cactus qui l’a remplacé.

Mais sans doute l’emplacement n’était-il pas excellent pour une telle activité, car, malgré le développement de la Clairière, c’est un magasin de décoration qui a repris les locaux, avant de les céder à une étude notariale.

Cent mètres plus loin, à l’emplacement des parking arrières de Naturéo et Proxiforme, Charles Campana avait transféré en 1975 son petit garage de l’avenue du Mal Leclerc, en y ajoutant une station service. Le garage de la Villeneuve était concessionnaire Morris, Austin, Triumph et Rover. Je lui dois ma Mini Cooper –une petite bombe, de l’époque où les Mini méritaient bien leur nom. En 1982 le garage avait été repris par Auto Racing 78 et ensuite Couvreur Automobiles y avait ouvert une concession Ford.

Par la suite le garage avait été démoli, et le terrain absorbé par le développement de la zone commerciale.

Mais d’autres professionnels de l’automobile se sont installés à la Villeneuve : Riedinger avec son garage Honda en limite du rond-point voisin, et Sofriga (aujourd’hui Orée automobiles) avec son garage Audi-Volkswagen un peu plus loin, au milieu des champs.

L’hyper marché Carrefour avait drainé une clientèle régionale dès son ouverture, provoquant la fermeture de nombreux petits commerces d’alimentation –qui avaient déjà souffert précédemment de l’ouverture du Monoprix.

Mais l’accroissement de la population, et notamment les lotissements de la Clairière, de Château Bazin, du Haras… justifiaient la création d’une seconde zone commerciale. Elle débuta avec l’ouverture du magasin Intermarché de M. Robin, puis d’un Brico-France de P. Métairie. La ville et l’association des commerçants s’étaient battues pour que les commerces du centre ville puissent être associés à ce projet, mais les volontaires ne s’étaient pas bousculés. Intermarché avait péniblement convaincu M. Desmoulins d’y vendre du gros électroménager dans sa galerie, et M. Assel d’y ouvrir un commerce de friandises. Un centre commercial a besoin d’une « locomotive » et l’Intermarché manquait de moyens.

Il a fallu attendre la réorganisation complète de la zone, avec l’ouverture d’un grand magasin Leclerc pour que cette zone soit réellement attractive.

Il a fallu attendre la réorganisation complète de la zone, avec l’ouverture d’un grand magasin Leclerc pour que cette zone soit réellement attractive.

Quant au Brico-France, il est parti s’installer sous l’enseigne Bricorama dans la zone du Bel-Air.

Boostée par le magasin Grand frais, une seconde zone a été créée depuis derrière un hôtel Amarys (aujourd’hui Best Western). Son magasin Auchan vient de fermer, et sa Halle aux chaussures a été réduite.

Sans doute le Rallye Saint Hubert n’aurait-il pas pu résister à la concurrence, car la création de ces zones s’est accompagnée d’une nouvelle offre de restauration : les Impériales, avec leur excellent rapport qualité-prix, le Bazar du coin, un libre service original et aujourd’hui la montée en gamme de la Table de Baptiste au Best-Western. Et je ne dois pas oublier le Wafu et ses plats asiatiques, en limite de RN10.

En résumé, si Rambouillet manque de médecins, il ne manque pas de restaurants !

Comme activité professionnelle témoin de l’ancien temps, il ne reste, je crois, que la ferme de la Villeneuve de Mme Ebstein, avec sa production animale : bovins, ovins, caprins, porcins ainsi que ses volailles, qu’elle vend sur place ou dans les marchés de la région, avec ses produits de crémerie, d’épicerie, de maraîchage.

C’est la dernière des fermes de ce hameau qui en avait trois à l’origine (et l’une des toutes dernières de Rambouillet).

Et pour finir, je ne ferai que citer ici l’hippodrome de Rambouillet, vous renvoyant à cet article… et vous invitant à y venir dès la reprise de ses courses !

Christian Rouet

février 2025