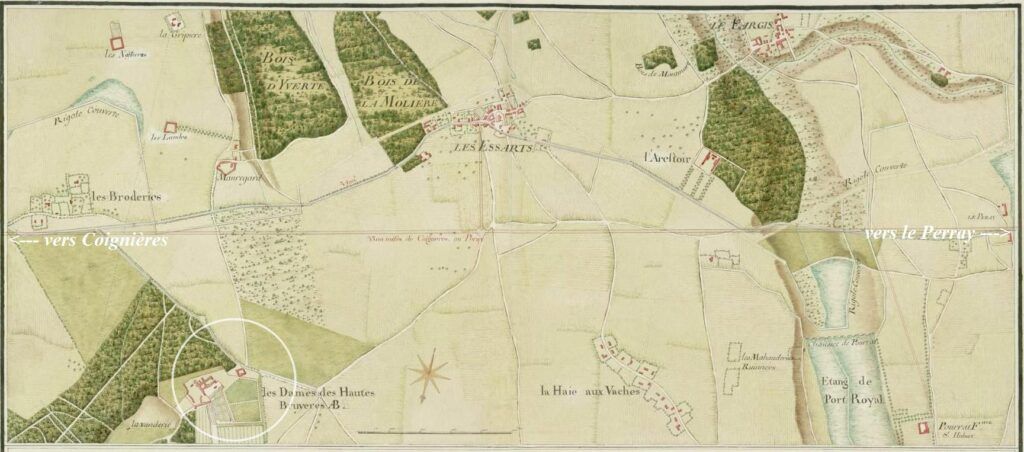

Le prieuré de Haute-Bruyère

Ce monastère de l’ordre de Fontevraud, près de Saint-Rémy-l’Honoré, avait une telle importance que le coeur et les entrailles de François 1er, mort au château de Rambouillet y furent déposés en 1547.

Andre-Nicolas Rabourdin

On ne le visite pas car il n’en reste quasiment rien. Cependant son histoire a pu être reconstituée par plusieurs historiens (dont André-Nicolas Rabourdin : « Le prieuré royal de Haute-Bruyère de l’ordre de Fontevrault ») et c’est à partir de leurs travaux que je la résume ici.

L’ordre de Fontevraud

Protégé par les Plantagenets puis par les Capétiens, cet ordre monastique a été l’un des ordres les plus riches de son époque –même s’il n’a jamais eu la puissance de ses homologues clunisiens ou cisterciens.

Robert d’Arbrissel (1045-1116) fonde cet ordre en 1101 en créant l’abbaye de Fontevraud située sur le territoire de la commune de Fontevraud-l’Abbaye (Maine-et-Loire). Elle suit l’ordre de Saint-Benoit, mais se singularise en ouvrant des monastères doubles, qui accueillent des hommes et des femmes et les placent le plus souvent sous l’autorité d’une abbesse. A titre personnel d’Arbrissel est un adepte du syneisaktisme, une pratique que l’Eglise tolère sans encourager.

Robert d’Arbrissel (1045-1116) fonde cet ordre en 1101 en créant l’abbaye de Fontevraud située sur le territoire de la commune de Fontevraud-l’Abbaye (Maine-et-Loire). Elle suit l’ordre de Saint-Benoit, mais se singularise en ouvrant des monastères doubles, qui accueillent des hommes et des femmes et les placent le plus souvent sous l’autorité d’une abbesse. A titre personnel d’Arbrissel est un adepte du syneisaktisme, une pratique que l’Eglise tolère sans encourager.

Le syneisaktisme est une façon originale de lutter contre la tentation de la chair. Elle consiste à coucher chastement avec une ou plusieurs personnes du sexe opposé, pour surmonter ses tentations charnelles. On ne précise pas s’il faut les choisir particulièrement laides. Je crois deviner un peu de regret et une certaine sympathie dans les vers de Voltaire (« La pucelle d’Orléans ») :

« Dunois ressemble à Robert d’Arbrissel,

À ce grand saint qui se plut à coucher

Entre les bras de deux nonnes fessues,

À caresser quatre cuisses dodues,

Quatre tétons, et le tout sans pécher. »

Qui sait ? Peut-être l’Eglise aurait-elle évité certaines dérives regrettables si elle avait encouragé cette pratique originale ?

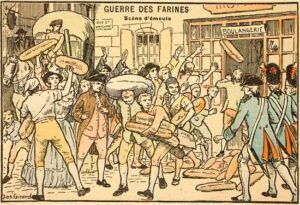

En 1790 les ordres monastiques sont supprimés par la Révolution. Les biens de l’ordre de Fontevraud sont vendus et ses prieurés détruits. C’est parce que Napoléon décide de la transformer en prison que l’abbaye royale de Fontevraud-l’Abbaye échappe à la démolition pour notre plus grand bonheur.

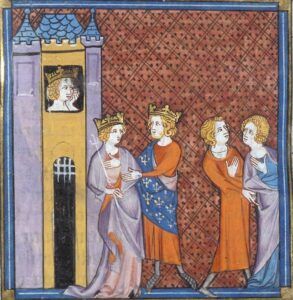

Bertrade de Montfort (v. 1070 – 1117)

Fille de Simon 1er, troisième seigneur de Montfort-L’Amaury, elle se retrouve orpheline à 15 ans. On la dit alors « la plus belle femme du royaume ».

Foulques IV, comte d’Anjou, la demande en mariage. Il a trente ans de plus qu’elle, et il est dit « le Réchin » (le revêche). Pour l’épouser il répudie sa femme en prétextant une lointaine consanguinité, et obtient la main de Bertrade en échange d’un appui militaire contre la révolte de nobles Manceaux, et le don de quelques châteaux.

Leur fils Foulque V (1092-1144) sera comte d’Anjou et du Maine, mais aussi roi de Jérusalem, le royaume qui sera fondé en Terre Sainte à l’issue de la première croisade.

En 1091 le roi de France Philippe Ier (1052 – 1108), lassé de sa première épouse Berthe de Frise et de la tutelle que la maison de Flandre lui impose depuis qu’il a été vaincu par un vassal révolté, décide de la répudier après 18 ans de mariage (et cinq enfants).

Berthe est enfermée au château de Montreuil, en attendant que sa répudiation soit acceptée par l’Eglise.

Mais sans attendre l’accord papal, Philippe 1er lui cherche une remplaçante. Bertrade se porte volontaire. Certes, elle est mariée mais elle échangerait bien son vieux mari pour le jeune roi, et son titre de comtesse pour celui de reine de France.

Elle rappelle donc que la première épouse de Foulque est toujours vivante, et que son mariage avec lui est donc entaché de nullité.

Sans doute est-elle encore fort belle, puisque Philippe 1er la choisit. Bertrade devient ainsi reine de France en 1092.

Ce mariage, qui peut s’analyser en une double bigamie, n’est pas du goût de tous –sans doute plus pour des questions d’intérêts que de morale (si les rois se montraient aussi généreux envers les ordres religieux, c’est que leur vie était rarement vertueuse !). La mort de Berthe en 1093 régularise la situation du roi Philippe, mais le pape Urbain II refuse d’annuler le mariage de Bertrade et de Foulque, et devant la résistance du couple royal, il l’excommunie.

Le roi Philippe 1er fait appel de cette excommunication, mais le pape, fâché que le roi refuse de s’associer à la croisade qu’il prêche en 1095, confirme son excommunication et prononce l’interdit sur le royaume de France. En 1099, après plusieurs tentatives de conciliation avortées, le pape renouvelle son excommunication. Il décède peu après, mais son successeur, Pascal II confirme la condamnation.

En 1104, lors d’un nouveau concile, Bertrade rencontre le prédicateur Robert d’Abrissel, et c’est sous son influence qu’elle se serait repentie de ses péchés. L’excommunication est levée, bien que Bertrade continue à vivre avec Philippe 1er jusqu’à la mort de celui-ci en 1108.

Son beau-fils Louis VI monte alors sur le trône, et sa place n’est plus souhaitée à la cour. (On a d’ailleurs prétendu qu’elle aurait tenté de l’empoisonner pour que ce soit son fils qui accède au trône, mais si cela est vrai, Louis VI, en tous cas, ne semble pas lui en avoir tenu rigueur. )

Bertrade se retire à Fontevraud, y demeure quatre ans, puis, avec la bénédiction d’Abrissel et le soutien du roi, elle fonde un prieuré sur des terres qui lui appartiennent en propre : la Haute– Bruyère, afin de se rapprocher de son frère Amaury III, comte de Montfort.

Le prieuré royal de Haute-Bruyère (aussi appelé Notre-Dame-des-Hautes-Bruyères)

On parle souvent d’une abbaye, mais tous les monastères de l’ordre de Fontevraud étaient en Droit des prieurés, placés sous l’autorité suprême de l’abbesse de Fontevraud.

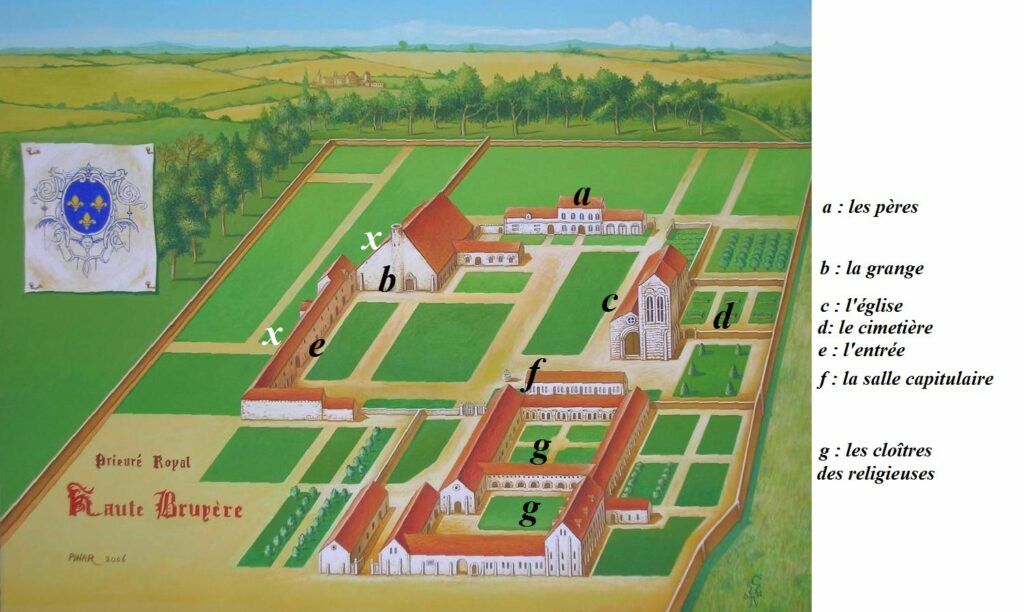

Les travaux du prieuré commencent en 1114. On y retrouve, comme dans tous les monastères, une église et des salles de prières, les lieux de vie (en deux bâtiments séparés pour les moines et les religieuses), et les bâtiments de la ferme qui assure l’indépendance alimentaire du prieuré.

Deux moulins, sur la Mauldre voisine, fournissent leur énergie à la communauté.

Sur ce dessin de l’artiste Mehmet Pinar j’ai indiqué les différents bâtiments qui composaient le prieuré et sa ferme.

La grange (b) accueillait les malades et les infirmes des alentours, qui venaient se faire soigner au prieuré. Une hostellerie pour les voyageurs de passage et un hospice pour les vieillards complétaient les bâtiments d’accueil.

A sa mort, en 1128, Bertrade est inhumée dans l’église du prieuré. Même si son mariage avec Philippe 1er a été controversé, elle n’en a pas moins été reine de France, et le prieuré acquiert ainsi une grande renommée.

Tous les seigneurs de Montfort, qui étaient jusqu’alors inhumés à Epernon, demandent désormais à être enterrés sous les dalles de son église. Quand Simon IV de Montfort (le personnage le plus connu de cette famille illustre) décède en 1218 devant Toulouse, son corps est d’abord déposé à Carcassonne, puis, en 1224, son fils le ramène à Haute- Bruyère et la rumeur lui prête vite des miracles. A partir de 1570, pour attirer plus de pèlerins, son crâne est exposé à leur dévotion, enchâssé dans un reliquaire d’argent.

En 1547 le roi François 1er décède à Rambouillet. C’est au prieuré de Haute-Bruyère que son corps est conduit. Son coeur et ses entrailles sont retirés et placés dans une urne, oeuvre du sculpteur Pierre Bontemps, tandis que son corps est ramené à Paris. En 1852, le prieuré ayant été démoli, cette urne est transférée dans la basilique Saint-Denis.

La fin du prieuré

Comme tous les monastères, le prieuré de Haute-Bruyère voit ses effectifs diminuer avec le temps. En 1160 il rassemblait 200 religieuses et moines, en 1537 ils ne sont plus que 130, et en 1700 seulement 64.

En février 1790, un décret de la Révolution ordonne la fermeture de tous les monastères, et la vente de leurs biens.

Le 18 décembre 1792 le mobilier du prieuré est donc vendu localement aux enchères. La vente rapporte 300 livres.

Le domaine est vendu et en 1794 ses bâtiments religieux sont démolis. Ses matériaux sont récupérés pour construire un château sur son emplacement, et la ferme est transformée à plusieurs reprises. Son cartulaire avec plus de cent cartons d’archives classés en 1791 par Me Claye, notaire disparaissent dans la tourmente révolutionnaire.

Aujourd’hui on ne peut plus voir que l’ancien porche de la ferme du prieuré, avec, à sa droite, le blason royal aux trois fleurs de lys, sous une petite niche de briques.

Puis, en suivant la petite route vers la gauche, on longe l’ancienne grange. De l’extérieur on n’en voit que les contreforts d’époque, et la petite tourelle qui la domine.

Dans la cour (l’espace est privé) on peut en voir le pignon, et peut-être deviner, à la droite de l’ouverture en meurtrière une statue sans doute posée plus tard. Il pourrait s’agir de Simon de Montfort.

Dans la cour (l’espace est privé) on peut en voir le pignon, et peut-être deviner, à la droite de l’ouverture en meurtrière une statue sans doute posée plus tard. Il pourrait s’agir de Simon de Montfort.

Le tympan surmontant la porte de la « grange » est orné d’une figure de Vierge Assise gravée au trait.

Aux alentours

Il faut longer la propriété et prendre, en descendant sur la gauche, le petit chemin qui conduit à la source de la Mauldre.

C’est là que les moines du prieuré venaient s’approvisionner en eau potable. D’où son nom de « fontaine des Pères ».

Elle a été restaurée en 2011, et le sentier qui y mène a été aménagé pour un accès confortable.

Le ruisseau qui en coule alimente deux étangs dont les eaux actionnaient autrefois deux moulins : le grand moulin Follet et le petit moulin Follet, tous deux disparus aujourd’hui.

Le sentier traverse les bois des Hautes-Bruyères, terrains privés aux chênes et aux châtaigniers très impressionnants qui leur confèrent un aspect très romantique, et méritent largement le détour (cliquez sur les photos).

Christian Rouet

mars 2025

Bonjour !

on ne visite pas surtout parce que c’est une propriété privée

c’est probablement par l’entremise de son frère Amauri III auprès de Louis VI le Gros que l’accord de fondation est réalisé. Inauguration de Noël 1115

hormi les itinérants, les moines étaient seulement des convers, dont l’habitat était soigneusement séparé des cloitres de femmes (peu de rencontres, nécessairement diurnes)

Il existe encore d’autres bâtis que ceux indiqués par des x sur l’aquarelle de M. Pinar

bertrade est décédée en 1117 (et non 1128)

la tourelle de la « grange » (il n’y a pas consensus sur sa destination) ne supporte certainement pas la statue de Simon IV de Montfort, mais peut-être celle Robert d’Arbrissel. Le bâtiment appelé grange était probablement au début une église (l’église des pères, dédiée à St Jean) puis, a priori bien plus tard, réaffecté en grange (fonction qu’elle occupait encore fin XXème).

le prieuré est démoli en 1793-1794

Simon IV de Montfort n’est pas nécessairement le personnage le plus connu : outre Bertrade, Simon V est tout aussi célèbre, notamment au Royaume Uni. Jean, décédé à Chypre, y était vénéré comme saint. Philippe et Rupin ont fait souche au Moyen Orient où ils occupaient des fonctions majeures

la vente du mobilier date de 1791 (registre résultant de la mise sous séquestre)

TheBookEdition.com vient d’éditer 2 volumes sur Haute Bruyère qui étudient ce site et précisent quelque peu les éléments d’information précédents