Mon enfance à Groussay. (1896)

Monique Le Dily a dirigé durant plus de trente ans l’Académie de danse classique de Rambouillet, où elle a formé des professionnels de renommée internationale, comme Isabelle Guérin ou Thierry Malandain.

Elle nous a quitté en 2008. Une salle de la Lanterne porte aujourd’hui son nom.

Nous lui devons aussi un livre « Douze siècles d’Histoire à Groussay, premier fief de Rambouillet » et je m’en inspire ici pour imaginer librement la façon dont un habitant de Groussay devenu adulte, aurait pu nous raconter son enfance vécue à la fin du XIXème siècle.

Mon enfance à Groussay.

J’avais sept ans en 1896. Troisième d’une fratrie de quatre garçons que papa avait du mal à tenir, mais qui n’étions pas les pires du quartier!

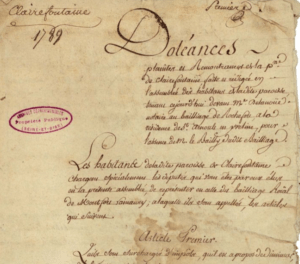

Nous étions des Groussayons, descendants de Groussayons depuis plusieurs générations. Et nous en étions fiers. Groussay c’était une tribu. Il fallait y être né pour en comprendre toutes les règles. D’ailleurs, quand un gars voulait épouser une fille qui n’était pas de chez nous, il lui fallait beaucoup de patience et surmonter bien des réticences pour obtenir l’accord de ses parents. Ou bien il devait attendre d’avoir trente ans, pour pouvoir s’en passer. Et toute sa vie sa femme, même originaire de Rambouillet, à 2 kilomètres d’ici, restait pour nous une étrangère.

C’est que nos traditions ne s’apprenaient pas à l’école! C’étaient celles de Groussay. Nous les apprenions dès notre plus tendre enfance, en regardant vivre nos aînés. Les bonnes habitudes comme les mauvaises ne s’acquièrent que par l’exemple.

Papa était maçon. Il avait travaillé au château. A la caserne aussi, pour refaire le mur des écuries. Cette année là il travaillait à la construction de deux écoles, rue Foch et rue Gambetta. Nous étions allés un dimanche voir le chantier de la rue Foch, parce que c’était l’école de garçons. Elle devait ouvrir à la prochaine rentrée et c’est là que nous irions mes frères et moi.

Pour le moment, nous allions à l’ancienne école, au bout de la rue, juste avant l’hôpital. Elle avait été tenue par cinq moines, mais elle était maintenant laïque. Les bâtiments étaient très vieux. On y avait fait du sucre, sous l’Empereur, et les murs en avaient gardé l’odeur. Le directeur s’appelle monsieur Houldinger. C’est lui qui prononçait les punitions les plus importantes, en cherchant à nous intimider et en menaçant régulièrement de nous renvoyer. Mais il ne le faisait jamais.

Quand papa avait du travail il était heureux et cela se sentait. Il rentrait fatigué, après avoir arrosé la journée avec ses camarades de chantier dans les bars de la rue de Groussay, en face de la caserne. ça ne plaisait pas à maman, mais elle préférait le voir comme ça que lorsqu’il n’avait pas de travail parce qu’alors c’est toute la journée qu’il passait au bar. Et maman savait qu’il valait mieux ne pas lui faire de remarques, parce qu’il était capable de cogner dur! Pas méchamment, mais dur, comme doivent le faire les hommes pour montrer qui commande à la maison.

Maman lavait du linge pour des femmes d’officiers, et pour deux commerçantes du quartier. Le lavoir était derrière la maison, au bord de l’étang bordé de peupliers. Il me suffit de fermer les yeux pour entendre encore les voix des femmes qui parlaient très fort pour couvrir le bruit de leur battoir. Nous apprenions ainsi toutes les histoires du quartier. Elles ne se gênaient pas pour parler de leur mari, et souvent en termes très crus que nous n’étions pas censés comprendre!

Je n’ai pas oublié l’odeur du savon noir. Ni celle des draps qui séchaient en claquant au vent.

Et je me souviens aussi du bruit que faisaient les sabots des chevaux, sur les pavés, quand on les amenait boire à l’étang.

Les deux étangs, celui du quartier et celui du Moulinet, plus grand, étaient nos terrains de jeux préférés. Ils étaient gelés durant plusieurs mois, car les hivers étaient plus longs et plus rigoureux qu’aujourd’hui. Nous faisions de longues glissades, en nous méfiant des endroits où la glace semblait moins épaisse. Et durant tout l’été nous pouvions utiliser le lavoir comme piscine, à condition de ne pas venir trop près des lavandières. Un cantonnier en changeait l’eau chaque semaine, après avoir brossé les pavés qui en tapissaient le fond. C’est dans cette eau transparente, que nous avons tous appris à nager… sans moniteur! L’été, le soleil chauffait les pavés et quand nous sortions de l’eau, nos empreintes de pieds mouillés s’évaporaient en quelques secondes…

De l’autre côté, un immense terrain avait été aménagé en jardins ouvriers. Le propriétaire de ce terrain, ouvrier lui-même, qui en avait hérité de ses parents, le louait, à l’année, par petits lots, à nos familles. Les légumes que prenait maman pour la soupe quotidienne venaient de là. Je ne me souviens pas de lui en avoir vu acheter un jour. Ce sont les femmes qui venaient se servir dans leur potager, suivant leurs besoins, mais ce sont les hommes qui les entretenaient. Ils parlaient très fort, par dessus les barrières, du temps, de la qualité de la récolte, de leur travail. Jamais des femmes : ça, c’était un sujet pour le bar, parce qu’on était entre hommes, et parce que ça allait avec la gnole.

Tous les commerces étaient dans la rue principale, celle qui passait devant la caserne et qui conduisait à Rambouillet. Et il y en avait beaucoup : une poissonnerie, une boulangerie, une crémerie, une épicerie, une boucherie, une mercerie-bonneterie. Et même un coiffeur. Et depuis peu une pompe à essence avec un mécanicien, en face de l’octroi, parce qu’on commençait à voir des automobiles. Un spectacle étonnant, qui nous plaisait encore plus que le passage des cuirassiers qui regagnaient au pas lent de leurs chevaux le quartier Estienne.

Tous les commerces étaient dans la rue principale, celle qui passait devant la caserne et qui conduisait à Rambouillet. Et il y en avait beaucoup : une poissonnerie, une boulangerie, une crémerie, une épicerie, une boucherie, une mercerie-bonneterie. Et même un coiffeur. Et depuis peu une pompe à essence avec un mécanicien, en face de l’octroi, parce qu’on commençait à voir des automobiles. Un spectacle étonnant, qui nous plaisait encore plus que le passage des cuirassiers qui regagnaient au pas lent de leurs chevaux le quartier Estienne.

Et puis, bien sûr les buvettes, les cafés-restaurants qui cohabitaient avec la « maison close » de monsieur Lamour. Je n’ai jamais su si c’était son vrai nom, ou un surnom en rapport avec son activité. Une fois par semaine, les filles sortaient en groupe prendre l’air dans le parc. Monsieur Lamour les accompagnait toujours.

Et puis, bien sûr les buvettes, les cafés-restaurants qui cohabitaient avec la « maison close » de monsieur Lamour. Je n’ai jamais su si c’était son vrai nom, ou un surnom en rapport avec son activité. Une fois par semaine, les filles sortaient en groupe prendre l’air dans le parc. Monsieur Lamour les accompagnait toujours.

Vous voyez : quand je pense à ma jeunesse ce sont les bons souvenirs qui me reviennent les premiers! Pourtant les difficultés matérielles ne manquaient pas. Chez nous comme chez tous nos voisins. Le revenu des parents ne suffisait guère à alimenter et vêtir une famille, souvent nombreuse. Nous devions donc trouver dans la nature de quoi compléter. Et pour cela, la situation de Groussay, en bordure du massif forestier, en faisait un lieu privilégié.

Vous voyez : quand je pense à ma jeunesse ce sont les bons souvenirs qui me reviennent les premiers! Pourtant les difficultés matérielles ne manquaient pas. Chez nous comme chez tous nos voisins. Le revenu des parents ne suffisait guère à alimenter et vêtir une famille, souvent nombreuse. Nous devions donc trouver dans la nature de quoi compléter. Et pour cela, la situation de Groussay, en bordure du massif forestier, en faisait un lieu privilégié.

La corvée de bois de chauffage était réservée aux enfants. Tous les jeudis d’hiver, nous formions des petites équipes, et nous partions en forêt avec nos brouettes, pour faire plusieurs voyages. Le bois mort, à terre, appartenait à celui qui le ramassait, mais il était interdit d’en couper. C’était une journée fatigante. Au milieu de l’après-midi, nous avions juste droit à une petite pose pour improviser quelques jeux près des étangs forestiers comme celui de « Coupe-gorge ». Et, de retour à la maison, à la tombée de la nuit, avec la provision de bois faite pour la semaine, il nous fallait encore le scier et le ranger.

Aux premiers beaux jours, c’était le début des cueillettes. Elles s’étalaient sur trois saisons, à partir du printemps, et elles relevaient d’une grande organisation. Parmi nous il y avait ceux qui se spécialisaient dans la cueillette et ceux, comme moi, qui étaient meilleurs pour vendre. Comme chaque famille, nous avions nos lieux de prédilection, et nous les défendions farouchement. Les jonquilles, qui abondaient, se vendaient au bord des routes et dans les rues de Rambouillet. J’en proposais aux restaurateurs et aux commerçants pour qu’ils égayent leurs boutiques.

Deux jours avant le dimanche des Rameaux, nous partions couper des branches de buis que nous rapportions à nos mères. Le samedi elles en confectionnaient des couronnes dans lesquelles elles entrelaçaient quelques fleurs. Nous proposions ces compositions florales, d’un bel effet, sur le parvis de l’église Saint-Lubin, à la sortie de la grand-messe des Rameaux. Les Rambolitains en achetaient pour fleurir les tombes et honorer leurs morts.

En mai c’était la récolte du muguet. Il était abondant et nous fournissait de quoi arrondir les fins de mois difficiles. Après la cueillette nous en faisions de gros bouquets parfumés, que nous appelions « choux fleurs ». Ils avaient beaucoup de succès auprès des Rambolitains et des voyageurs de la Nationale 10. C’était une cueillette délicate, car il ne fallait surtout pas détériorer les plants pour être assurés d’avoir l’année suivante une récolte aussi généreuse.

En mai c’était la récolte du muguet. Il était abondant et nous fournissait de quoi arrondir les fins de mois difficiles. Après la cueillette nous en faisions de gros bouquets parfumés, que nous appelions « choux fleurs ». Ils avaient beaucoup de succès auprès des Rambolitains et des voyageurs de la Nationale 10. C’était une cueillette délicate, car il ne fallait surtout pas détériorer les plants pour être assurés d’avoir l’année suivante une récolte aussi généreuse.

Puis arrivait le mois de juin, avec ses multiples récoltes.

D’abord, les fraises des bois. Cette cueillette, qui pouvait atteindre les 20 kg était d’un assez bon rapport; mais au prix d’un travail considérable et minutieux. De plus, il faut les surprendre aux aurores, au moment où elles se laissent caresser par la rosée, pour obtenir des fruits d’une parfaite qualité.

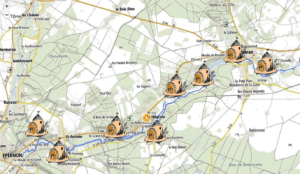

Le départ de Groussay avait donc lieu aux environs de trois ou quatre heures du matin. Direction la « Ferme de Volailles » située près du Bois-Dieu, ce qui imposait une marche de six kilomètres, en traversant le parc du château alors que le jour se levait à peine.

Puis, à travers des futaies et des champs, chacun trouvait son chemin dans les herbages mouillés qui arrivaient parfois jusqu’à nos épaules. Nous croisions souvent des cerfs, des biches, des lapins, des sangliers, tapis dans les fourrés, qui détalaient à notre approche.

Il fallait cueillir habilement chaque fraise avec trois doigts, selon une technique que nous apprenions tous dès notre plus jeune âge, pour éviter de les abîmer, et les déposer ensuite dans un panier dont le fond était tapissé de feuillage. Bien sûr, pas question d’en manger, mais parfois je pouvais me régaler d’une fraise trop avancée ou écrasée par mégarde. Dans la musette, le « casse-croûte », composé de pain et de gruyère sec nous redonnait de la vigueur sur le chemin du retour.

Le travail ne s’arrêtait pas là. Il était alors aux environs de midi et il fallait maintenant répartir ce trésor sur des barquettes de feuilles de marronnier et les vendre aussitôt. Les restaurants de Rambouillet en achetaient une partie. Le reste était pris par un négociant de la rue de la Providence qui fournissait les grossistes des halles parisiennes.

Après les fraises, c’était la fouille des sous-bois où se cachent en juin girolles et cèpes, mousserons et morilles. Là encore toute la famille s’y collait, avec des lieux de prédilection, parfois très éloignés, que nous gardions secrets. A certaines époques la récolte pouvait atteindre 100 à 150 kg. Sur le chemin du retour, les sacs étaient lourds! Arrivés à la maison, il fallait encore trier les champignons, les classer par espèce, puis les ranger par taille. Comme avec les fraises, ce que les restaurants ne nous achetaient pas prenait la direction des halles de Paris.

Il y avait les fleurs, et à nouveau c’était à nous, enfants, de les cueillir, à quatre pattes au bord des sentiers pour composer de ravissants bouquets champêtres. Et la violette au bord des talus. Et le pissenlit. Et la doucette qui n’est qu’une mâche sauvage. On ramassait la petite myrtille, la mûre gorgée du soleil d’été. Et les innombrables variétés de champignons de l’automne.

Parmi ces cueillettes, il ne faut pas oublier celle des nénuphars qui constituaient la parure des plans d’eau environnants. Bien que ce soit un jeu pour nous, il y fallait du soin. Enfoncés dans l’eau fraîche nous devions arracher le bulbe de la fleur, car autrement elle se serait très vite flétrie. Je me souviens que ces nénuphars élégants se vendaient bien.

En chemin, on ramassait aussi quelques poignées de poires sauvages dites « poires attrape-voleurs ». Trop amères pour être mangées crues, nous nous en régalions une fois que maman les avait fait cuire.

Puis venaient les noisettes suivies de près par les châtaignes. Avec les prunelles, confites dans l’alcool, papa faisait un digestif réservé aux grands jours.

L’année se terminait par le ramassage du gui et du houx que nous proposions sur les trottoirs rambolitains, ou près des grilles du château.

L’été, papa allait pêcher dans l’étang tous les dimanches. C’était juste pour le plaisir. Il n’y avait aucun espoir d’en tirer un profit quelconque car les poissons n’étaient pas bien nombreux. Les vieux affirmaient qu’il y en avait beaucoup plus dans leur jeunesse, mais les histoires de pêche n’ont jamais été très fiables! Nous pouvions cependant en espérer une petite friture pour le repas du soir, ou une soupe que maman faisait en écrasant tout : tête, corps et queue.

L’été, papa allait pêcher dans l’étang tous les dimanches. C’était juste pour le plaisir. Il n’y avait aucun espoir d’en tirer un profit quelconque car les poissons n’étaient pas bien nombreux. Les vieux affirmaient qu’il y en avait beaucoup plus dans leur jeunesse, mais les histoires de pêche n’ont jamais été très fiables! Nous pouvions cependant en espérer une petite friture pour le repas du soir, ou une soupe que maman faisait en écrasant tout : tête, corps et queue.

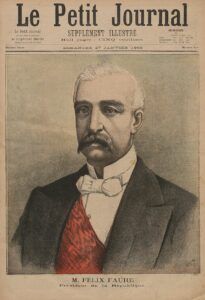

Et le braconnage, quelle tentation!…. La forêt de Rambouillet a, de tout temps, été très giboyeuse: cerfs, chevreuils, biches, daims, renards, perdreaux, lapins y abondaient, mais ils étaient réservés aux rois, aux présidents, aux riches…

Nous n’avions pas d’arme, pas de chien, et bien sûr aucun permis de chasse mais nous apprenions très tôt à poser un lacet, à dissimuler un piège… Les prises de gros gibier permettaient un revenu substantiel, mais elles étaient très rares. Les bêtes dépecées étaient revendues, en secret, aux restaurants locaux.

Voilà! Tous ces petits revenus nous permettaient de vivre, et je suis sûr d’en avoir oublié!

Cependant, si beaucoup de ces activités étaient de vraies corvées, avec du recul je me souviens aussi de leur côté festif, car nous étions rarement seuls pour les accomplir.

Et d’ailleurs, la fête n’était jamais très loin, à Groussay. La fête du quartier, celle du 14 juillet, avec le défilé des cuirassiers du quartier Estienne et leur fanfare, les bals qui duraient toute la nuit, et qui se terminaient souvent par des bagarres pour un geste, un manque de respect, un verre de trop. Et les mariages, le verre de l’amitié à chaque baptême… et il y en avait souvent! Et même les enterrements, qui commençaient dans la gravité mais se prolongeaient dans les rires parce que la vie continuait.

Année après année, notre situation s’est améliorée. En grandissant, mes frères et moi, nous rapportions de plus en plus. Et quand on est entré, l’un après l’autre, en apprentissage, on apportait toute notre paye à maman, qui nous redonnait juste une pièce pour qu’on puisse payer une tournée par semaine à nos camarades. Elle disait qu’avec tout ce qu’on mangeait on continuait à la ruiner, mais la vérité c’est qu’elle était drôlement fière de ses gars. Et papa aussi.

Et puis il y a eu la guerre.

On y est parti tous les quatre, en 14, à quelques mois d’intervalle.

Je suis le seul à en être revenu.

Christian Rouet

juin 2024

Etant originaire de Rambouillet, ce document m’a rappelé de bons souvenirs. En effet, les groussayons étaient des enfants à part. On en avait un peu peur. Ils avaient leur trottoir et nous le nôtre.