Le 2 novembre

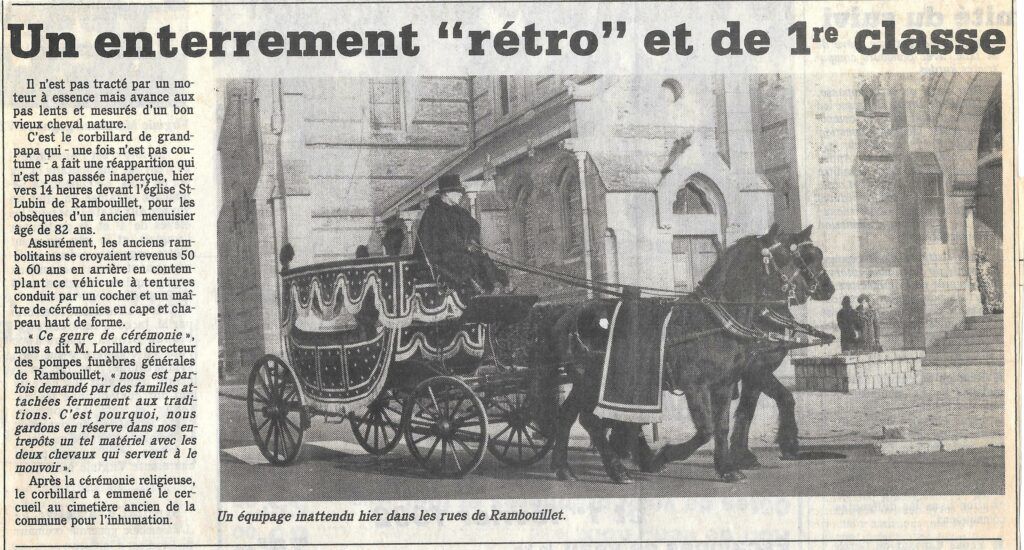

A l’occasion du 2 novembre, Christian Painvin, le collectionneur de documents anciens bien connu à Rambouillet m’a fait parvenir cet article original, qui montre qu’en janvier 1992 il était encore possible de se faire conduire au cimetière en corbillard à cheval.

Je le publie ici, car l’événement était original ! Et, renseignement pris, cela reste possible aujourd’hui !

Cet article me fournit une introduction pour évoquer la Toussaint, la Fête des morts et le cimetière de Rambouillet.

La Toussaint

Au VIIIème siècle, le 1er novembre est devenu pour les chrétiens la Toussaint : la fête de tous les saints. Cette date a sans doute été choisie parce que les païens célébraient les morts le 1er novembre, jour du Nouvel An celte, et que l’Eglise a voulu substituer une fête chrétienne au rite païen.

Vers 835, le pape Grégoire IV a ordonné que cette fête soit célébrée dans toute la chrétienté. Elle était alors à la fois fête des morts et fête des saints, pour que les premiers soient placés sous la protection des seconds. Mais pour ne pas mêler ainsi un événement joyeux et une commémoration triste, vers l’an 1000, Odilon, abbé de Cluny, imposa à tous ses monastères la séparation des deux célébrations, et instaura une messe solennelle en commémoration des morts, le 2 novembre.

Depuis quelques années, pour la grande satisfaction des commerçants, et le plaisir des enfants, la France célèbre en outre la fête d’Halloween (de l’ancien anglais «All Hallows Eve»: le soir de tous les saints), version moderne de la fête celte, passée d’Irlande aux USA, avant de nous imposer ses citrouilles et ses toiles d’araignées. Il y a ainsi des traditions étrangères que les Français accueillent avec joie et s’empressent d’intégrer, et d’autres qui leur semblent présenter un danger pour notre culture, selon une distinction subtile et pas toujours très claire !

Nous passons ainsi des citrouilles aux chrysanthèmes, au cours d’un weekend bien chargé !

Le cimetière de Rambouillet

J’ai déjà raconté comment le cimetière de Rambouillet avait été déplacé une première fois des abords de l’ancienne église (l’emplacement du Mercure), à la place de la Foire (place Félix-Faure), puis, à l’époque de Louis XVI, de cet emplacement à celui de la Garenne (actuellement entre la rue G. Lenotre et la rue R. Patenôtre). (lire)

Aujourd’hui, le cimetière est un service public, pris en charge par le budget communal qui supporte les travaux (sous-traités à des entreprises selon les règles des marchés publics), le gardiennage et toutes les charges liées à sa gestion. Les recettes tirées des concessions et suppléments divers, sont loin de couvrir ces dépenses.

Pénétrons dans le cimetière, par l’entrée de la rue G. Lenotre.

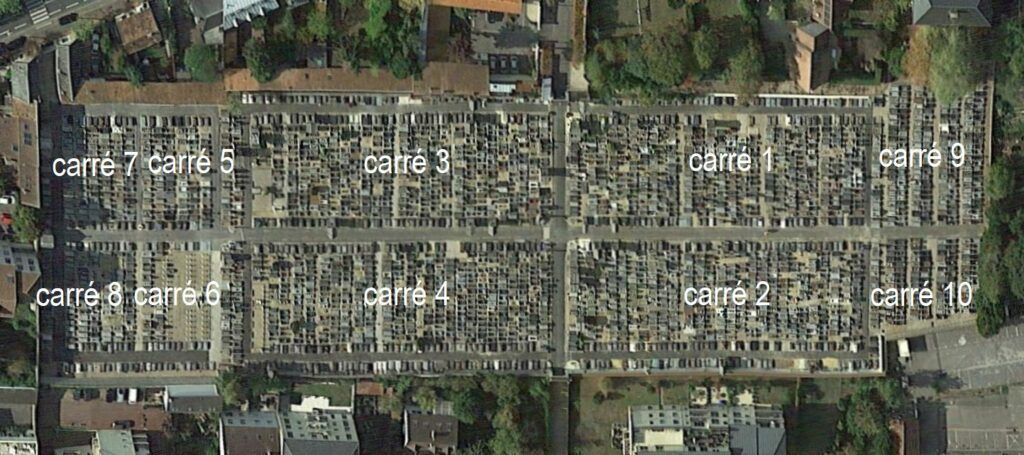

Aujourd’hui il contient 3260 tombes réparties en 10 « carrés » correspondant aux étapes de son développement, sur une surface totale de 15 868 m2.

Cinq ossuaires recueillent les restes des défunts, lorsqu’ils sont retirés des sépultures.

Cinq ossuaires recueillent les restes des défunts, lorsqu’ils sont retirés des sépultures.

Les « terrains communs » de Rambouillet qui sont maintenant aux Eveuses, étaient en bordure du cimetière, au dessus du carré 1, à gauche de l’entrée, ainsi qu’en carré 4.

Les premiers ont fait l’objet d’une reprise technique en 2017, et les terrains ainsi récupérés reçoivent maintenant columbariums, et cavurnes.

Une allée principale relie les deux entrées symétriques et coupe, en son milieu, une allée parallèle à la rue Patenôtre, qui fait toute la longueur du cimetière.

Les carrés 9 et 10, les plus récents, bénéficient de nombreuses allées secondaires, qui permettent un accès facile à n’importe quelle tombe. Il n’en est pas de même des carrés les plus anciens, dont les parties centrales restent difficilement accessibles (d’où le projet de réaménagement exposé ci-après).

En dehors des tombes militaires du carré 6, qui sont, selon la tradition, en simple gravier surmontées d’une même croix blanche, les sépultures sont traditionnellement recouvertes d’une pierre tombale, ou d’une chapelle.

C’est à la fin du XIXeme siècle, que monuments funéraires, stèles, colonnes, chapelles, et autres mausolées se sont multipliés, affirmant – souvent avec un goût contestable – la richesse de la famille et l’importance sociale du disparu. Le cimetière s’est alors minéralisé.

Il est à forte dominante grise (impression renforcée par la couleur des allées principales), avec peu de constructions imposantes : moins de 20 chapelles et quelques rares monuments.

Conserver ces tombes et les faire connaître du visiteur par un plan, un descriptif : des membres de l’association PARR (Catherine Comas, Jean-Eric Ullern et Josiane Tambrun), assistés par M. Sarriau, qui était alors en charge des cimetières aux services techniques, ont établi il y a quelques années une première liste, avec le projet de la compléter et de l’actualiser de façon régulière. Je ne suis pas certain que cette action ait été poursuivie.

De son côté, l’excellent site de généalogie « Généanet » a lancé un vaste projet « Sauvons nos tombes », afin de mettre en ligne des photos de tombes, prises par des bénévoles. Le site propose déjà 7 711 103 tombes, dont 768 du cimetière de Rambouillet, 33 de Gazeran, 149 de Poigny, 207 de Saint-Léger ou 41 du Perray-en-Yvelines. Malheureusement l’enthousiasme des bénévoles s’est vite ralenti devant l’ampleur de la tâche. Ce serait pourtant un beau projet auquel nos sociétés historiques pourraient participer, car le cimetière est aussi un lieu de mémoire.

Chaque tombe est naturellement unique, mais certaines présentent des caractéristiques particulières qui font d’elles des éléments de notre patrimoine.

On trouve par exemple des réalisations d’architectes connus localement, voire au plan national : par exemple la signature de M. Pacoret revient sur plusieurs tombes. On trouve celle d’Eugène Millet, sur le monument sépulcral d’Adolphe-Etienne Lance – lui même architecte parisien – dont l’épouse, rambolitaine, avait été enterrée ici neuf ans avant lui.

De même un entrepreneur comme Grasset, ou des marbriers comme Gaillard ou Hubé ont souvent travaillé à Rambouillet.

Ici, c’est une décoration, un style particulier, qui est significatif d’un courant artistique d’une certaine époque, influencé par l’art grec, égyptien, roman ou gothique – comme la tombe d’Auguste Piquet, et son fronton qui repose sur deux colonnes cannelées…

Mais il y a aussi les tombes qui abritent des personnalités locales (parfois nationales), qui ont joué un rôle dans l’histoire de Rambouillet.

Certaines nous sont connues, parce que leur nom a été donné à une rue ou une place de Rambouillet – comme Aimé-Désiré Lachaux, connu (un peu) pour ses activités de greffier au tribunal civil, mais honoré (surtout) pour avoir fait legs de tous ses biens à la ville, et bien d’autres…

La tombe de l’abbé Louis-Eugène Macaire, archiprêtre de Rambouillet durant 22 ans, se remarque particulièrement, parce qu’un monument lui a été élevé par souscription publique.

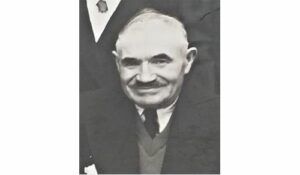

On découvre, en flânant à travers les allées les tombes de maires, comme celles d’Eugène Gautherin, maire et conseiller général de 1885 à 1904 ou d’Emile Degois, maire de 1935 à 1944. Et celles de nombreux adjoints et conseillers municipaux, moins connus.

On retrouve les tombes d’artistes connus, comme Gustave Hervigo, Henry Laigneau, Raymond Cailly, ou celle du sculpteur Gaston Le Bourgeois. Ou encore celles de chefs d’entreprises qui ont joué un rôle important dans l’économie locale, comme le menuisier Behague…

Un cimetière-parc

L’intention de la mairie est de récupérer des tombes non entretenues.

L’article L361-17 du Code des Communes précise que « seules les concessions qui ont cessé d’être entretenues peuvent faire l’objet d’une reprise ».

L’état d’abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le Maire ou son représentant légal. Il faut noter que « l’état d’abandon » ne fait pas l’objet d’une définition légale. Il a toutefois été précisé, par différentes circulaires et confirmé par la jurisprudence, qu’il ne peut être invoqué qu’en présence de « signes extérieurs nuisibles au bon ordre et à la décence du cimetière ».

La famille doit en être avisée, et, si elle ne peut être jointe, un avis est déposé en mairie et au cimetière.

Cet affichage ouvre un délai de trois ans au terme duquel, si aucun entretien n’a été effectué, un second procès-verbal confirme l’état d’abandon, et permet au Conseil municipal de décider de la reprise de la concession (Code des Communes, art L 361-17, L 361-18 et R361-34).

Un acte d’entretien, dûment constaté, interromprait la procédure, et ferait courir un nouveau délai de trois ans. Il peut être effectué par un ayant-droit, mais aussi bien par n’importe qui, particulier ou association, sans lien avec le titulaire de la concession.

C’est ainsi que le Conseil municipal de Rambouillet, ayant engagé en 2013 une procédure de reprise portant sur 684 sépultures centenaires et perpétuelles, réputées en état d’abandon, a finalement voté la reprise de 600 d’entre elles.

Reprendre une sépulture a un coût pour la commune– variable selon sa nature : importance du caveau, nombre d’exhumations à réaliser etc. Selon son emplacement, toute sépulture récupérée peut, soit faire l’objet d’une nouvelle concession, plus courte, soit être conservée libre, en prévision du réaménagement du cimetière.

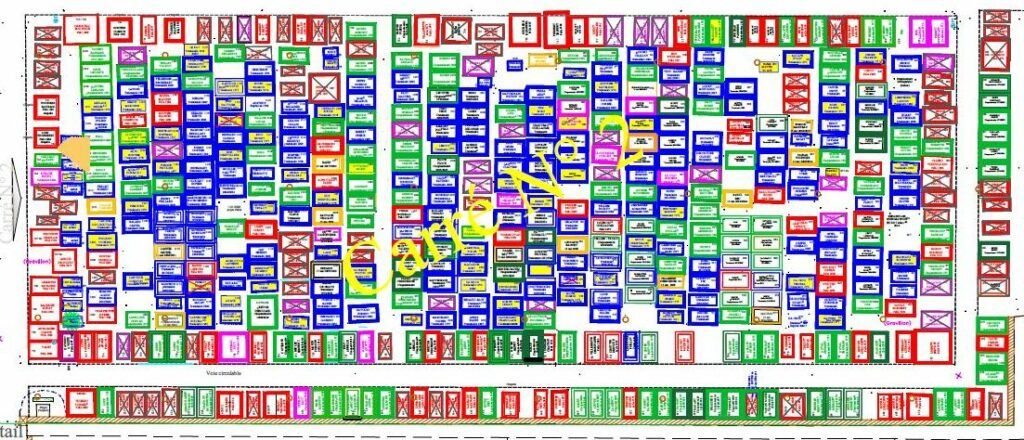

A terme il serait ainsi possible de changer un carré comme celui-ci (carré 2):

Il est en effet prévu de doter le cimetière d’allées rendant accessible chacune des tombes, notamment aux personnes à mobilité réduite, et de l’agrémenter de plantations d’arbres (avec ruches, nichoirs à oiseaux, hôtels à insectes favorisant la biodiversité), bref : d’en faire un cimetière-parc, comme le décrit très bien D. Ligou :

« Les communes doivent réaliser les cimetières d’après les principes de l’urbanisme moderne, qui, en préconisant les espaces libres, les gazons, les fontaines, les massifs, les arbres dans les cimetières tendent à faire de ceux-ci de véritables parcs publics, lieu de repos non seulement pour les morts mais aussi pour les vivants.

Il est curieux de noter que la tendance actuelle de l’urbanisme dans les grandes agglomérations revient ainsi dans une certaine mesure à une conception sociale du cimetière. » (cité par Daniel Ligou, « l’Evolution des cimetières »)

Pourquoi un cimetière serait-il obligatoirement un endroit triste ?

Ecoutons Brassens évoquer son enterrement :

Christian Rouet

novembre 2025

Et en cette période de recherches d’économies rappelons cette remarque pertinente de Marc Twain :

“On pourrait citer de nombreux exemples de dépenses inutiles, comme les murs des cimetières : ceux qui sont dedans ne peuvent pas en sortir, et ceux qui sont à l’extérieur ne veulent pas y entrer

Beau travail ! Merci pour cet article fort intéressant et documenté, comme tous les autres d’ailleurs. A compléter si on le souhaite par La vie secrète d’un cimetière de Benoît Gallot, conservateur du Père Lachaise, tout aussi intéressant.