Les moulins d'Yveline

Les enfants de 2020 chantent-ils encore la vieille comptine du « meunier tu dors » de notre enfance, et faut-il alors leur expliquer qu’un moulin c’était comme une éolienne d’aujourd’hui ?

Faute d’avoir trouvé son véritable nom, je vais vous parler ici de Martin, qui aurait pu être meunier à Rambouillet, au XVIIIème siècle.

Les moulins de Rambouillet

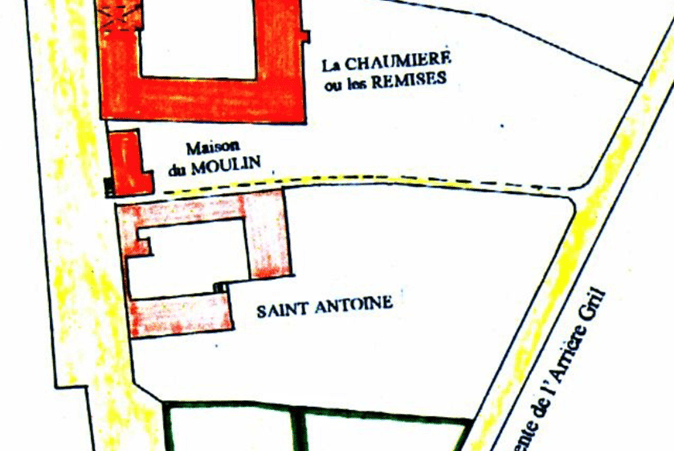

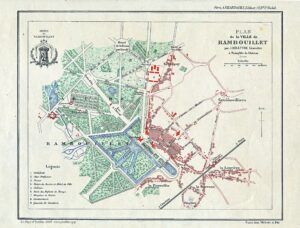

Martin habite sur le « chemin pavé de Paris à Chartres » qui va de Rambouillet à Groussay (rue de la Motte) dans une maison bâtie sur le domaine de Rambouillet, et naturellement désignée dans les plans d’époque comme « la maison du moulin ». Tous les matins, vêtu de sa blaude, la courte blouse de toile grise des paysans, ses chausses et son bonnet, il prend le petit sentier qui longe sa maison par le sud, et peut ainsi rejoindre directement la sente « de l’arrière-gril » (rue Maurice Dechy), sans passer par le carrefour Maillet, et de là, il gagne aisément son moulin, répertorié sur la carte de Cassini (vers 1744).

C’est un moulin en bois, construit avec des arbres de la forêt, comme le serait un bateau. Et comme lui il a ses voiles, qu’il faut surveiller pour qu’elles ne s’emballent pas. Les ailes Berton, en planches de bois qui se superposeront et coulisseront latéralement, commandées depuis l’intérieur, ne seront mises au point que vers la fin du XIXème siècle. En guise de gouvernail, son timon est attaché à un âne. Et celui-ci, en cherchant à se mettre à l’abri, derrière le moulin, le tourne ainsi en permanence face au vent.

C’est un moulin en bois, construit avec des arbres de la forêt, comme le serait un bateau. Et comme lui il a ses voiles, qu’il faut surveiller pour qu’elles ne s’emballent pas. Les ailes Berton, en planches de bois qui se superposeront et coulisseront latéralement, commandées depuis l’intérieur, ne seront mises au point que vers la fin du XIXème siècle. En guise de gouvernail, son timon est attaché à un âne. Et celui-ci, en cherchant à se mettre à l’abri, derrière le moulin, le tourne ainsi en permanence face au vent.

Sans doute la meule vient-elle de la région d’Epernon, ou des carrières réputées de Brie : une meule énorme cerclée de fer, qu’il convient d’entretenir. « Les meuniers sont nécessités de lever la pierre tous les huit jours pour la battre avec un marteau pointu, ce qui occasionne au moulin un jour de repos de huitaine en huitaine ».

Le moulin a naturellement été construit dans un endroit exposé au vent, donc sur la « butte au moulin » . On y accède par des chemins montants, comme le chemin « du carrefour Maillet au moulin à vent » (rue Lachaux.). Les cartes de 1700 le situent d’ailleurs à l’angle du « chemin conduisant au moulin », (rue de Penthièvre) et du « chemin du moulin à vent à la Louvière » (rue Gambetta).

Le cultivateur porte son grain au moulin. La farine était faite à partir de blé, seigle et orge en quantités égales, mais le niveau de vie s’est élevé, et Martin ne moud plus que du blé. Le meunier rend les sacs de farine, et les sacs de son pour les animaux. Il se rémunère en gardant une part de farine qu’il revend à des boulangers. Il achète également du blé pour son propre compte afin de le moudre et vendre la farine : le marché aux grains de Rambouillet, ou celui de Gallardon, en limite de Beauce ont une importance régionale. Tous les meuniers sont rémunérés ainsi, mais à partir de 1870 ils demanderont de plus en plus à être payés en espèces.

Martin n’est pas très populaire à Rambouillet : on le croit riche; on se plaint que ses prélèvements sont trop importants; on le suspecte de tricher sur les quantités… Pourtant le bailli vient régulièrement contrôler ses poids et quantités en application du droit de disette (d’où le terme de disette quand les quantités sont insuffisantes) et il n’a jamais été verbalisé. Non, en réalité, c’est le boulanger qui gagne le plus. D’ailleurs Martin aurait bien voulu être à la fois meunier et boulanger, mais ce cumul lui est interdit : on ne peut pas être à la fois au four et au moulin !

Demain il rencontrera quelques confrères, dont le meunier de Grenonvilliers, qui a son moulin sur la Butte au Moulin, (rue de la ferme), et ensemble ils fêteront la Saint Clément : le saint des meuniers. Enfin… l’un des nombreux saints qui protègent la profession. Il y en a beaucoup d’autres, car de nombreux martyres chrétiens ont été noyés, une meule au cou, et sont, à ce titre, vénérés par les meuniers. Mais un seul : saint Vinoc, a été lui-même meunier. Supérieur d’un couvent Bénédictin, il voulut continuer malgré son âge à assumer sa part de travail. Il se proposa donc pour tourner la meule du moulin. Dieu récompensa sa bonne volonté par un miracle « Après quelques tours, la meule tournait seule par la main invisible d’un ange. Le vieillard pouvait ainsi consacrer son temps à la prière... ».

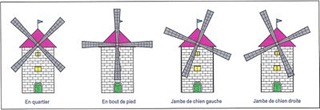

Le moulin restera donc à l’arrêt toute la journée, et les clients le sauront de loin, sans risquer de se déplacer pour rien, car les ailes du moulin servent de sémaphore :

- Arrêtées en croix de saint André (en quartier) les ailes signalent un heureux évènement chez le meunier, que le moulin est au repos, ou le retour au calme dans un conflit militaire ;

- En croix grecque (en bout de pied), elles signalent que le moulin est prêt à travailler ou elles appellent au rassemblement ;

- Inclinées à gauche, position « venante », elles annoncent un heureux événement comme un mariage ou une naissance, ou elles alertent d’un danger militaire ;

- Inclinées à droite, elles annoncent un deuil chez le meunier ou dans le village, ou un danger militaire écarté. (Wikipedia)

On se rappelle que don Quichotte eut quelque mal à dialoguer avec des moulins à vent. Mais ceux du Pays d’Yveline étaient autrement courtois !

Martin n’est pas le premier meunier de Rambouillet. On le sait peu, mais le plus ancien des moulins de Rambouillet, signalé dans des documents de 1399, était un moulin à eau.

A cette époque existait « en dessous du chastel un estang contenant cinq cents arpents et une garenne pour le dit estang » et « si la chaussée venait à manquer, les habitants étaient tenus de venir au secours sous peine d’amende, car, en dessous du dit étang était un moulin bannier à tous les habitants. » (cité par Dr Rabourdin, Congrès folklorique annuel Paris 1941)

Ce moulin devait se trouver sur l’emplacement de la « grotte des amants, » non loin de la Laiterie de Marie-Antoinette.

Mais Rambouillet est un pays de sources et de ruisseaux, et les débits, même en utilisant des retenues d’eau, ne devaient pas assurer un rendement optimal. On lui préféra donc la formule éolienne.

Ce moulin à eau de 1399 était « moulin bannier » (on utilise plus souvent le terme de « banal »). Il appartenait donc au ban, circonscription du suzerain, et tous devaient l’utiliser en payant une redevance au seigneur; cette obligation portait le nom de « banalité ». Elle s’étendait dans une zone d’environ une lieue autour de la ville : la banlieue. Par extension le terme « banal » avait rapidement pris le sens de « à la disposition de tous les habitants de la commune » et donc de « communal », et la banalité a pris le sens de commun, sans originalité.

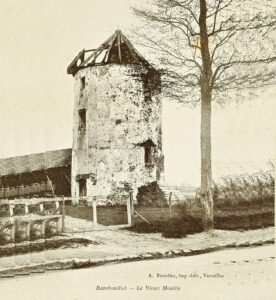

Vers 1791, après que le moulin de Martin ait été démoli, victime sans doute du développement de la ville, Jean François Leroy meunier à Béville-le-Comte en construit un second au lieu-dit « les quatre ormes ». au bord de la route d’Ablis (à l’angle des rues de l’ Etang d’Or et G.Lenotre ).

Cette fois, il s’agit d’un moulin de pierre. La tour reste fixe, et c’est la charpente entière, à laquelle sont attachées les ailes, qui tourne, On le connait bien puisqu’il n’a été démoli qu’en 1905, et une carte postale prise peu avant le montre, sans ses ailes, avec sa tourelle pivotante en ruines.

Dans son historique des rues de Rambouillet, Jean Blécon, signale que cet emplacement s’appelait auparavant « chêne matelot » car au XVIème siècle un matelot y aurait été pendu. Y avait-il un chêne ? Quatre ormes ? Quoi qu’il en soit, en 1828 il est désigné « moulin aux trois ormes ». Le quartier du Vieux-moulin, avec son stade, et son château en rappellent l’existence.

Dans son historique des rues de Rambouillet, Jean Blécon, signale que cet emplacement s’appelait auparavant « chêne matelot » car au XVIème siècle un matelot y aurait été pendu. Y avait-il un chêne ? Quatre ormes ? Quoi qu’il en soit, en 1828 il est désigné « moulin aux trois ormes ». Le quartier du Vieux-moulin, avec son stade, et son château en rappellent l’existence.

On pourrait d’ailleurs penser que le moulin aurait été mieux placé à la place du château du Vieux-Moulin, au sommet de sa butte, mais d’une part ce terrain était alors sur le domaine de Gazeran, et d’autre part, comme il n’existait alors aucune construction, le moulin devait être plus exposé au vent qu’actuellement, et d’un accès facile, puisqu’au bord d’une route importante.

Et dans la région ?

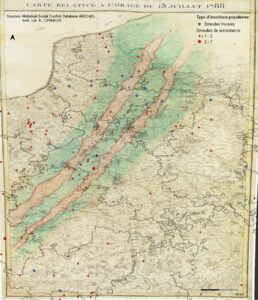

La carte de Cassini utilise trois symboles pour désigner un moulin.

Le moulin à eau. Les barrages ainsi que les retenues d’eau sont également représentés et donnent un aperçu intéressant de l’exploitation d’une rivière.

Le moulin à eau. Les barrages ainsi que les retenues d’eau sont également représentés et donnent un aperçu intéressant de l’exploitation d’une rivière.

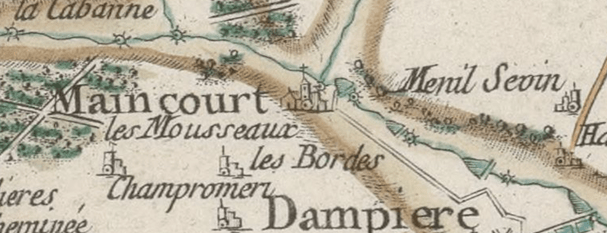

C’est ainsi que quatre moulins se succèdent sur l’Yvette à Maincourt, et les quatre suivants, sans doute plus importants, utilisent des retenues d’eau clairement indiquées.

Quant aux moulins à vent, on y distingue ceux qui sont en bois, et dont la tour portant les ailes peut pivoter sur son socle fixe, de ceux qui sont en pierre, et dont la charpente, qui porte les ailes, tourne au sommet d’une tour fixe.

(rappel : la carte de Cassini est consultable sur le site, avec la possibilité de l’agrandir plusieurs fois par clics successifs) : c’est un document qu’on ne se lasse pas d’étudier !

Parmi les moulins à eau les plus anciens, on peut citer celui de Guiperreux sur la Guesle, dont mention est faite dans la donation effectuée par Robert-le-Pieux à l’abbaye Saint-Magloire en 999.

Et la roue à aube du moulin de l’abbaye des Moulineaux, au Petit-Poigny est restée visible, longtemps après la démolition du moulin.

Chaque abbaye avait du reste son moulin à eau, élément essentiel de son organisation hydraulique, avec l’exploitation d’un étang naturel ou artificiel, pour lui permettre d’acquérir son indépendance alimentaire. Nous consacrerons un article à l’hydraulique cistercienne.

Mais en dehors des abbayes il existait de très nombreux moulins: le pays d’Yveline est un pays d’eau, et l’Yvette, la Remarde, la Guesle, la Guéville et leurs affluents ont fait longtemps tourner de nombreuses roues.

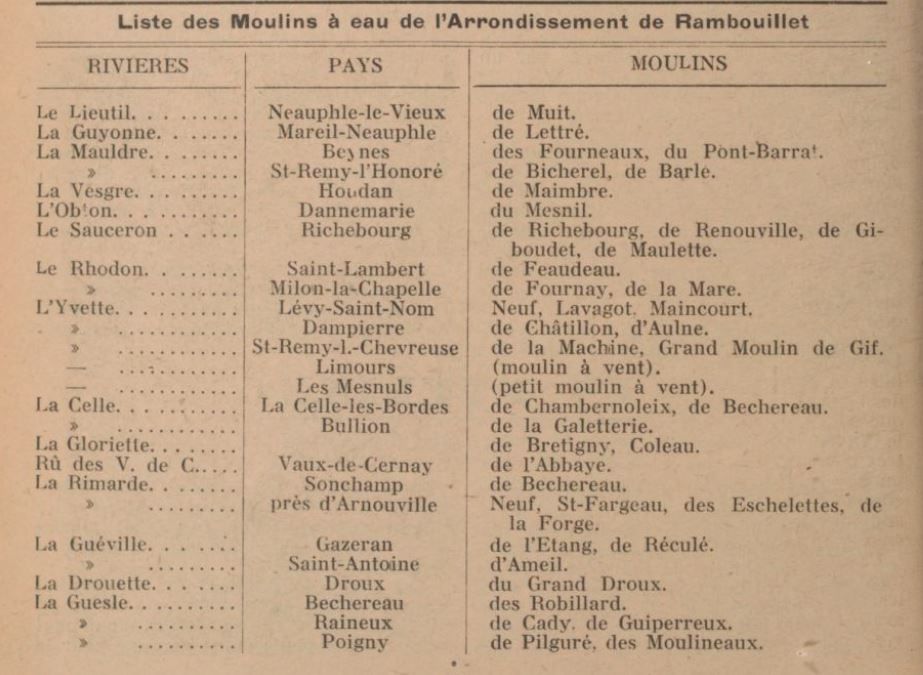

Un inventaire des moulins de l’arrondissement de Rambouillet recense en 1868 des moulins à eau et à vent dans 25 communes différentes, sans même qu’on puisse en connaître le nombre exact, car ils sont souvent indiqués sous la mention vague : « plusieurs moulins à … » (probablement près de 100).

Dans les années 1940 il existe encore quelques 40 moulins à eau, répertoriés ici, mais plus aucun ne fonctionne : ils ont été transformés en maisons de gardes forestiers, ou en maisons bourgeoises, et le Registre des Métiers de Rambouillet n’indique plus un seul meunier en activité en 1937.

Dans les années 1940 il existe encore quelques 40 moulins à eau, répertoriés ici, mais plus aucun ne fonctionne : ils ont été transformés en maisons de gardes forestiers, ou en maisons bourgeoises, et le Registre des Métiers de Rambouillet n’indique plus un seul meunier en activité en 1937.

De nombreuses cartes postales du début du XXème siècle montrent d’anciens moulins. Par exemple :

Remarque : la dernière carte montre le moulin à eau de Cernay-la-ville. Mais il s’agissait d’un moulin à tan, qui broyait l’écorce de chêne pour fournir le tan nécessaire au travail du cuir dans les tanneries.

Aujourd’hui, les moulins les plus connus de notre région sont probablement celui de Villeneuve, à Saint-Arnoult-en-Yvelines, offert par Aragon à Elsa Triolet, et devenu aujourd’hui centre culturel,

le Petit Moulin des Vaux de Cernay, moulin bâti en 1850, puis transformé en auberge en 1900 avant d’être racheté par le département en 2012 et transformé en musée du paysage

ou le Moulin d’Ors : trois promenades qui s’imposent aux amoureux du pays d’Yveline.

Christian Rouet

Ping : Les Moulins d’Yveline - Jean-Marc Seyler