Moulin à eau, moulin à vent

Durant des siècles moulins à eau et moulins à vent ont fourni à nos ancêtres une énergie durable, bien qu’intermittente. Elle constituait déjà une énorme avancée par rapport à la traction humaine ou animale utilisée pour les premières meules, en attendant l’utilisation des énergies fossiles.

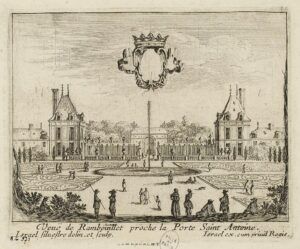

Le premier moulin de Rambouillet était sans doute un moulin hydraulique situé dans le parc du château. Il est mentionné en 1399 mais existait probablement avant cela. Le Dr Rabourdin (Congrès folklorique annuel Paris 1941) écrit : « en dessous du chastel un estang contenant cinq cents arpents et une garenne pour le dit estang » et « si la chaussée venait à manquer, les habitants étaient tenus de venir au secours sous peine d’amende, car, en dessous du dit étang était un moulin bannier à tous les habitants. »

Plus tard, sans doute vers la fin du XIVème siècle, Rambouillet reçut un premier moulin à vent, à proximité de l’actuel monument aux morts, sur la butte dite du moulin à vent. Il était en bois et fut détruit et reconstruit à plusieurs reprises. Au XVIIIème siècle, la maison du meunier était rue de la Motte, et un chemin lui permettait de rejoindre directement son moulin sans passer par le carrefour Maillet.

Comme à Rambouillet, les moulins à eau précédèrent en France les moulins à vent. Au XVème siècle sur 72 000 moulins que comptait le royaume, il n’y avait encore que 12 000 moulins à vent.

Deux techniques proches et différentes à la fois, sur lesquelles nous revenons ici.

A l’origine.

Écraser un grain entre deux pierres : une action aussi vieille que l’humanité ! Après quelques millénaires (?) d’amélioration, la molette écrase sur la meule par frottement.

La première meule était une pierre dure, transportable ou statique. Sa face supérieure, destinée au travail de broyage, devait être plane, ou nettement concave, puis avoir été régulièrement piquetée afin d’acquérir des caractéristiques de rugosité et de mordant, favorables au morcellement, à l’émiettement, et à l’écrasement.

Quant à la molette, c’était un petit galet dont la face destinée au broyage devait présenter les mêmes caractéristiques de mordant que la meule, et l’autre rester lisse pour faciliter sa prise à une ou à deux mains.

Le moulin est né du remplacement de la molette par une seconde meule. Le grain est alors écrasé entre deux meules, une fixe, posée sur le sol, sur laquelle tourne une meule mobile animée par la force humaine. Des esclaves se tuent à pousser l’ansel (la longue pièce de bois fixée à la meule tournante). Des animaux de trait les remplacent : ânes, mules, chevaux… dont le sort n’est pas beaucoup plus enviable : on parle de « moulin à sang ».

En France, les moulins à eau se développent parallèlement à la disparition de l’esclavage à partir du IXème siècle. L’utilisation de l’énergie hydraulique plutôt qu’animale ou humaine permet une productivité sans comparaison avec celle disponible dans l’Antiquité. Chaque meule d’un moulin à eau peut moudre 150 kilos de blé à l’heure ce qui correspond au travail d’une quarantaine d’esclaves.

C’est seulement au XIIIème siècle que l’énergie éolienne se développe tandis que l’énergie hydraulique, plus puissante, trouve de nouvelles applications industrielles. La machine à vapeur, le charbon puis le pétrole viendront ensuite la remplacer.

Le moulin à eau

La technique du moulin à eau, connue en Europe depuis l’antiquité, est déjà décrite dans le traité d’architecture de Vitruve (vers 20 av JC). Cependant il y en a peu en France jusqu’au Xème siècle. Le nombre de moulins augmente alors rapidement, notamment avec la disparition de l’esclavage, l’augmentation des rendements céréaliers, et l’adoption de seigle et de froment qui s’adaptent mieux à la mouture que l’épeautre.

Au Moyen Age, la plupart des moulins à eau appartiennent aux seigneurs ou aux monastères qui disposent juridiquement des cours d’eau et ont les moyens de les faire construire et entretenir. Ils usent de leur droit de ban (pouvoir sur l’ensemble de la seigneurie) pour instaurer le monopole du moulin banal : tout le blé récolté dans un certain périmètre du moulin, doit y être amené et moulu contre redevance (dite banalité) partagée entre le seigneur et le meunier.

En France, le « droit de moulinage », qui correspond initialement au droit (payable ou achetable au seigneur) de faire tourner des meules à partir d’une prise d’eau, est le seul droit féodal resté en usage après la Révolution française. Il permet aux moulins qui existaient avant 1789 d’utiliser la force motrice de l’eau pour produire de l’énergie, et s’est étendu abusivement au droit de capter la force motrice pour une installation quelconque.

Les moulins restent inchangés durant le Haut Moyen Age. C’est grâce aux abbayes cisterciennes qu’ils se développent et se perfectionnent ensuite. En effet, les règles monastiques demandent aux moines d’être autonomes pour leur entretien, et de consacrer la plus grande part de leur temps à la prière, à l’étude, et à la méditation.

« S’il est possible le monastère sera construit de telle façon que tout le nécessaire, à savoir l’eau, le moulin, le jardin, soit à l’intérieur du monastère et que s’y exercent les différents métiers, pour que les moines ne soient pas forcés de se répandre à l’extérieur, ce qui ne convient nullement à leur âme. » (règle 66 de Saint-Benoît)

Les moines sont donc très demandeurs de solutions techniques qui peuvent les libérer de leurs tâches manuelles. C’est bien le cas des moulins. Les abbayes en utilisent donc de très nombreux, pour moudre les grains, fouler des draps, tanner les peaux… Ils les adaptent ensuite pour de nouvelles utilisations : au XIIème siècle, des moulins-forges, au XIIIème, des scieries et des moulins à papier, à la fin du XIVème, des souffleries…

Installer un moulin au bord d’une rivière, avec sa roue directement dans le courant serait tentant, mais guère prudent. Le courant serait trop puissant à certaines époques, trop faible à d’autres. La roue serait vite arrachée, et le moulin régulièrement inondé.

Une partie de l’eau est donc captée dans un bief (un canal) et détournée vers le moulin situé en retrait sur la berge. Une vanne permet ainsi de contrôler le débit de l’abée (l’ouverture par laquelle l’eau du bief tombe sur la roue) et d’obtenir une hauteur de chute suffisante pour faire tourner la roue.

Certains moulins utilisent une roue horizontale, dite « à augets ». Ainsi la roue et la meule sont reliées par un même axe vertical. Mais dans la majorité des cas la roue est verticale (donc à axe horizontal).

– L’eau peut être dirigée au-dessus de la roue, et c’est la chute de l’eau qui lui transmet son énergie. L’usage de roues à godets permet alors un rendement supérieur.

– Ou bien, le courant de l’eau peut entraîner la roue à aubes par sa partie inférieure. Le moulin est alors dit « moulin au fil de l’eau ».

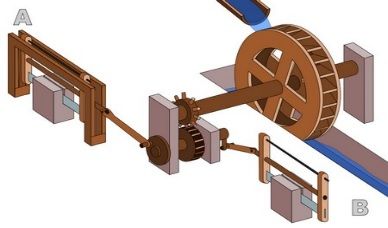

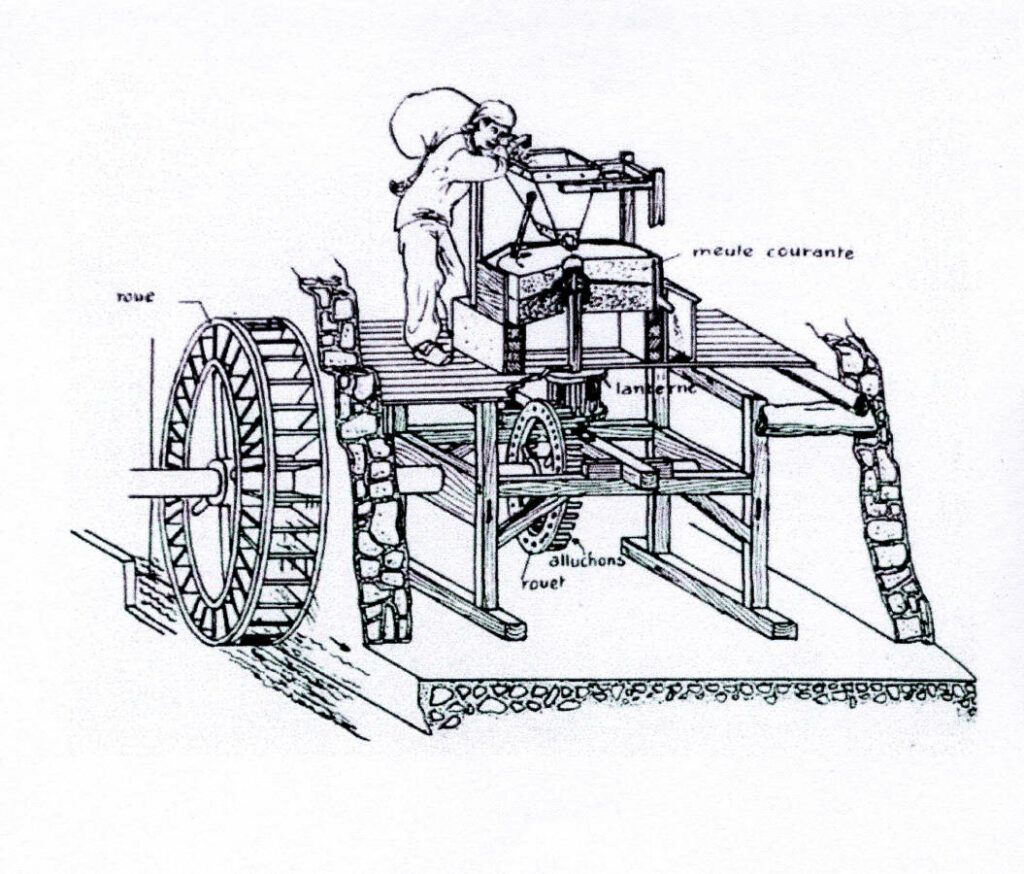

Pour que l’axe horizontal de la roue puisse transmettre son énergie à l’axe vertical de la meule, il a fallu inventer un engrenage en bois. Une roue verticale (le rouet), est hérissée de pointes de bois (alluchons). En tournant, ces pointes vont entraîner des cylindres (tourteaux) insérés à intervalles réguliers en couronne entre deux plateaux circulaires, qui forment la lanterne. Et celle-ci étant fixée sur l’axe vertical de la meule, elle l’entraîne en un mouvement démultiplié.

Une image valant mieux qu’une description, je vous invite à regarder celles-ci.

Le grain est versé au centre de la meule, et il est écrasé. La mouture (farine et son) est expulsée vers l’extérieur par la force centrifuge. Elle est ensuite tamisée pour en extraire la fleur de farine.

Lorsque l’alimentation en eau n’est pas suffisante, le niveau d’eau peut être maintenu à une hauteur suffisante en amont du moulin par un barrage ou un seuil muni d’un déversoir. Dans certaines installations, l’eau nécessaire au fonctionnement est amenée par une conduite dans une cuve attenante au moulin pour stocker cette eau trop rare. Il s’agit alors de moulins de taille plus modeste, dits « à retenue ».

Cependant, en dépit de toutes les améliorations apportées à cette organisation hydraulique afin de réguler le débit en eau, les moulins pouvaient rester bloqués en époque de sécheresse, ou l’hiver, par temps de gel. Or, les dérèglements climatiques étaient déjà nombreux, bien avant que l’homme n’y ajoute sa part de responsabilité.

Cependant, en dépit de toutes les améliorations apportées à cette organisation hydraulique afin de réguler le débit en eau, les moulins pouvaient rester bloqués en époque de sécheresse, ou l’hiver, par temps de gel. Or, les dérèglements climatiques étaient déjà nombreux, bien avant que l’homme n’y ajoute sa part de responsabilité.

Le moulin à vent

Son origine est orientale, mais son introduction en France est mal connue. Peut-être à la suite des croisades ? Les premiers sont construits en Normandie, et c’est au XIIIème siècle qu’ils se répandent vraiment.

On s’attendrait à trouver les premiers moulins à vent dans les régions sèches. Ce n’est pas le cas : ils répondent à l’accroissement démographique de cette période, au moment où l’équipement des rivières atteint parfois le surpeuplement. C’est dans les zones les plus riches que le besoin en énergie explose, et les meilleurs moulins à eau y sont bientôt mobilisés pour l’industrie naissante.

Facile à installer, en campagne comme en ville, le moulin à vent vient alors compléter le moulin à eau, avec une vocation exclusivement alimentaire, et les exemples sont nombreux, où un moulin à vent est construit à proximité immédiate d’un moulin à eau.

Les emplacements propices ne manquent pas, y compris en ville où la hauteur des constructions de l’époque fait rarement obstacle au vent. Il faut seulement ménager une aire circulaire dont le rayon permet au meunier de manœuvrer la queue de son moulin.

On voit d’ailleurs qu’aujourd’hui seul le souci de protéger nos paysages freine l’ardeur des partisans des éoliennes.

Mais le vent n’obéit qu’à Eole. A défaut de pouvoir le ralentir, il faut pouvoir freiner la vitesse de rotation des ailes du moulin, en diminuant leur surface portante, voire même de les arrêter en débrayant l’axe de la meule. Et à défaut de pouvoir canaliser le vent il faut pouvoir orienter les ailes.

Le fonctionnement d’un moulin est donc proche de celui d’un bateau et sa construction met à l’épreuve le talent des amoulageurs (j’aime ce mot que je viens de découvrir !) dont c’est la spécialité.

Le fonctionnement d’un moulin est donc proche de celui d’un bateau et sa construction met à l’épreuve le talent des amoulageurs (j’aime ce mot que je viens de découvrir !) dont c’est la spécialité.

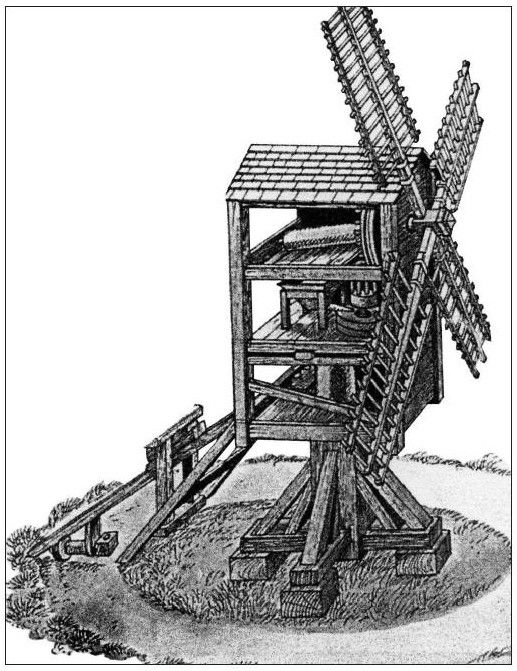

Le premier moulin, en bois, était formé d’une tour de deux ou trois étages, qui pouvait tourner sur un pivot fixe (le bourdon). La queue du moulin (son gouvernail) repose à l’arrêt sur deux pièces de bois en X (la chèvre). Quand la queue est déchevrée, le meunier la pousse de toutes ses forces pour mettre le moulin face au vent. Un âne peut l’aider dans cette tâche éreintante. Plus tard, comme sur les bateaux, un cabestan facilitera la manoeuvre.

Les ailes (que Don Quichotte a prises pour les bras d’un géant) sont constituées de surfaces entoilées montées sur des bras de forme rectangulaire (vergues) que le meunier habille ou déshabille selon la force du vent.

Quant au mécanisme intérieur, avec rouet et lanterne, il diffère peu de celui que nous avons vu pour les moulins à eau.

Pourquoi le moulin à vent ne s’est il imposé que lentement ? Peut-être par crainte de la concurrence que la nouvelle machine pouvait faire aux moulins anciens ? Le risque d’incendie de ces tours de bois sans cesse menacées par la foudre ? Manquait-on dans les campagnes des amoulageurs nécessaires pour des réparations urgentes ? Si les droits d’un seigneur, comme Renault d’Angennes ne pouvaient se contester sur l’eau coulant sur ses terres, craignait-on que la banalité du moulin à vent ne soit contestée au motif que l’air n’appartient qu’à Dieu ? (de fait il y eu, pour cette raison, bien des procès entre seigneurs et propriétaires d’un moulin).

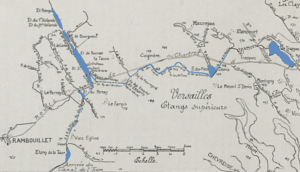

Cependant le moulin à vent finit par se développer, même si, en pays d’Yveline, le moulin à eau garda toujours son importance, en raison de la géographie et de l’hydrographie de notre région.

Cependant le moulin à vent finit par se développer, même si, en pays d’Yveline, le moulin à eau garda toujours son importance, en raison de la géographie et de l’hydrographie de notre région.

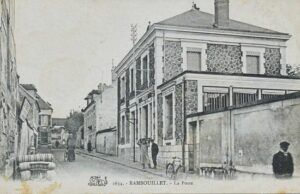

Les moulins à pivot furent plus tard remplacés par des moulins en pierre, dont seule la toiture conique porteuse des ailes était solidaire de l’axe de rotation, et changeait de sens au gré du vent, en tournant comme une girouette sur la sablière qui repose sur les murs. C’est le cas du « vieux moulin » de Rambouillet, détruit aujourd’hui, mais dont nous possédons une carte postale.

Pourquoi ne reste-t-il quasiment pas de moulins à vent hors d’usage dans notre pays ? Comme souvent, on trouve à leur démolition, outre des raisons économiques sérieuses, un motif … fiscal !

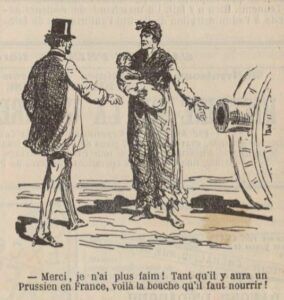

L’Administration de la IIIème république considérait que tout moulin possédant encore ses ailes, devait être taxé, même s’il ne fonctionnait plus, et le meunier, imposé même s’il était au chômage. Certes, en 1930, le ministre H. Chéron fit voter une exonération pour le moulin à vent non démuni de ses ailes, à condition qu’il devienne « à usage agricole » ( stockage de matériel ) ou « bâtiment rural ». Mais le flou de sa loi, et le zèle de certains agents du fisc, poussèrent nombre de propriétaires à une démolition complète. En quelques années les ailes disparurent de nos paysages.

Curieusement, celles des éoliennes ne me consolent pas de cette disparition.

Christian Rouet

Juillet 2025

Merci pour vos articles toujours fort bien documentés.

Eric Hardin

SQY