Le temple protestant de Rambouillet

Le petit temple de la rue Clémenceau de Rambouillet a accueilli la communauté protestante de 1928 à 1986. Nous l’évoquons aujourd’hui, après un bref rappel des guerres entre protestants et catholiques qui ont divisé les Français durant si longtemps.

Le petit temple de la rue Clémenceau de Rambouillet a accueilli la communauté protestante de 1928 à 1986. Nous l’évoquons aujourd’hui, après un bref rappel des guerres entre protestants et catholiques qui ont divisé les Français durant si longtemps.

Catholiques et protestants

Dès ses débuts, la chrétienté est marquée par une grande diversité doctrinale et rituelle. De très nombreuses controverses religieuses naissent d’interprétations différentes des textes saints. Les théologiens réunis en concile s’opposent sur le sens d’une expression dont les origines sont discutées, et les traductions souvent imparfaites. Une majorité finit par imposer son interprétation et, devant le risque de voir les minorités se séparer de l’Eglise, la papauté réagit avec force pour les condamner au nom de son infaillibilité.

La noblesse est toujours prête à affirmer ses droits coutumiers et à contester le pouvoir royal. Des nobles, parmi les plus puissants du royaume, prennent parti et la querelle théologique devient vite querelle politique, voire guerre civile.

Par exemple, en 1204 quand les croisés, partis libérer les lieux saints de Palestine, mettent à sac Constantinople, on peut douter qu’ils le font pour une motivation religieuse !

Ou encore, en 1208, quand le pape Innocent III lance une croisade contre les Cathares, il s’agit, certes, de mettre fin à une hérésie condamnée depuis deux siècles par l’Eglise, mais aussi et surtout de s’emparer du riche comté de Toulouse. C’est là une proie tentante, et moins périlleuse à conquérir que la Terre-Sainte. On sait la part que prend dans cette croisade le plus grand seigneur du pays d’Yveline, le comte Simon de Montfort.

En 1520 Luther est excommunié. Scandalisé par les dérèglements de l’Eglise, et notamment par le commerce des indulgences (payer l’Eglise pour obtenir la rémission de ses péchés), il a commencé par la critiquer, pour finir par en rejeter totalement l’autorité. Pour lui, la religion est une affaire personnelle et elle ne doit pas être dictée par un autorité humaine. Le croyant doit pouvoir se référer directement à la Bible (qu’il faut donc traduire en langue vernaculaire et diffuser largement) sans se voir imposer l’interprétation d’une autorité autoproclamée « infaillible ». Luther prône la suppression des sacrements non « évangéliques » (seuls sont conservés le baptême et l’eucharistie ). Il rejette la vénération de la Vierge et celle des Saints. Les protestants peuvent se grouper en communautés religieuses, et se doter d’un pasteur qui peut les assister, mais seulement s’ils le souhaitent, et en le choisissant eux-mêmes.

En 1520 Luther est excommunié. Scandalisé par les dérèglements de l’Eglise, et notamment par le commerce des indulgences (payer l’Eglise pour obtenir la rémission de ses péchés), il a commencé par la critiquer, pour finir par en rejeter totalement l’autorité. Pour lui, la religion est une affaire personnelle et elle ne doit pas être dictée par un autorité humaine. Le croyant doit pouvoir se référer directement à la Bible (qu’il faut donc traduire en langue vernaculaire et diffuser largement) sans se voir imposer l’interprétation d’une autorité autoproclamée « infaillible ». Luther prône la suppression des sacrements non « évangéliques » (seuls sont conservés le baptême et l’eucharistie ). Il rejette la vénération de la Vierge et celle des Saints. Les protestants peuvent se grouper en communautés religieuses, et se doter d’un pasteur qui peut les assister, mais seulement s’ils le souhaitent, et en le choisissant eux-mêmes.

Les idées que Luther répand en Allemagne sont reprises par Calvin qui les répand en France et en Suisse, avec quelques variantes.

Séduits par le calvinisme, de nombreux chrétiens se détournent alors de l’Eglise catholique. « Depuis les années 1470-1480, les esprits étaient en effet marqués par une angoisse de la fin des temps, que le calvinisme permettait de dissiper, dans la mesure où ses fidèles avaient la certitude d’être des élus chargés de ramener le royaume à l’ordre voulu par le Christ avant que la papauté ne le corrompe. »(Denis Crouzet, le Figaro Histoire). En réaction, le militantisme catholique se radicalise et prône la nécessité de la violence face à une désunion religieuse qui risque d’attirer sur le royaume la colère de Dieu.

– Révérende mère, quand je serai plus grande je veux être prostituée.

– Comment, petite malheureuse ? Tu veux donc être damnée ? Tu ne sais pas ce que tu dis !

– Si ! Je veux devenir prostituée !

– Ah, tu m’as fait peur ! J’avais entendu : protestante !

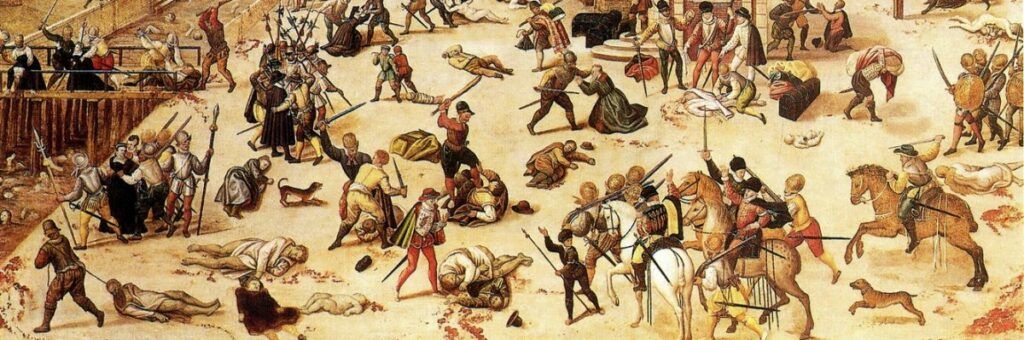

De 1562 à 1598 catholiques et huguenots se massacrent sans retenue, au nom de Dieu. Huit guerres successives sont suivies de paix fragiles, et de traités vite dénoncés. C’est finalement par l’édit de Nantes qu’Henri IV ramène en 1598 une paix durable dans le royaume. Ancien protestant, il fait de la France un pays catholique dans lequel le protestantisme est toléré, mais reste défavorisé.

Toutes ces luttes fratricides sont alimentées par les ambitions personnelles des nobles qui profitent de la régence de Catherine de Médicis et de la jeunesse du roi. Mais aussi par les interventions étrangères : l’Espagne est profondément catholique, les princes allemands sont protestants, l’Angleterre est devenue anglicane depuis qu’Henri VIII s’est proclamé chef de l’Eglise en lieu et place du pape. Tous nos voisins interviennent en France, de façon plus ou moins directe, parfois pour soutenir le pouvoir royal, et le plus souvent pour l’affaiblir.

A son tour Louis XIII doit faire face à un mouvement de révolte protestante qui touche l’ouest et le midi. Par la grâce d’Alés le roi, vainqueur, pardonne aux révoltés et confirme les libertés religieuses qui leur étaient garanties par l’édit de Nantes. Mais toutes les fortifications protestantes sont démantelées et les assemblées politiques huguenotes sont désormais interdites.

En 1685 Louis XIV, notamment pour se concilier les bonnes grâces du pape Innocent XI, révoque l’édit de Nantes et les protestants doivent se convertir ou s’exiler. Dans les Cévennes « les Camisards » se révoltent et résistent jusqu’en 1715.

En 1787, le roi Louis XVI par l’édit de Versailles accorde un état civil aux protestants. Cependant, il faut attendre 1789 et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pour que les protestants soient pleinement réintégrés dans leurs droits civiques au sein du royaume de France.

À la fin du XVIIIème siècle, on compte entre 500 000 et 650 000 réformés dans le royaume, guidés par quelque 150 pasteurs.

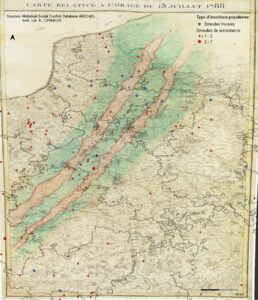

Le pays d’Yveline

Proche géographiquement et politiquement du pouvoir royal, l’Yveline résiste aux idées de la Réforme. Cependant des communautés protestantes parviennent à s’implanter dans la seconde moitié du XVIème siècle dans le sud Yveline, comme à Dourdan, Houdan, Gallardon, Ablis et Hermeray…

Une petite anecdote locale : Henri IV passe à Montfort-l’Amaury lorsqu’il s’évade de la cour d’Henri III, en profitant d’une partie de chasse. On raconte qu’une vieille femme a failli le tuer. « Le Roy de Navarre fit une petite respeuë en un village prés de Montfort l’Amorré, où, lui étant arrivé de faire ses affaires (i.e. « faire ses besoins ») dans une mait (i.e. « une huche »), une vieille qui l’y surprit lui fendoit la teste par derriere d’un coup de serpe, sans Aubigné qui dit à son Maistre pour le faire rire: « Si vous eussiez eu ceste honorable fin, je vous eusse donné un tombeau en stile de Sainct Innocent (i.e. « rédigé une épitaphe comme au cimetière Saint-Innocent »); c’estoit :

Cy gist un Roy par grand merveille

Qui mourut, comme Dieu permet,

D’un coup de serpe, et d’une vieille

Comme il chiait dans une met.

Soit ! Cette histoire n’apporte rien à notre sujet, mais je la trouve amusante !

En 1591, Henri IV revient à Montfort à la tête de son armée : l’emplacement de son camp est rappelé par une borne. Il y prépare déjà son adjuration, condition nécessaire pour être accepté par les catholiques : Paris ne vaut-il pas une messe ?

En 1820, « l’état nominatif des protestants résidants dans le département de Seine-et-Oise » ne recense que 116 protestants dans l’arrondissement de Versailles et seulement 12 dans celui de Rambouillet.

En 1829, lorsqu’une pétition est adressée au ministre de l’intérieur pour que la communauté protestante de Versailles soit dotée d’un pasteur salarié, les protestants de Rambouillet qui la signent ne sont que 10. En 1834 une seconde pétition obtient satisfaction, et Versailles devient paroisse sectionnaire de Paris.

En 1852 Versailles devient paroisse officielle. En 1855 elle s’étend sur les arrondissements de Versailles, Marly-le-Roi, Sèvres et Palaiseau, et sur les cantons de Corbeil, Etampes et Rambouillet.

Rambouillet

En 1884 la paroisse de Versailles comprend sept temples, dont quatre dans des locaux qui appartiennent à des particuliers. Un lieu de culte est signalé à Rambouillet. Le culte semble se dérouler alors dans une maison de la rue du Hazard (rue Maurice Dechy) qui appartient à l’industriel Montandon. Cette famille est originaire de Neuchâtel et plusieurs de ses membres ont été pasteurs. Lorsque l’usine de ressorts des frères Montandon quitte la rue du Hasard pour prendre des locaux plus vastes dans le boulevard Voirin, c’est sans doute un des anciens ateliers qui est mis à la disposition de la communauté protestante.

En 1919, après des années d’interruption dues à la guerre, la communauté de Rambouillet se réorganise. Elle compte toujours une douzaine de familles qui se réunissent alors dans la salle de l’ancien café du Palais, mitoyen du Tribunal de Rambouillet, puis dans une salle de l’ancien cercle militaire attenante à la place d’Armes (place de la Libération). Les renseignements qui suivent sont tirés d’un article de Yves Hivert-Messeca (bulletin SHARY octobre 2004).

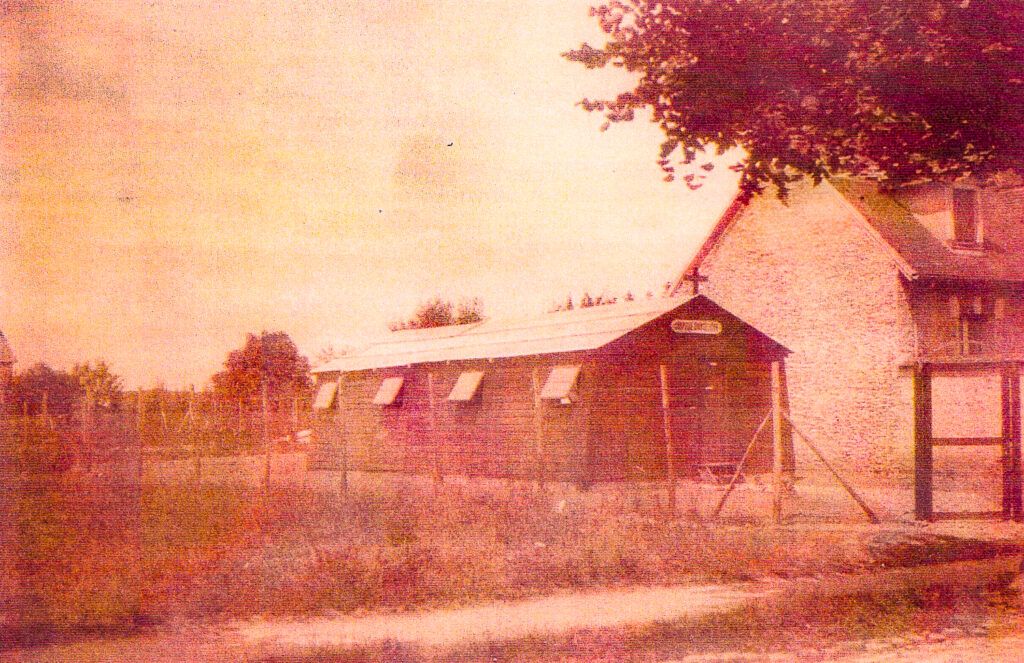

En 1920 la communauté s’est renforcée, et elle procède à l’achat d’un terrain au 19 rue de Grenonvilliers (angle des rues Ferdinand-Dreyfus et Foch) et prend en location le terrain voisin. Faute de moyens elle y installe deux bâtiments préfabriqués qui sont réunis pour offrir une salle de 10,5m par 5m. La baraque, ainsi que la nomment les Rambolitains, est inaugurée le 24 juillet 1921.

Le terrain de la baraque ne permet pas d’agrandissement, ni la construction du bâtiment en dur, dont les protestants de Rambouillet souhaitent disposer.

C’est finalement un terrain de 108 m2 qui est acheté le 9 janvier 1928, en haut de la rue des Petits-Champs (rue Clémenceau) et la construction d’un temple est engagée aussitôt. La liste des donateurs ainsi que celle des entreprises qui l’ont réalisée est enfouie dans les fondations du bâtiment, mais elle sera détruite à l’occasion de travaux ultérieurs.

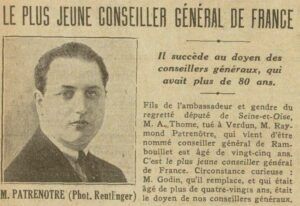

Le temple est inauguré le 22 juillet 1928. Il s’agit d’une pièce de 37m2 qui contient 42 places assises, complétées par une rangée de bancs le long des murs. Sur le fronton extérieur, l’entreprise Vatinet, sise au 47 de la rue Nationale à Rambouillet, exécute l’inscription Que ton règne vienne / St Luc Xl. 2. en « lettres imitation gravure, façon décor chêné, soigné et reglacé» (détails dus à Gérard Clerc). La communauté paroissiale comprend maintenant une trentaine de familles, dont quelques donateurs fortunés comme les Courvoisier ou les Vernes.

En 1986 le temple de la rue Clemenceau est devenu trop petit. Il sert aux réunions des mouvements de jeunesse, puis il est acquis par la municipalité de Rambouillet en l’an 2000, et confié dès lors à la Maison des Jeunes et de la Culture. La communauté protestante s’installe à l’arrière de l’immeuble du 49 rue Gambetta. C’est, depuis 2012, le siège de l’Eglise Protestante Unie de France, EPUdF, créée par le regroupement de l’Église réformée de France (ERF) et de l’Église évangélique luthérienne de France (EELF).

Christian Rouet

juillet 2025

PS : Cette église ne doit pas être confondue avec l’Eglise Protestante Evangélique de Rambouillet, aujourd’hui au 7 rue Pierre Métairie.