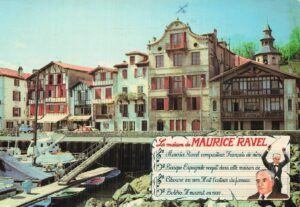

La maison de Ravel

Existe-t-il beaucoup de musiques reconnaissables à la première mesure et que nous pouvons attribuer à son auteur sans risque d’erreur ? Le Boléro en est une, c’est incontestable. Maurice Ravel, au sommet de son art et de sa renommée a éprouvé le besoin de disposer d’un havre de paix où cultiver sa solitude. Il l’a trouvé à Montfort-l’Amaury.

Aujourd’hui nous le rencontrons au Belvédère : la très petite maison d’un très grand musicien.

Maurice Ravel

Résumer la vie d’un grand artiste est pour moi un exercice impossible : comment isoler les renseignements qui pourraient expliquer son génie ? Comment choisir les œuvres à citer, en évitant un catalogue complet ? Je vais donc me contenter ici d’un résumé de ses nombreuses biographies.

Maurice Ravel naît le 7 mars 1875 à Ciboure, près de Saint-Jean-de-Luz, dans les Basses-Pyrénées, trois ans avant son frère Edouard. Leur père, d’ascendance suisse et savoyarde est un ingénieur, et leur mère, femme au foyer après avoir été modiste, est originaire de Ciboure.

En juin 1875 la famille vient s’installer à Paris.

Maurice apprend le piano dès l’âge de six ans. En 1889, il entre au Conservatoire de Paris et compose ses premières œuvres en 1893. Il a alors 18 ans.

En 1897 il devient l’élève de Gabriel Fauré. De 1900 à 1905 il échoue cinq fois au Prix de Rome, car le jury le trouve trop avant-gardiste. Cependant il produit beaucoup dont en 1908 la Rapsodie espagnole, Ma mère l’Oye et Gaspard de la nuit. Et entre 1909 et 1912 : Daphnis et Chloé…

De nombreux critiques louent son talent et le comparent (en l’opposant souvent) à Debussy. Il commence à être connu du public, en France et même outre-manche.

A la déclaration de guerre, Maurice est réformé en raison de sa constitution trop faible (1m61, 48kg). Il parvient cependant à rejoindre Verdun en mars 1916 comme conducteur de camion militaire. Il est démobilisé en mars 1917 pour raisons de santé (une dysenterie suivie d’une péritonite) . Profondément abattu par les horreurs de la guerre, par sa maladie, et par le décès de sa mère (janvier 1917: il l’apprend sur le front), il compose beaucoup moins, mais son succès ne cesse de s’affirmer. Après la mort de Debussy en 1918 il est reconnu comme le plus grand compositeur français vivant et participe régulièrement à des tournées de concert en France et à l’étranger.

En 1920 la Valse connaît un immense succès, et sera adaptée en 1929 pour le théâtre. En 1925 il compose l’Enfant et les sortilèges sur un livret de Colette.

De janvier à avril 1928 il triomphe aux Etats-Unis et au Canada, où il se produit comme pianiste, dirige des orchestres et fait des conférences sur la musique moderne. Il y fréquente les clubs de jazz : une musique qu’il apprécie particulièrement.

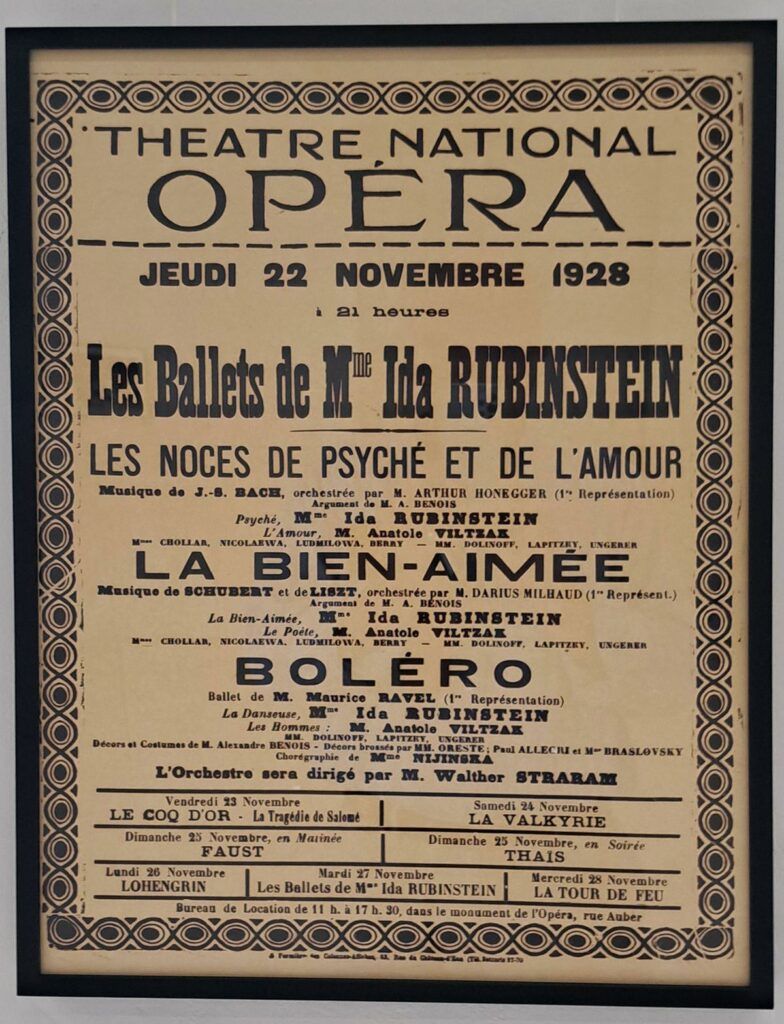

De retour en France il compose le Boléro. Présentée au public le 22 novembre 1928, son œuvre connaitra un succès planétaire.

De 1929 à 1931 il compose ses dernières grandes œuvres : le Concerto pour la main gauche et le Concerto en sol.

Dès 1933, il présente les signes d’une maladie cérébrale incurable. Des troubles de l’écriture, de la motricité et du langage lui interdisent progressivement toute activité musicale. Après une dernière tournée laborieuse en Espagne, en 1935, il se retire définitivement dans sa maison de Montfort-l’Amaury. Le 19 décembre 1937, il décède dans une clinique de Paris, à la suite d’une opération chirurgicale du cerveau.

Le 30 décembre, il est enterré au cimetière de Levallois-Perret.

Ravel ne s’est jamais marié, et on ne lui a connu aucune liaison masculine ou féminine. Il a toujours vécu seul, gardant toute sa vie d’étroites relations avec Edouard, son frère cadet.

Le Boléro

C’est assurément l’œuvre la plus connue de Ravel.

Notons que Ravel a toujours écrit Bolero, avec la graphie espagnole. Dès sa création l’œuvre a pourtant été orthographiée avec ou sans accent. Aujourd’hui tous les organismes « autorisés » (Académie française, notice d’autorité de la BNF etc…) ont retenu la seule graphie française. N’est-il pas curieux cependant qu’un auteur n’ait pas le droit de décider lui-même de la graphie de son œuvre ?

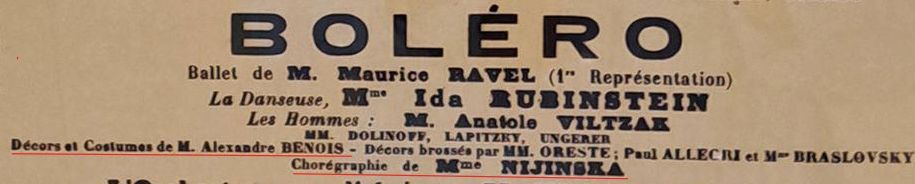

En 1927, son amie et mécène Ida Rubinstein, ancienne égérie des Ballets russes de Diaghilev, commande à Maurice Ravel un « ballet de caractère espagnol ». Ce sera le Boléro, un ballet écrit sur le rythme d’un boléro, danse traditionnelle andalouse. « C’est une danse d’un mouvement très modéré et constamment uniforme, tant par la mélodie que par l’harmonie et le rythme, ce dernier marqué sans cesse par le tambour. Le seul élément de diversité y est apporté par le crescendo orchestral. » (Ravel)

En 1927, son amie et mécène Ida Rubinstein, ancienne égérie des Ballets russes de Diaghilev, commande à Maurice Ravel un « ballet de caractère espagnol ». Ce sera le Boléro, un ballet écrit sur le rythme d’un boléro, danse traditionnelle andalouse. « C’est une danse d’un mouvement très modéré et constamment uniforme, tant par la mélodie que par l’harmonie et le rythme, ce dernier marqué sans cesse par le tambour. Le seul élément de diversité y est apporté par le crescendo orchestral. » (Ravel)

Joué pour la première fois en novembre 1928 l’oeuvre surprend et enthousiasme le public comme les critiques.

La structure de l’œuvre, écrite pour orchestre symphonique, est décrite ainsi : « D’un seul mouvement, long de 340 mesures, le Boléro est divisé par Ravel en dix-huit sections numérotées de [1] à [18] qui correspondent à autant de séquences analogues. Le matériau, fort réduit, consiste en une unique cellule rythmique de deux mesures, constamment répétée, sur laquelle viennent se greffer, de façon séquentielle, deux mélodies de seize mesures chacune, elles-mêmes répétées selon un schéma précis. » (Wikipedia)

Son tempo a été adapté à maintes reprises. Il faisait 14 minutes lors de sa création en 1928.

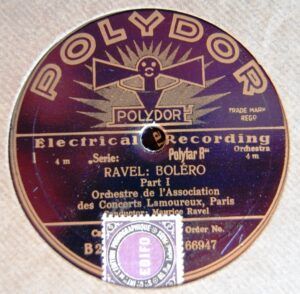

Le 14 novembre 1929 la version de concert du Boléro fut créée par le New-York Philharmonic au Carnegie-Hall de New-York sous la direction d’Arturo Toscanini et elle eut immédiatement un succès immense. Le 11 janvier 1930, Ravel dirigea lui-même l’orchestration de sa première audition en France, salle Gaveau. Il supervisa l’enregistrement d’un disque 78 tours chez Polydor, qui fut diffusé dans le monde entier.

Et pour ceux qui apprécient l’humour belge, je signale leur « Beau vélo de ravel » (ravel comme acronyme de réseau autonome des voies lentes) qui gère 1500 km de voies cyclables et diffuse depuis 25 ans une émission tout à fait sérieuse consacrée au tourisme cycliste.

Je ne sais pas si Ravel aurait apprécié !

Le Belvédère

En 1920 Ravel souhaite quitter Paris. « Je vais vous prier de vous enquérir d’une bicoque à 30 km au moins de Paris » écrit-il à une de ses amies. Celle-ci lui trouve une maison à Montfort-l’Amaury qui répond à ses voeux. Sur le flanc du coteau, au pied des ruines du château, au bord de la rue, la maison offre une vue dégagée sur la vallée, avec un beau panorama sur la ville. Elle justifiait ainsi son nom de « Belvédère ».

C’est une maison fort modeste. Petite –mais Ravel est lui-même petit ! Et… même pas jolie ! « C’est une petite maison, une sorte de petit pavillon, même pas une villa… de l’extérieur, elle se présente un peu comme une tranche de camembert mal taillée. » nous dit son ami Manuel Rosenthal !

Ravel aménage la maison, la transforme, la modernise : elle reçoit un téléphone mural, une glacière, un chauffage en fonte… Dans les petites pièces en enfilade il expose ses collections d’objets insolites, porcelaines asiatiques, jouets mécaniques, horloges et crée même une petite pièce secrète, derrière une vitrine pour les accueillir. Ses collections font dire au poète Léon-Paul Fargue : c’est un «jouet à surprise…, une maison meublée et compartimentée comme une cabine de bateau, comme un nécessaire à ouvrage, pourvue d’objets précieux pareils à ceux d’une trousse ».

Ravel dessine lui-même les plans de son jardin, avec des escaliers et des allées pavées. Il en fait un jardin japonais avec un potager aujourd’hui disparu.

Au Belvédère Ravel reçoit souvent ses amis parisiens. Mais surtout il y trouve la paix dans la solitude. Il y vit seul, avec sa gouvernante d’origine bretonne, Marie Reveleau, qui reste 14 années à son service, et l’assiste jusqu’à son décès en 1937.

Après le décès de Ravel, elle gardera la maison pour le compte d’Edouard Ravel, héritier de son frère. Lorsqu’elle décède en 1952, la maison est confiée en gardiennage à Céleste Albaret, ancienne gouvernante de Marcel Proust, et à sa sœur Marie Gineste.

Édouard Ravel meurt le 18 juillet 1958, et lègue le Belvédère à la Réunion des musées nationaux. Il faut cependant attendre novembre 1971 pour la concrétisation du legs puis la signature d’un bail emphytéotique d’une durée de 99 ans au bénéfice de la Ville de Montfort-l’Amaury. Des travaux sont alors entrepris, et le 18 mai 1973 la maison peut ouvrir comme musée Maurice Ravel. Le Belvédère est inscrit au titre des Monuments historiques en 1994 et bénéficie du label Musée de France depuis 2003. Un classement plus récent inclut maintenant le jardin.

Le musée se visite aujourd’hui, en visites payantes organisées.

Un souvenir personnel : un jour que nous faisions visiter le Belvédère à une concertiste japonaise, la guide lui avait proposé de jouer sur le piano à queue de Ravel. Rose d’émotion elle avait accepté et avait joué avec talent un morceau. La guide l’avait félicitée, mais lui avait fait remarquer que ce morceau était de Debussy et non de Ravel. La jeune-femme avait eu cette réponse : « Je n’avais pas le droit de jouer du Ravel sur la piano de Ravel ! » J’aime les Japonais quand ils témoignent ainsi d’un sens du respect que nous n’avons pas en France.

Une histoire de gros sous

A la mort du compositeur c’est son frère Edouard qui hérite de ses biens : de sa maison de Montfort et surtout de ses droits d’auteur. Ceux-ci, depuis la loi Lang de 1985 assurent des revenus à un auteur puis à ses ayants droits, soixante-dix ans après son décès.

Or entre 2000 et 2010 le Boléro à lui seul générait encore plus de 240 000€ de revenus par an !

Notons, au passage, qu’une œuvre artistique ne tombe dans le domaine public que 70 ans après le décès de son auteur, (avec une rallonge de 8 ans et 120 jours pour les œuvres créées avant la seconde guerre mondiale ! ) tandis qu’une invention technique n’est protégée que 20 ans après le dépôt de son brevet. L’art et la science ne sont décidemment pas reconnus de la même façon !

Edouard hérite donc mais il n’a pas d’enfants. Il envisage tout d’abord de céder 80 % des droits d’auteurs de son frère à la Ville de Paris pour que soit créé un « prix Nobel de la musique », mais il est victime en 1954 d’un accident de voiture, et par la suite, il modifie son testament pour faire de Jeanne Taverne, l’infirmière qui l’assiste, sa légataire universelle.

Lorsqu’il disparait en 1960, deux cousins d’Edouard Ravel font à Jeanne Taverne un procès en captation d’héritage qui dure neuf années. Ils sont finalement déboutés et les droits de Jeanne sont confirmés.

L’héritage de Ravel est alors évalué à 36 millions de francs, sans tenir compte des droits d’auteur à venir jusqu’en 2016.

En 1964 Jeanne Taverne meurt à son tour, et Alexandre, son mari, hérite d’elle. Aidé par un avocat, ancien directeur de la Sacem, il attaque alors les Editions Durand, à qui Ravel avait cédé une partie de ses droits. En 1971, les Editions Durant acceptent d’abandonner leurs droits, et ceux-ci, joints à ceux que détient Alexandre Taverne, sont transférés à une société ARIMA, créée dans un paradis fiscal des Nouvelles-Hébrides.

En 1973 Alexandre Taverne décède et sa seconde épouse, Georgette Lerga hérite de son conjoint. Elle a une fille, Evelyne, née d’un premier mariage, et en 2012, celle-ci hérite donc de sa mère, à son décès.

En 2016 le Boléro tombe dans le domaine public.

Cependant, en 2018, les six héritiers d’Alexandre Benois, l’artiste qui a réalisé les décors et les costumes du Boléro, demandent à la Sacem de lui reconnaître la qualité de co-auteur de l’œuvre. Or, dans le cas d’une œuvre collective, le délai de 70 ans ne court qu’à partir du décès du dernier des co-auteurs. S’ils obtiennent satisfaction, Benois n’étant décédé qu’en 1960, le Boléro ne tomberait dans le domaine public qu’en 2039 ! La succession Ravel appuie naturellement cette demande, et engage une seconde procédure parallèle pour que cette qualité de co-auteur soit également reconnue à la chorégraphe Bronislava Nijinska qui a créé les ballets du Boléro.

Et cette fois, le Boléro ne tomberait dans le domaine public qu’en 2051…

Le seul héritier de Nijinska refuse d’engager cette procédure contre la Sacem… mais il est contraint de s’y associer par une décision de justice rendue contre lui par la succession Ravel !

Le seul héritier de Nijinska refuse d’engager cette procédure contre la Sacem… mais il est contraint de s’y associer par une décision de justice rendue contre lui par la succession Ravel !

Si le Boléro était resté le ballet créé initialement, la Sacem aurait probablement accepté ces revendications, car le rôle de Benois et de Nijinska n’est pas discutable. Mais c’est la version musicale de l’œuvre qui a connu ce succès mondial, et qui a généré ces fabuleux droits d’auteurs.

Le 28 juin 2024 le tribunal de Nanterre a débouté les plaignants, reconnaissant à Maurice Ravel le statut d’unique auteur du Boléro. Cependant un appel a été déposé en janvier 2025… et n’a pas encore été jugé.

Il faudra donc attendre encore pour savoir si le Boléro est bien tombé dans le domaine public.

Je ne sais pas ce que Maurice Ravel aurait pensé de la gestion de sa succession, mais ne trouvez-vous pas qu’il y a dans tous ces rebondissements juridiques quelque chose de la structure musicale du Boléro ? Ici aussi, chaque retour devant les tribunaux est orchestré différemment, s’élargissant, s’enrichissant et participant à l’effet de crescendo par palier, jusqu’à l’effondrement final que sera (pour les uns ou pour les autres) le prochain jugement d’appel.

Christian Rouet

août 2025