Les peintres de Cernay

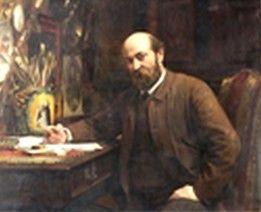

Dans les années 1860 de nombreux artistes peintres viennent poser leur chevalet à Cernay-la-Ville. Le peintre Pelouse s’y installe de 1870 à 1884, et il y invite plusieurs de ses élèves.

La ville cherche à valoriser ce passé artistique. Elle partage avec 44 communes d’Europe le label « Euro Art » (European Federation of Artists’ Colonies), dont font partie, en France, celles de Barbizon et de Moret-sur-Loing, qui restent beaucoup plus connues que Cernay.

Des progrès techniques

L’aquarelle, la gouache ou le pastel permettaient déjà aux artistes de peindre en extérieur. Cependant, ces techniques étaient surtout réservées à des esquisses, et c’est en atelier que le tableau final était ensuite réalisé.

L’aquarelle, la gouache ou le pastel permettaient déjà aux artistes de peindre en extérieur. Cependant, ces techniques étaient surtout réservées à des esquisses, et c’est en atelier que le tableau final était ensuite réalisé.

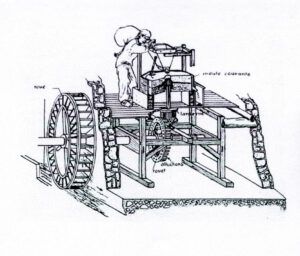

D’où l’importance de la découverte de l’Américain John Rand en 1841 : le tube de peinture métallique hermétique, pour conserver la peinture à l’huile et la transporter en lieu et place des vessies de porc.

En France, la maison Lefranc exploite l’invention de Rand pour créer son tube en étain, avec bouchon à vis. L’artiste peut ainsi préparer ses couleurs à l’avance, les transporter facilement sans qu’elles sèchent, et peindre en plein air sans avoir à broyer ses pigments et préparer ses liants sur place.

Les peintres peuvent donc quitter leur atelier et venir planter leur chevalet en pleine nature.

Les peintres peuvent donc quitter leur atelier et venir planter leur chevalet en pleine nature.

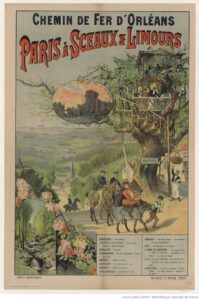

A la même époque, les premières lignes de chemin de fer sont inaugurées à partir de Paris. Il devient alors simple et rapide de quitter la capitale pour une journée ou pour un séjour plus long. La ligne de Fontainebleau est ouverte en 1850, et Barbizon devient facilement accessible depuis Melun.

La ligne de Sceaux, ouverte en 1846 est prolongée en 1867 jusqu’à Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Le paysage

Le mot apparait tardivement dans la langue française :

« PAÏSAGE :

Estenduë de païs que l’on voit d’un seul aspect. Voilà un beau païsage, un riche païsage. agreable païsage. païsage affreux. païsage desert.

Il signifie aussi un tableau qui represente un païsage. Grand païsage. petit païsage. c’est un païsage d’un tel Peintre. il ne travaille qu’en païsage. il fait des païsages. » (1ère édition du dictionnaire de l’Académie française 1694)

Le cartographe, le géologue, le géographe, mais aussi l’historien, le romancier ou le peintre nous font partager leur vision personnelle du paysage.

Longtemps le peintre n’utilise le paysage que comme arrière-plan de ses tableaux. Les scènes bibliques, portraits de cour et scènes historiques sont les seuls sujets qui méritent d’être peints, pour un public de privilégiés.

La nature n’est tolérée qu’idéalisée. C’est le triomphe du jardin à la française dont Versailles est l’aboutissement : tout y est contrôlé, civilisé, et véritablement régenté.

Cependant, progressivement, la volonté de peindre un paysage réel, se substitue à celle d’un paysage idéalisé. Au XIXème siècle l’essor du rail et du tourisme rapprochent les Français qui sont venus vivre en ville, des campagnes où vivaient leurs parents, et qu’ils ont souvent connues dans leur jeunesse.

L’histoire nationale se veut désormais celle d’un peuple et d’un lieu. La campagne est proposée en antidote à la vie corruptrice de la ville et de la cour, de la même façon qu’une campagne idéalisée est proposée aujourd’hui comme antidote à la pollution de la civilisation sur-consommatrice. Dans le plus modeste des paysages, le peintre nous restitue nos racines historiques.

«Peindre ce qui est, au moment où vous le percevez, ce n’est pas seulement satisfaire aux exigences esthétiques des contemporains, c’est encore écrire l’histoire pour la postérité à venir.» (Castagnary, Salon de 1867)

L’arbre que peint l’artiste à Barbizon ou à Cernay c’est un chêne de la Gaule mythique, un paysage qui a su résister aux influences étrangères, et qu’il lui faut restituer avec le plus de réalisme possible pour que nous restions fiers de notre pays. Le paysage est nationaliste.

Les romans régionaux accompagnent –ou précèdent– ce mouvement : les héros de Georges Sand sont des paysans, des artisans, pas des chevaliers en armure…

A la même époque apparaissent les cartes postales. Elles se multiplient et participent aussi de la constitution d’un répertoire collectif de la mémoire. Cependant elles se cantonnent surtout aux vues urbaines, faute de pouvoir restituer les teintes de la nature. Les couleurs restent donc l’exclusivité des peintres, et les conduisent à des recherches et des évolutions dont naîtront les nombreux courants modernes, à la suite de l’impressionnisme.

De 1759 à 1781, les statistiques du Salon de Paris montrent que le nombre de tableaux de paysages passe de 11 à 68 : c’est le genre qui connaît la plus forte progression. Les tableaux paysagistes sont dans leur grande majorité des tableaux de petite taille (puisque peints en extérieur). Ils sont destinés aux appartements d’une clientèle de la bourgeoisie urbaine. C’est une peinture républicaine que la République aide en lui passant des commandes d’Etat.

Venir à Cernay

Du 1er mai au 30 juin se tient chaque année à Paris l’exposition officielle parisienne des beaux-arts, le Salon, l’événement le plus important de l’année pour les peintres. Après la publication des résultats, ils reprennent leur chevalet, et, en tenant compte des critiques, ils se remettent à peindre, pour préparer le Salon suivant. Barbizon, Cernay, Pont-Aven, Grez-sur-Loing les accueillent, souvent en groupe. Des amitiés se nouent. Des conseils s’échangent. Une émulation s’instaure dans des relations confraternelles, loin de la hiérarchie des ateliers de Paris.

Du 1er mai au 30 juin se tient chaque année à Paris l’exposition officielle parisienne des beaux-arts, le Salon, l’événement le plus important de l’année pour les peintres. Après la publication des résultats, ils reprennent leur chevalet, et, en tenant compte des critiques, ils se remettent à peindre, pour préparer le Salon suivant. Barbizon, Cernay, Pont-Aven, Grez-sur-Loing les accueillent, souvent en groupe. Des amitiés se nouent. Des conseils s’échangent. Une émulation s’instaure dans des relations confraternelles, loin de la hiérarchie des ateliers de Paris.

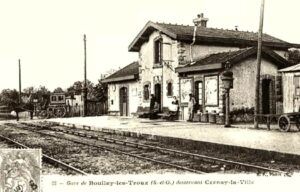

De la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, les artistes ne sont qu’à huit kilomètres de Cernay. A six kilomètres quand la gare de Boullay-les-Troux est créée. Des calèches peuvent les y conduire, et la marche ne les effraye pas !

De la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, les artistes ne sont qu’à huit kilomètres de Cernay. A six kilomètres quand la gare de Boullay-les-Troux est créée. Des calèches peuvent les y conduire, et la marche ne les effraye pas !

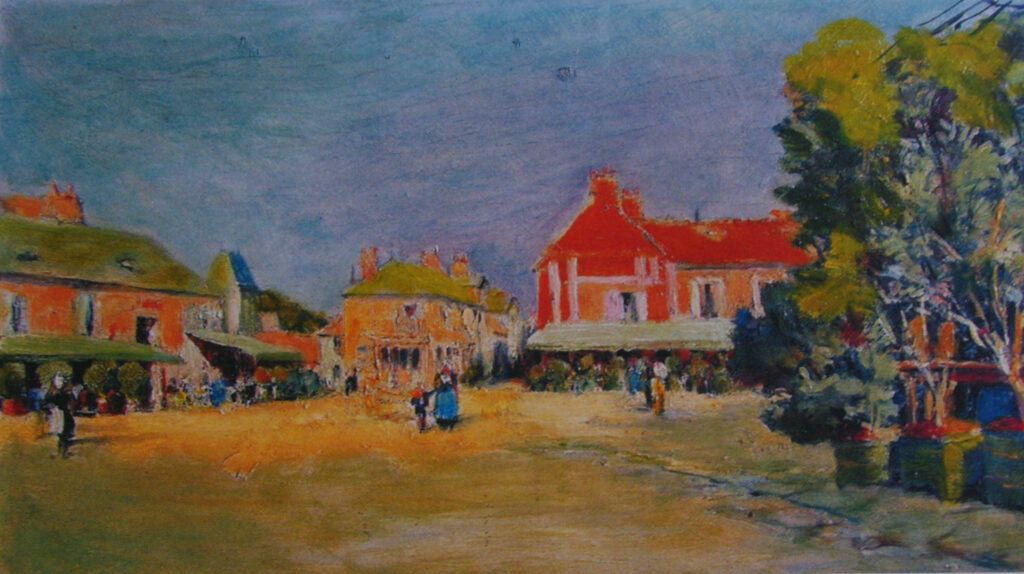

En 1870 la ville ne compte que 500 habitants, 740 en 1900. A cette époque elle a 6 débits de boisson, et 5 auberges.

Les artistes sont de bons clients… qui ne payent pas toujours. Si certains sont rentiers, ou aidés par leur famille, beaucoup exercent un métier pour vivre et pouvoir se donner à une passion, somme toute, coûteuse. Comme ceux de Barbizon, les aubergistes acceptent parfois d’être payés en tableaux, ou en fresque sur leurs murs. Cette clientèle d’artistes les fait connaître, et leur attire la clientèle de touristes qui les intéresse.

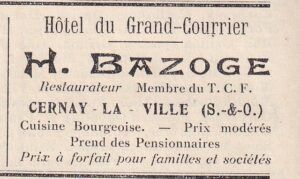

Les artistes descendent notamment à « l’Auberge du Grand Courrier » de H. Bazoge, sur la Grande Place de Cernay, où s’arrêtent les diligences. C’est aujourd’hui une superette, mais une fresque a été rajoutée en 2012 pour en rappeler la présence. Une fresque plus ancienne signale l’ancien emplacement de « l ’Auberge des Paysagistes » de la mère Auguier, devenue plus tard la « Maison Meurdesoif » (!) et aujourd’hui, un restaurant chinois.

Les artistes descendent notamment à « l’Auberge du Grand Courrier » de H. Bazoge, sur la Grande Place de Cernay, où s’arrêtent les diligences. C’est aujourd’hui une superette, mais une fresque a été rajoutée en 2012 pour en rappeler la présence. Une fresque plus ancienne signale l’ancien emplacement de « l ’Auberge des Paysagistes » de la mère Auguier, devenue plus tard la « Maison Meurdesoif » (!) et aujourd’hui, un restaurant chinois.

Quant au « Rendez-vous des artistes », de Leopold Quesnel, Emile Avril en fait « l’Hôtel de la Poste », puis le « restaurant Avril » quand Quesnel le vend en 1887 pour ouvrir « l’Hôtel des Cascades » dans les Vaux de Cernay, aujourd’hui l’excellent « Salons Leopold. »

Naturellement ce qui attire les artistes ce sont les beautés des paysages de Cernay, et notamment l’impressionnant chaos rocheux des Vaux-de-Cernay, avec ses énormes blocs de grès, ses cascades, ses étangs, qui servent d’inspiration pour de nombreux tableaux…

Un paysage qui charme toujours autant le promeneur aujourd’hui !

L’école de Cernay

L’expression est utilisée sur plusieurs sites internet, dont l’encyclopédie Wikipédia qui en donne cette définition : « L’école de Cernay désigne le rassemblement de peintres paysagistes inspirés par les Vaux-de-Cernay et ses alentours (département des Yvelines), dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Léon Germain Pelouse en fut le chef de file. »

Peut-on vraiment parler d’une école ? Il me semble que la seule différence entre « l’école de Barbizon » et « l’école de Cernay », c’est le lieu géographique où ont été peints leurs tableaux : forêt de Fontainebleau ou forêt de Rambouillet. Tous les artistes que l’on groupe dans ces deux écoles appartiennent au même courant : les paysagistes réalistes, dont le chef de file est Courbet.

«Cernay, une étape pour les paysagistes de Barbizon» (Lydia Harambourg) me semble une description plus exacte.

D’autres sites préfèrent évoquer « la colonie des peintres de Cernay ». Le site de Rambouillet Territoires nous informe que « Plus de 140 peintres, fuyant la ville et la révolution industrielle, sont passés à Cernay ». Outre l’impossibilité qu’il y aurait à établir sérieusement une telle statistique, le fait de « passer à Cernay » ne me semble pas d’une grande précision !

Mais effectivement Pelouse s’y est installé durant 14 ans, et au moins douze artistes français, et six peintres étrangers y auraient fait des séjours plus ou moins longs. Le site Association Peintres en Vallée de Chevreuse publie leur biographie.

La page de Rambouillet Territoires, déjà citée, précise « Léon-Germain Pelouse, chef de file de l’école de Cernay, y a attiré de nombreux élèves, des artistes connus mondialement pour certains : Dameron, Lansyer, Lemarié des Landelles, Rigolot, Dardoize… »

De quoi donner des complexes à ceux qui ne connaissent pas ces artistes mondialement connus !

En fait, il faut bien reconnaître que si la colonie de Cernay n’est pas aussi connue que celle de Barbizon, c’est tout simplement parce que les artistes qui l’ont fréquentée ont eu une notoriété plus limitée.

De tous, Léon-Germain Pelouse est celui qui a été le plus connu, et une grande partie de son oeuvre est inspirée de la région. Les Rothschild, qui avaient acquis plusieurs de ses toiles avaient d’ailleurs mis à sa disposition un atelier dans leur propriété.

Des artistes comme Courbet, Corot ou Millet restent cependant plus connus que lui, et c’est à eux que l’on pense d’abord, à propos des paysagistes réalistes.

Des artistes comme Courbet, Corot ou Millet restent cependant plus connus que lui, et c’est à eux que l’on pense d’abord, à propos des paysagistes réalistes.

En 1897 ses élèves et amis ont élevé à Pelouse le monument situé à côté de l’étang de Cernay.

Dans le dernier quart du XIXème siècle la période communautaire de Cernay touche à sa fin. Quelques artistes continuent à être attirés par les paysages de la région, mais le réalisme dans le paysage cède peu à peu à la vision plus subjective qu’en ont les impressionnistes. Ceux-ci seront tentés par des paysages plus lointains, des cieux plus lumineux, et ils chercheront des sources d’inspiration nouvelles qui les éloigneront de Cernay, comme de Barbizon.

La ville de Cernay, cherchant à faire connaître ses peintres rachète les oeuvres dites de l’école de Cernay, chaque fois qu’elle le peut. On peut les admirer dans la salle du conseil en attendant, peut-être un jour, un musée des artistes paysagistes ?

Christian Rouet

juillet 2025

Comme chaque fois, un article fort bien étayé et documenté très sérieusement. Toujours autant de plaisir à lire.