Les funérailles d'antan

On n’entend plus Georges Brassens à la radio. Pourtant quoi de plus jouissif que ses chansons, où il savait rire de tout, avec des textes d’une telle originalité.

Vous souvenez-vous de :

Mais où sont les funérailles d’antan?

Les petits corbillards, corbillards, corbillards, corbillards de nos grands-pères

Qui suivaient la route en cahotant.

Les petits macchabées, macchabées, macchabées, macchabées ronds et prospères

Quand les héritiers étaient contents

Au fossoyeur, au croque-mort, au curé, aux chevaux même ils payaient un verre.

Elles sont révolues, elles ont fait leur temps

Les belles pomp’, pomp’-pomp’, pomp’-pomp’-pompes funèbres

On ne les reverra plus et c’est bien attristant,

Les belles pompes funèbres de nos 20 ans.

Je mets ici le lien pour l’écouter sans réserve ! Amuser avec un sujet aussi triste : n’est-ce pas du génie ? Et à propos, comment se passaient les funérailles à Rambouillet vers 1900 ?

Un peu de vocabulaire

La pompa était le cortège populaire chez les latins. La pompa funebris célébrait un mort illustre et elle nous a donné nos pompes funèbres, auxquelles nous avons ajouté un sens de solennité qu’elles n’avaient pas à l’origine parce que les enterrements n’avaient alors rien de triste.

La pompa était le cortège populaire chez les latins. La pompa funebris célébrait un mort illustre et elle nous a donné nos pompes funèbres, auxquelles nous avons ajouté un sens de solennité qu’elles n’avaient pas à l’origine parce que les enterrements n’avaient alors rien de triste.

Quand le cortège était important la cérémonie avait lieu « en grande pompe ».

Le linceul se confond aujourd’hui avec le suaire pour désigner le drap mortuaire. Dans l’Antiquité le suaire était une petite pièce d’étoffe qui servait de mentonnière pour maintenir fermée la bouche du défunt. Le linceul était l’étoffe –pas obligatoirement en lin– qui recouvrait le corps. Les deux termes ont été ensuite confondus, sans doute en raison d’une erreur de traduction.

Au Moyen-Age le défunt était enseveli, cousu dans son drap de lit (ou dans un tissu plus noble pour les plus riches). Il reste obligatoire dans la religion musulmane, composé de trois parties pour les hommes et de cinq pour les femmes.

Le cénotaphe c’est le kénos taphos grec : le tombeau vide. Il s’agit d’une tombe ou d’un monument élevé à la mémoire de quelqu’un dont le corps n’y est pas enterré. Par exemple, au Panthéon, les cénotaphes de Joséphine Baker et de Jean Moulin.

Contrairement à des légendes tenaces, le croque-mort ou croquemort ne s’assurait pas du décès du défunt en lui croquant un orteil. Pas plus qu’il n’utilisait un croc pour déplacer les corps sans les toucher durant une épidémie. Mais il croquait le mort, en ce sens qu’il le faisait disparaître de la vue des vivants.

Si aujourd’hui un corps doit obligatoirement être mis en bière, c’est en souvenir de la planche de bois, la bera, sur laquelle les Francs déplaçaient leurs blessés ou leurs morts. Quand la béra est devenue un cercueil elle a conservé son nom.

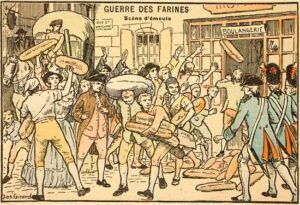

L’origine de corbillard est intéressante parce qu’elle s’est faite en deux temps. Les corbeillards étaient des bateaux à fond plat qui alimentaient Paris à partir de Corbeil. Le corbillard avait pris ironiquement au XVIIème siècle le sens de carrosse bourgeois, et même de « carrosse transportant la suite des princes ».

L’origine de corbillard est intéressante parce qu’elle s’est faite en deux temps. Les corbeillards étaient des bateaux à fond plat qui alimentaient Paris à partir de Corbeil. Le corbillard avait pris ironiquement au XVIIème siècle le sens de carrosse bourgeois, et même de « carrosse transportant la suite des princes ».

Il serait devenu le véhicule servant à transporter les morts, par rapprochement avec le corbeau, surnom donné au médecin de la peste et par extension à « la personne chargée d’enlever les cadavres des pestiférés ». Leur masque en bec d’oiseau leur permettait de se protéger en y logeant de la thériaque, célèbre contrepoison hérité de la Rome antique composé de plus de 55 herbes médicinales et de poudre de peau de vipères, de cannelle, de myrrhe et de miel.

Or le petit corbeau est un corbillat.

Quant aux enfants de moins de sept ans, les règlements des Pompes Funèbres du siècle dernier indiquaient qu’ils devaient être transportés sur un brancard dit « comète ». Je n’ai retrouvé ce terme avec un tel sens dans aucun de mes dictionnaires, et je n’ai pas trouvé à quelle date on a cessé de l’employer. Peut-être était-ce une façon d’évoquer un passage très rapide sur Terre ?

Des funérailles en 1912

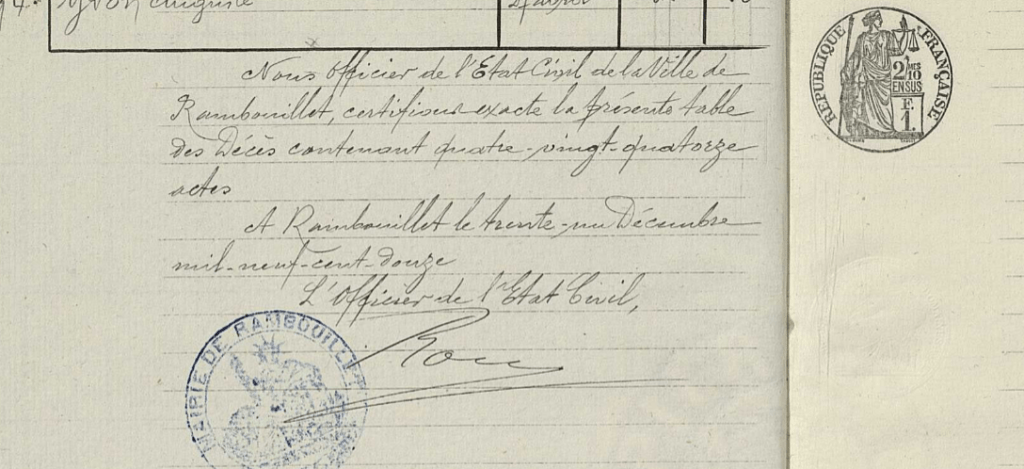

Avant 1793 les décès étaient répertoriés dans les églises. Depuis 1539 ils devaient être rédigés en français, et depuis 1579 en deux exemplaires, dont une copie déposée au greffe du tribunal royal le plus proche.

Toutefois, si l’un de vos aïeux est décédé à Rambouillet en 1912, c’est à la Mairie, place d’Armes, (place de la Libération) que ses héritiers sont allés déclarer son décès au service d’état civil. On retrouve donc la copie de l’acte parmi les 94 décès déclarés cette année-là.

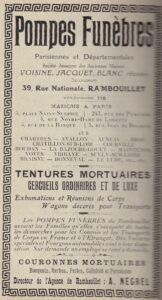

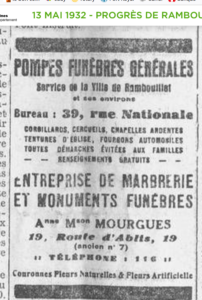

Jusqu’en 1904 l’organisation des obsèques était restée confiée aux paroisses, en application du régime concordataire français. En application de la loi du 28 décembre 1904 ce service avait été laïcisé. A Rambouillet, la maison Mourgues avait été remplacée par l’entreprise des Pompes Funèbres Parisiennes et Départementales.

Cette entreprise avait été créée par le regroupement des maisons Voisine, Jacquet et Blanc et à partir de son implantation parisienne elle avait étendu son activité en Seine-et-Oise, Eure-et-Loir et Loiret.

Cette entreprise avait été créée par le regroupement des maisons Voisine, Jacquet et Blanc et à partir de son implantation parisienne elle avait étendu son activité en Seine-et-Oise, Eure-et-Loir et Loiret.

Après quelques années elle sera absorbée par la société Pompes Funèbres Générales créée en 1898 qui deviendra vite la première entreprise funéraire de France. En 1919 elle se dotera de sa propre entreprise de menuiserie, afin de fabriquer elle-même ses cercueils, mais en 1912 les cercueils de Rambouillet sont toujours sous-traités aux différents menuisiers de la ville (qui évitent d’indiquer cette activité dans leurs publicités!). En 1936 la société absorbera de même une société de marbrerie.

Henri de Borniol la rejoindra et son nom sera bientôt plus connu que celui de sa société. Il sera utilisé dans des expressions populaires, et aujourd’hui, sur les plateaux de tournage de films le borniol désigne le drap noir qui sert à rendre opaque une pièce.

C’est à l’époque de Borniol que l’entreprise inventera le mot « Funérarium » pour désigner ce qu’elle appelait en 1912 une « maison mortuaire (intérieur) », mais le terme n’ayant pas été déposé, il est devenu nom commun.

Si la famille a souhaité la consulter, le service de la Mairie lui a sans doute remis une copie de la convention signée le 19 août 1911 par le maire Marie Roux : « Le tarif et règlement pour le service des Pompes Funèbres du 1er janvier 1912 au 1er janvier 1921».

Si la famille a souhaité la consulter, le service de la Mairie lui a sans doute remis une copie de la convention signée le 19 août 1911 par le maire Marie Roux : « Le tarif et règlement pour le service des Pompes Funèbres du 1er janvier 1912 au 1er janvier 1921».

Il s’agit d’un contrat de concession de dix ans conclu entre la ville et l’entreprise Pompes Funèbres, qui définit précisément ses droits et devoirs. Inutile de lui chercher un concurrent : ce contrat lui garantissait un monopole.

Et elle entendait bien le faire respecter ! Le Progrès de Rambouillet raconte un enterrement survenu le 28 août 1926. Ne pouvant payer le tarif des Pompes Funèbres de Rambouillet, la famille d’un soldat originaire de Sonchamp avait commandé à un menuisier rambolitain un cercueil. Elle y avait placé elle-même le défunt, et le corbillard de Sonchamp était venu chercher le cercueil pour le transporter au cimetière de Greffiers.

Arguant de son monopole le concessionnaire rambolitain avait fait interdire par la police le cortège funéraire sur le territoire de Rambouillet. Les assistants durent donc se rendre isolément sur la route de Sonchamp, à la limite de la commune, pour former un cortège derrière le corbillard à partir de là !

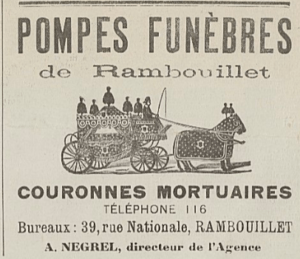

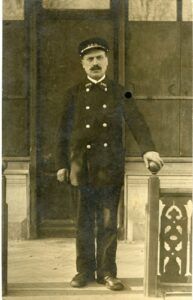

Le bureau des Pompes Funèbres, dirigé par M. Negrel, était au 39 de la rue Nationale (rue de Gaulle). L’entreprise a ouvert ensuite une annexe à l’entrée du cimetière, 19 route d’Ablis pour présenter ses produits.

Si elle est indigente, la famille a droit à un enterrement de 6ème classe, gratuit. Dans le cas contraire, elle choisit entre 6 classes, dont l’offre est soigneusement détaillée et explicitée :

« il y aura dans le bureau de la mairie des exemplaires du règlement et des tarifs, ainsi qu’une série de photographies représentant l’ensemble des objets compris dans chaque classe, de telle sorte que les familles puissent juger de l’effet des décorations caractérisant chaque classe »(article 9).

Un cercueil en volige (planche fine) ne coûte que 8 fr (30€) et en sapin massif, 24 fr ( 90€). En chêne, il faut compter de 56 fr (210€) en qualité ordinaire à 300 fr (1100€) pour du « chêne extra fort verni à panneaux ». Pour honorer particulièrement son défunt la famille pourrait aussi choisir un cercueil en acajou à 800 fr (2950€) ou même en ébène à 1400 fr (5200€).

L’incinération est très rarement demandée, et Rambouillet n’est pas équipée pour en réaliser. Cependant un cercueil en peuplier « spécial crémation » (entre 10 et 90 fr : 36 à 330€) est au catalogue, ainsi que des urnes.

A l’époque, l’incinération est condamnée par l’Eglise. Depuis 1963, elle est autorisée, bien que l’inhumation continue à lui être préférée : « En ensevelissant les corps des fidèles, l’Église confirme la foi en la résurrection de la chair et veut mettre l’accent sur la grande dignité du corps humain, en tant que partie intégrante de la personne, dont le corps partage l’histoire. »

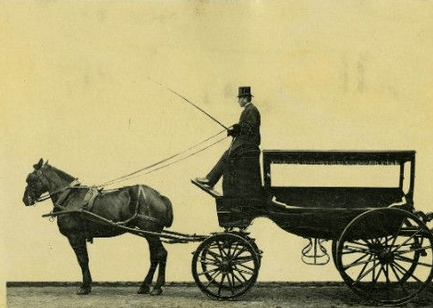

Il faut ensuite choisir le corbillard qui conduira le défunt, de l’église Saint-Lubin où a lieu la cérémonie religieuse, au cimetière de la route d’Ablis (rue G. Lenotre).

La 6ème classe propose « un corbillard à panneaux vernis avec bandeau droit galonné en coton, attelé d’un cheval, avec drap mortuaire galonné coton blanc » pour 12 fr (44€).

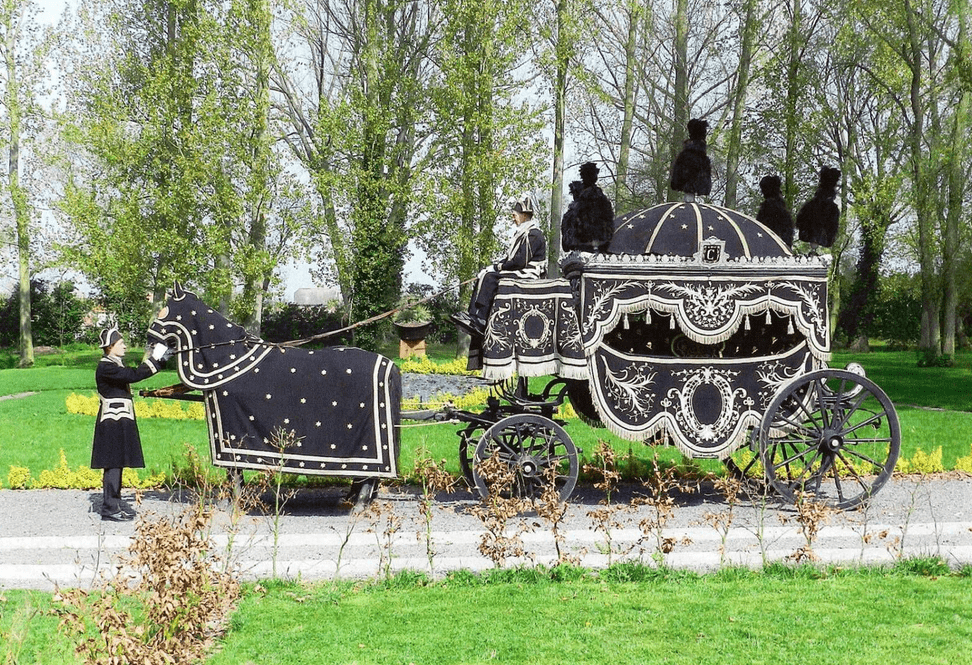

Ensuite, chacune des classes y ajoute des services complémentaires, pour offrir finalement en 1ère classe, « un corbillard à galerie argentée à quatre plumets, avec garniture drap noir, parsemée d’étoiles en argent, attelage à deux chevaux noirs, housse de siège frangée et galonnée en argent, deux caparaçons en drap noir ornés d’étoiles et galonnés en argent; livrée du cocher galonnée en argent avec aiguillettes, guides argentées, deux écussons à la galerie, quatre cordons avec glands d’argent. Drap mortuaire en drap noir ou velours bordé et frangé d’argent pour recouvrir le cercueil sur le corbillard » pour 150 fr (550€).

Le tarif des porteurs est le même dans toutes les classes (3 francs chacun = 11€), même dans la 6ème classe où ils ne sont pas tenus d’être « en tenue et gants ». Cependant ils auront, comme les autres une conduite irréprochable car « l’entrepreneur devra choisir un personnel convenable, de bonnes vie et mœurs »(article 5).

S’ajoutent à ces prestations de base, les multiples options. Par exemple des officiers en manteau pour porter les médailles du défunt, à 20 fr (72€) chacun. Une table pour recevoir les registres de condoléances à 19 fr (69€); des candélabres pour la chapelle ardente à 20 fr (42€) pièce; une couronne et un bouquet en fleurs d’oranger artificielles à 12 fr (44€) etc… En tout sept pages d’options qui montrent qu’au début du XXème siècle l’industrie funéraire était déjà remarquablement organisée !

Quelques années plus tard il aurait été possible de choisir un corbillard automobile, mais les premiers sont jugés trop bruyants pour accompagner dans le recueillement le défunt.

En 1924 Berliet a proposé un modèle électrique quasi silencieux.

Cependant il a fallu attendre encore des années pour que Rambouillet abandonne son corbillard à cheval.

Il était entreposé dans un local de la rue du Général Humbert, et entretenu par la maison Sédilot.

Le corbillard n’avait pas loin à aller, de l’église Saint-Lubin au cimetière mais le cortège devait toutefois éviter d’emprunter la rue de la République, dont la pente était trop raide.

En 1993 le monopole dont bénéficiaient les sociétés de Pompes Funèbres a été abrogé, avec une mise en application en 3 ou 5 ans. Aujourd’hui trois sociétés se partagent donc le marché de Rambouillet.

Christian Rouet

mars 2025

Et puisque nous avons commencé par une chanson, pourquoi ne pas finir par ce délicieux récit de Sempé ? (pour faire avancer : flèche à droite ou puces en dessous)