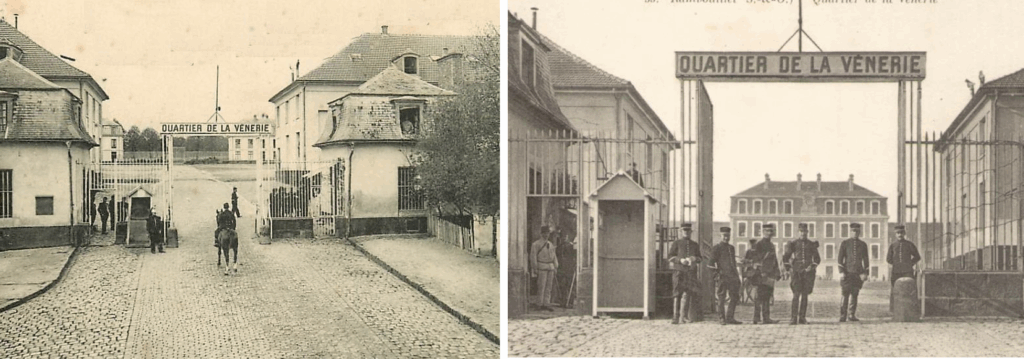

Le Quartier de la Vénerie

Depuis 2011 le « Quartier Général Estienne » accueille à Groussay le Service du Commissariat des Armées (SCA), chargé de l’élaboration de tout le matériel nécessaire aux militaires sur les théâtres d’opérations.

Auparavant le site a accueilli des régiments, dont le 12ème régiment de cuirassiers, de 1902 à 1919, et le 501ème Régiment de Chars de Combat de 1946 à 1994.

Mais en raison de sa destination première, il s’est appelé longtemps « Quartier de la Vénerie » et c’est à sa création que nous nous intéressons ici.

La Vénerie

Une fois de plus nous retrouvons la chasse à courre dans l’histoire de Rambouillet.

En 1710 le Comte de Toulouse avait fait agrandir les anciens communs situés à proximité immédiate de son château de Rambouillet pour disposer de bâtiments dignes de sa charge de Grand Veneur : écuries au rez-de-chaussée, appartements au premier étage pour les officiers, et cuisines au sous-sol, reliées au château par un passage sous-terrain. La plus grande de ces écuries abritait, nous dit « le Mercure Galant » : « 102 chevaux placés de file, avec les chambres pratiquées dans les trumeaux pour les palefreniers qui y ont chacun leur lit » !

En 1764, le bâtiment est agrandi pour y accueillir la Vénerie royale lors des séjours de Louis XV à Saint-Hubert.

Lorsque Louis XVI acquiert Rambouillet, il commande immédiatement de grands travaux, dans toute la ville. Son gouverneur, le comte d’Angiviller les organise avec plus ou moins de succès (lire cet article). L’architecte Jacques-Jean Thévenin se voit confier les dix chantiers les plus importants.

A proximité du château, il transforme les écuries du comte de Toulouse. La partie sud est affectée au service de bouche, la partie nord est terminée par un pavillon affecté au service de l’architecte.

Ce long bâtiment prend alors le nom de Corridor, en raison de son plan, et abritera pendant la Révolution des prisonniers, et des malades.

Cette transformation a considérablement réduit l’emplacement réservé aux écuries. Par mesure d’économie, le roi avait supprimé en 1776 les meutes de la chasse au chevreuil, au daim, au lièvre, et avait réduit le nombre des officiers des chasses. Mais la chasse au cerf demeurait sa passion. On s’empressa donc de construire de nouvelles écuries, à Groussay, à huit cents mètres dans le prolongement des anciennes écuries, le long de l’avenue principale qui conduit de la grille de Versailles au Château.

Elles étaient conçues pour accueillir le service de la Grande Ecurie Royale : » les écuyers, les pages, les piqueurs et palefreniers et placer trois cent trente deux chevaux. «

Il faut, pour en comprendre l’histoire, oublier la disposition des bâtiments telle qu’elle nous est familière aujourd’hui.

A l’époque, son entrée principale donnait dans l’avenue qui conduisait de la grille de Versailles au château de Rambouillet. Elle était encadrée, de façon symétrique, par quatre pavillons isolés : deux grands et deux petits.

« les deux, accompagnant la grille d’entrée, avaient neuf travées de face et renfermaient chacun quatre grands et quatre petits logements , les deux autres, plus petits (quatre travées de face), formant avant-corps, comportaient deux grands et deux petits logements chacun. Le rez-de-chaussée de ces quatre pavillons était occupé par le concierge, le portier, deux selleries et autres magasins et des caves étaient disposés sous les grands pavillons. »(Jean Blécon PARR 2005)

l’entrée principale

Derrière la rangée formée par ces quatre pavillons, six autres bâtiments disposés deux par deux, formaient une cour pavée, qui communiquait par une entrée secondaire avec le Grand chemin (l’actuelle rue de Groussay).

« Les chevaux et les remises étaient répartis entre les six bâtiments disposés des deux côtés et au fond d’une cour spacieuse, pavée au pourtour et sur une largeur de 5,94 m de la grille d’entrée à celle qui donnait sur le grand chemin.

Cette cour était équipée d’un grand abreuvoir central et de deux réservoirs de bois garnis de plomb. Au-dessus des remises logeaient les palefreniers et les piqueurs et au-dessus des écuries régnaient des greniers à fourrage. L’ensemble se complétait de deux pavillons carrés de trois croisées de face, placés de chaque côté de la grille de Groussay où logeait un portier. »(Jean Blécon)

Avec des bâtiments plus modestes que ceux d’aujourd’hui, l’ensemble avait donc déjà son plan actuel, mais avec une orientation inversée, tournée vers le parc et non vers la ville.

L’entrepreneur de maçonnerie Delanoue était depuis 1773 chargé de l’entretien du Palais de Versailles et de celui du Trianon. Il était donc logique de lui confier cet important chantier. Il le commença durant l’été 1784, et le poursuivit sans interruption durant l’hiver suivant.

Le comte d’Angiviller ne lui payant pas ses travaux, il lui adressa un mémoire très détaillé qui nous donne de précieux renseignements sur ce chantier. Une briqueterie avait été installée près de la ferme de Mocquesouris (dans le parc près de la grille de Gazeran), des fours à chaux construits sur la côte de Guéville. Il utilisa la plâtrerie déjà installée place Félix-Faure (à l’emplacement actuel des locaux des jardiniers). Les grès furent extraits dans la région de Gazeran, et les pierres dures à Arcueil et Bagneux, pour être acheminées facilement par la route Paris-Bayonne, route la plus praticable à cette époque.

Pour assurer le transport des matériaux, Delanoue dut acheter lui-même trente chevaux et tout le matériel roulant. La dépense dépassa de beaucoup ses prévisions, ses chevaux étant victimes de maladies, et le prix de leur nourriture ayant fortement augmenté à la suite de la disette des fourrages.

Le grès était taillé du côté de l’avenue du château, et le remblai du sol posa des problèmes.

Il existait deux puits à Groussay, mais insuffisants pour les besoins en eau du chantier. Delanoue dut s’approvisionner depuis l’abreuvoir du château, avec tonneaux et charrettes.

Et surtout, le prix de la main d’oeuvre dépassa largement ses prévisions, car il fut obligé de faire venir de très nombreux ouvriers de Paris, les ressources locales ne pouvant satisfaire les besoins de tous les chantiers que le roi avait commandés en même temps. Delanoue, à lui seul, employa plus de 900 ouvriers !

Si ce mémoire nous donne de très précieuses indications sur les conditions de travail, sur les taux salariaux et les prix négociés, il ne fut pas d’un grand secours pour le malheureux Delanoue qui paya l’avancée des travaux de sa poche, car le comte d’Angiviller était dans l’impossibilité d’honorer ses factures. En 1790, le roi lui devait plus de 769 000 livres. Après plusieurs années de réclamations, la République accepta finalement de lui reconnaître une dette de 451 056 livres, mais après que ses fournisseurs ont obtenu sa mise en faillite.

Cependant, grâce à la conscience professionnelle de ce malheureux entrepreneur, les Petites Ecuries furent terminées de façon satisfaisante. Elles traversèrent après la chute du roi une période troublée durant laquelle leur entretien fut négligé.

Napoléon 1er, séduit par Rambouillet, les fit remettre en état et améliorer.

En 1815 les troupes prussiennes y furent cantonnées. En 1816 le 1er régiment de lanciers s’y installa, puis, équipé d’un chenil, il redevint centre de vénerie sous la Restauration et le resta jusqu’en 1830.

En 1831, le service de la chasse à courre est supprimé. Les habitants de Rambouillet s’inquiètent, car l’économie locale profitait largement de la vénerie. Que vont devenir ces bâtiments ?

Delorme, maire de Rambouillet, est optimiste : « tout nous porte à croire que bientôt le beau local de la vénerie sera définitivement transformé en quartier de cavalerie. Le commerce de la ville y gagnera beaucoup et l’agriculture y trouvera des avantages au nombre desquels on doit placer d’abondants engrais et de nouveaux débouchés pour les fourrages ».

Le 17 février, le sous-préfet, visitant les installations de Rambouillet à l’occasion de l’inauguration d’un buste du roi Louis-Philippe, lui donne raison : « aussitôt que le ministère de la guerre pourra donner une destination fixe aux régiments de cavalerie qui se forment en ce moment, cette magnifique caserne recevra une garnison ».

La caserne

Ces prévisions se réalisèrent, mais avec l’installation de régiments qui ne faisaient que passer : lanciers, dragons, chasseurs, cuirassiers ou hussards, tous escadrons de cavalerie.

En 1871 les Prussiens occupent à nouveau la Vénerie.

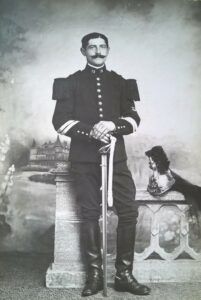

Il fallut attendre 1902 et l’arrivée du 12ème régiment de cuirassiers pour qu’un régiment s’installe durablement.

Il fallut attendre 1902 et l’arrivée du 12ème régiment de cuirassiers pour qu’un régiment s’installe durablement.

Un site destiné initialement à la chasse qui se consacre désormais à la guerre ? Cela me rappelle la définition qu’en donnait le général de Gaulle : « La guerre, c’est comme la chasse, sauf qu’à la guerre les lapins tirent. »

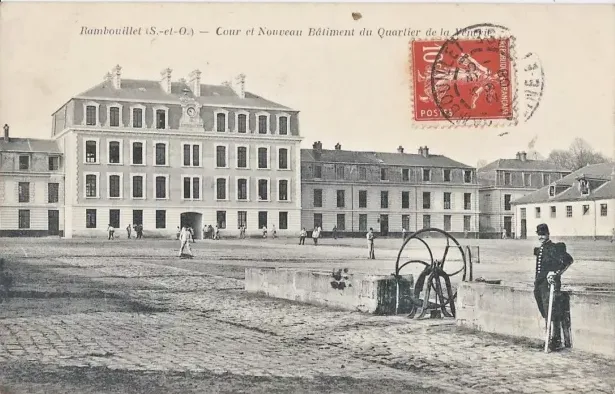

Mais, dès le 30 juin 1904, le ministère des armées fit savoir que la construction de bâtiments neufs, et l’amélioration des anciens était indispensable pour que ce régiment puisse rester dans des conditions d’hygiène et de confort acceptables. La ville fut alors sollicitée pour une contribution de 230 000fr.

Pour rester ville de garnison, Rambouillet avait pourtant déjà consenti des sacrifices importants. En 1877 elle avait réalisé un investissement important, afin de pouvoir loger un régiment, et avait emprunté 125 000fr pour construire un nouveau bâtiment. Elle avait ensuite acquis des écuries existantes pour les adjoindre au quartier de la Vénerie (les écuries Pigeon : coût 18000fr). En 1888 un nouvel emprunt de 78 000fr avait permis de loger un 5ème escadron de dépôt avec magasin et entrepôt. En 1897 la ville avait donné les bâtiments de l’ancienne école de garçons pour qu’ils soient transformés en hôpital militaire. Et lors de la création de la Société des eaux, la garnison bénéficia d’une concession perpétuelle de fourniture d’eau gratuite limitée à 1980fr/an.

Cependant, la ville n’était pas en position de force pour négocier avec le ministère.

Depuis 1810 les villes de garnison avaient à leur charge l’entretien des casernes, qui étaient propriété des communes. Une loi du 15 mai 1818 avait transféré cette charge à l’Etat, à charge pour les communes qui disposaient d’un octroi de lui verser une redevance maximale de 7fr par homme et de 3fr par cheval.

La redevance payée par Rambouillet en 1904 (6500fr soit le 10ème de ses recettes d’octroi) la dispensait, en théorie, de participer financièrement à ces nouveaux travaux, mais son refus risquait de lui faire perdre l’un de ses escadrons. Un marchandage s’engagea donc en 1905 entre la municipalité de Marie Roux et le Ministère, et la ville accepta finalement de contribuer à hauteur de 60000fr. Le maire justifia cet accord en constatant (conseil municipal du 28 février 1905) :

« en regard des sacrifices qui nous sont imposés, il nous suffira de rappeler la situation acquise qui nous est maintenue, nos recettes d’octroi non diminuées, nos maisons bourgeoises continuant à être louées et tous les avantages que retirent agriculteurs et commerçants de la présence d’un régiment de cavalerie dans la ville ».

Ces travaux conduisirent à inverser le plan. L’entrée principale est maintenant celle de la rue de Groussay. Un nouvel immeuble ferme désormais la cour, côté parc, en reliant les deux pavillons du centre. Il est plus haut d’un étage que les deux bâtiments qu’il réunit.

Les bâtiments symétriques qui entourent la place rectangulaire (carrée ?), ont été rénovés, et ils constituent un ensemble d’une belle harmonie classique.

Grâce à ces investissements, le 12ème régiment de cuirassiers a pu rester à Rambouillet jusqu’en 1919. Il a été ensuite remplacé par le 4ème régiment de hussards, de 1919 à 1946, puis par le 501ème régiment de chars, jusqu’en 1994.

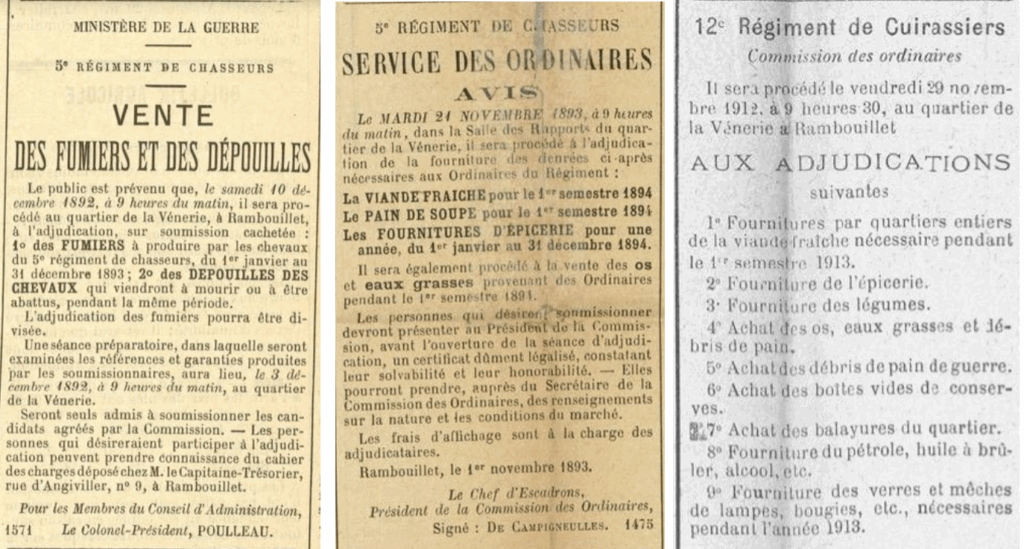

La ville n’a certainement jamais regretté son statut de ville de garnison. La présence du régiment a créé de nombreux emplois civils. Des commerces se sont ouverts à Groussay, débits de boissons, restaurants, et naturellement… maisons closes. De nombreux artisans ont travaillé pour la cavalerie militaire, comme ils travaillaient précédemment pour l’équipage de la vénerie royale.

Et, à lire les avis de soumissions pour les marchés passés avec le régiment, on voit que l’amélioration de l’ordinaire des soldats entrainait chaque année de nouveaux besoins…

Et, à lire les avis de soumissions pour les marchés passés avec le régiment, on voit que l’amélioration de l’ordinaire des soldats entrainait chaque année de nouveaux besoins…

Enfin, si elle est plus difficile à apprécier, on ne saurait négliger la fierté qu’éprouvaient les Rambolitains à voir défiler leurs beaux cavaliers, ou à lire leurs exploits durant les guerres où ils ont été engagés.

Avec l’arrivée du 501ème RCC le Quartier de la Vénerie a été rebaptisé Quartier du Général Estienne, du nom du général Jean Estienne, surnommé le « père des chars » pour avoir été à l’initiative de l’armée blindée française lors de la première guerre mondiale.

Avec l’arrivée du 501ème RCC le Quartier de la Vénerie a été rebaptisé Quartier du Général Estienne, du nom du général Jean Estienne, surnommé le « père des chars » pour avoir été à l’initiative de l’armée blindée française lors de la première guerre mondiale.

Mais ceci est une prochaine histoire…

Christian Rouet

juin 2025