Le quartier de Pierrefite (2)

Dans mon article précédent (lire), j’avais suivi un ordre chronologique qui s’imposait pour expliquer l’évolution de ce quartier.

Ici je voudrais évoquer son économie, en parcourant l’avenue du Général (ou Maréchal ?) Leclerc, à partir du carrefour du Tivoli.

J’ai déjà consacré plusieurs articles à des entreprises de cette rue, et je vous donnerai donc les liens qui compléteront cette visite.

Le Tivoli

L’immeuble de l’angle de la rue du Général Leclerc avec la rue G. Lenotre est resté fermé plusieurs années dans les années 1970 avant que soit construit l’immeuble actuel.

C’était un café-restaurant qui avait même vendu de l’essence. En 1910 il était tenu par un monsieur Larcher –simple homonyme de Gérard Larcher.

Vers les années 1930 René Rideau rachète le commerce, et en 1933 il y ouvre une salle de cinéma (la seconde de Rambouillet) qui fonctionnera jusqu’en 1956. (lire)

Quand l’ensemble est détruit pour faire place à la promotion immobilière que nous connaissons aujourd’hui, les locaux du rez-de-chaussée sont consacrés à des activités commerciales, et celles-ci vont souvent changer au fil des ans.

Qui se souvient des premières ? Il y avait une agence de voyages (Rondeau-voyages), créée par le concessionnaire Peugeot JM Prehel, la petite papeterie de Chedozeau et Hervé le coiffeur. Et aussi I.D. Service, l’atelier de reprographie de Mlle Lambert, qui nous proposait ses services de reproduction, de reliure et de publication, à une époque où le matériel nécessaire pour les petits tirages que les imprimeries ne pouvaient assurer, était encore rare. Quel progrès, par rapport aux vieux duplicateurs à alcool dont nous tournions la manivelle, avec leur odeur particulière !

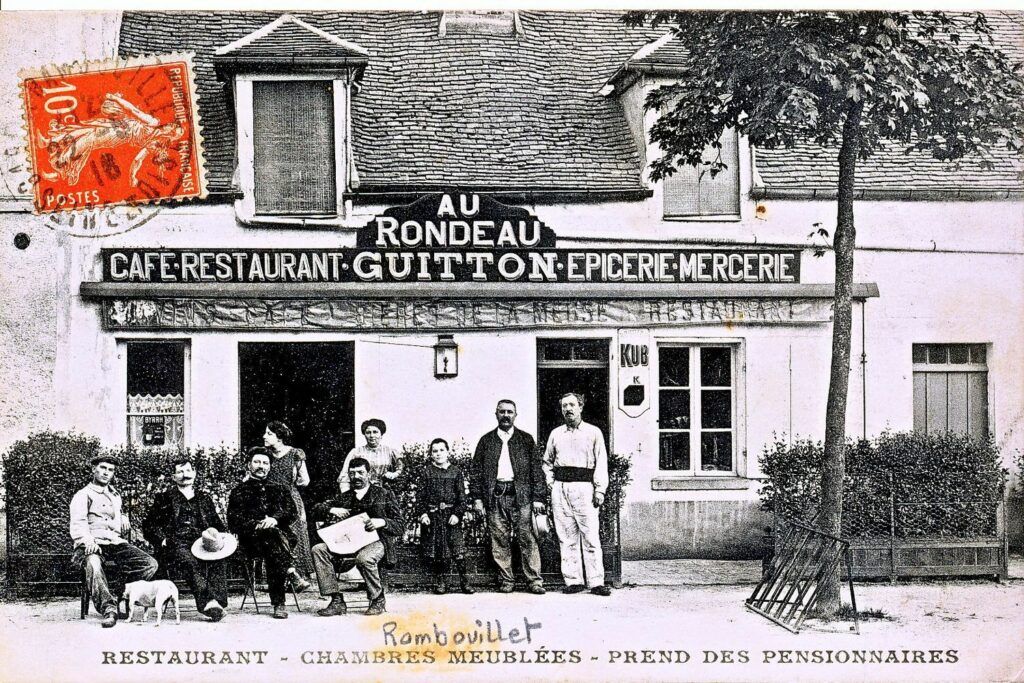

Le restaurant Guitton

Jean-Michel Pequin avait ouvert l’auberge du Signe- de-Croix, lorsque la poste aux chevaux s’était installée dans le quartier.

En 1844 c’est sous l’enseigne du Saint-Lubin qu’elle est cédée à Joseph Liberge, et celui-ci, malgré la protection du saint, fait faillite en 1847.

Avant la première guerre mondiale Ernest Guitton, marchand de vins y a tenu longtemps un café-restaurant-épicerie, avec chambres meublées.

Par la suite Chauvet, Montjarret, un routier, plusieurs pizzerias se succèdent jusqu’à l’actuelle Villabate et ses portions gigantesques !

Par la suite Chauvet, Montjarret, un routier, plusieurs pizzerias se succèdent jusqu’à l’actuelle Villabate et ses portions gigantesques !

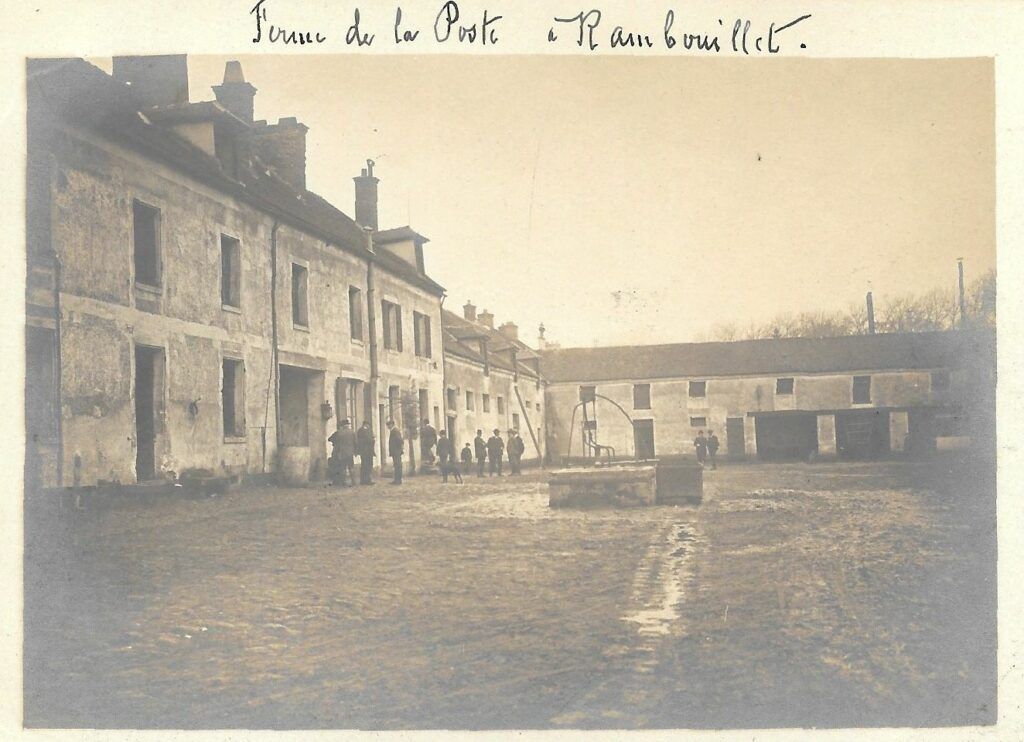

La Poste aux Chevaux

Elle a quitté son emplacement de la Maison du Cygne pour la Maison du Mouton, puis en 1784 pour celui de l’Image Saint-Martin (actuel Mercure), près de l’ancienne église. En 1797 le maître de poste Lemesle, loue puis achète les anciens locaux des grandes écuries de la Vénerie pour que la poste échappe aux embarras de circulation du centre ville (déjà un problème !). (lire)

Victime du développement des réseaux de communication, la poste aux chevaux ferme définitivement en 1873. Les locaux de Rambouillet sont exploités en ferme, mais en juin 1900 un incendie détruit les communs et elle est alors transformée en habitations.

Une riche héritière américaine (Barbara Harrison Wescott, petite fille de l’un des fondateurs du Central Pacific Railroad), en fait sa maison de campagne. La maison est rénovée en 1929 par Adrienne Gorska (l’une des premières femmes à obtenir le diplôme d’architecte en France, et précurseur du mouvement moderne). L’un des propriétaires actuels, Gaëtan C. à qui je dois ces précisions ajoute :« il semblerait que Mlle Harrison recevait beaucoup. Est-ce pour ses réceptions au bourbon qu’il y a un bar installé en mezzanine ? ».

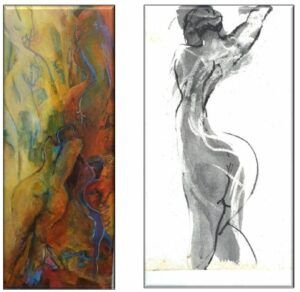

Le sculpteur Gaston Le Bourgeois y installe son logement, son atelier… et sa panthère ! Son gendre, le peintre Raymond Cailly, habite près de chez lui. (lire)

Le bâtiment dont la partie sud a reçu un obus de la 2ème DB à la libération, abrite aujourd’hui un restaurant.

C’est à Le Bourgeois et Cailly que l’on doit le monument aux morts élevé en mémoire des soldats américains tombés pour la libération de Rambouillet, en août 1944, à l’extrémité de l’avenue.

C’est à Le Bourgeois et Cailly que l’on doit le monument aux morts élevé en mémoire des soldats américains tombés pour la libération de Rambouillet, en août 1944, à l’extrémité de l’avenue.

La passementerie Leroy

Une passementerie a été la première construction industrielle du quartier. Vers 1850 elle emploie trente ouvriers (et surtout ouvrières). Elle appartient à un monsieur Leroy. S’agissait-il d’un atelier du passementier Leroy, rue des Fers à Paris, à qui l’on doit de nombreux travaux dans les appartements du Grand-Trianon ? D’un parent, ou d’un simple homonyme ? En 1851 les ateliers sont transférés à Paris et le domaine reste inoccupé jusqu’à l’installation du lycée Bascan en 1958.

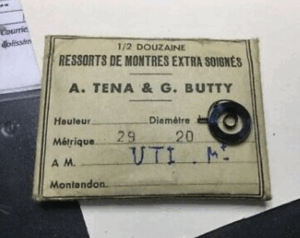

Les ressorts Montandon

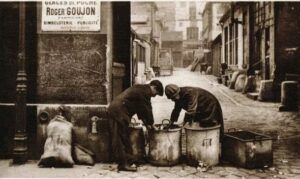

L’usine de la rue du Hasard (rue Maurice Dechy), dans laquelle les frères Montandon fabriquaient des milliers de ressorts de montres ou de pendules de renommée internationale devient vite trop petite. En 1863 ils achètent donc un terrain de 3ha (à hauteur des numéros 49-55 de l’avenue du Gal Leclerc) et y construisent en dix-huit mois une usine de 2000 m2.

En 1867 ils emploient 130 salariés, hommes, femmes et enfants.

En 1867 ils emploient 130 salariés, hommes, femmes et enfants.

Après une longue période de prospérité, l’entreprise est confrontée à une concurrence internationale. Les deux frères fondateurs sont décédés et le fils de l’un d’eux qui a repris la société doit déposer son bilan en 1905. L’entreprise est rachetée, mais le repreneur ferme l’usine de Rambouillet.

Les bâtiments sont détruits en 1910. (lire)

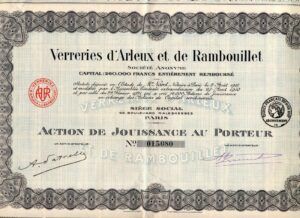

La Verrerie d’Arleux et de Rambouillet

Créées en 1905, les Verreries d’Arleux fabriquaient dans le Nord du flaconnage pour parfumerie et pharmacie. En 1914 la société employait 200 personnes dans son usine d’Arleux. Mais les Allemands occupent le Nord et le Pas-de-Calais, et la Verrerie doit se délocaliser.

Outre l’opportunité offerte par les terrains inoccupés de Rambouillet, l’entreprise est séduite par la qualité du sable de cette région : il répond exactement aux exigences de la verrerie. N’est-ce pas ce sable qui a conduit le célèbre Lalique à ouvrir un atelier en 1898 à Clairefontaine ?

Outre l’opportunité offerte par les terrains inoccupés de Rambouillet, l’entreprise est séduite par la qualité du sable de cette région : il répond exactement aux exigences de la verrerie. N’est-ce pas ce sable qui a conduit le célèbre Lalique à ouvrir un atelier en 1898 à Clairefontaine ?

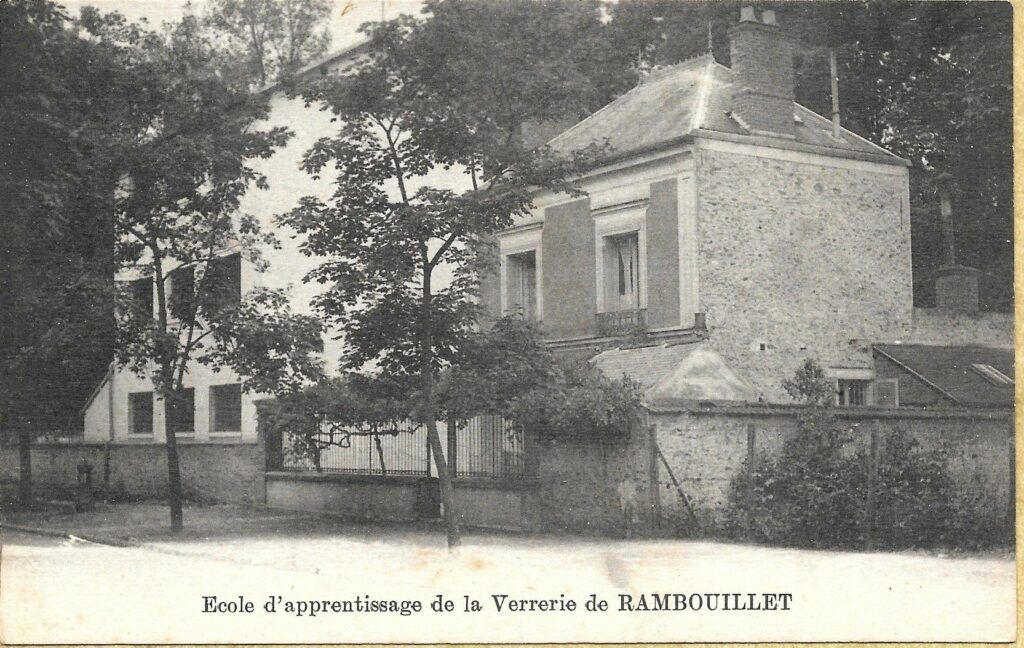

Le 27 août 1916 les terrains Montandon sont rachetés et la nouvelle usine est inaugurée le 28 juin 1917. Elle emploie d’abord du personnel venu d’Arleux, puis embauche localement. En 1920 elle emploie plus de 200 personnes. Parmi elles des enfants, pour qui l’entreprise achète une maison, en face de l’usine, où ils sont en pension complète dans le cadre d’un apprentissage très précurseur : c’est « la colonie» .

Pour loger certains membres du personnel, la société achète aussi une maison au n°47 en 1920, une seconde au n°16 en 1924, une troisième au n°37 en 1937. C’est pour elle une nécessité : il lui faut un personnel hautement qualifié qui ne se trouve pas dans la région, et un logement de fonction est une condition à sa venue.

Pour loger certains membres du personnel, la société achète aussi une maison au n°47 en 1920, une seconde au n°16 en 1924, une troisième au n°37 en 1937. C’est pour elle une nécessité : il lui faut un personnel hautement qualifié qui ne se trouve pas dans la région, et un logement de fonction est une condition à sa venue.

La crise économique de 1931 (à la suite de celle que connaissent en 1929 les USA) réduit les commandes, et celles-ci sont confiées en priorité à l’usine qui a été reconstruite après guerre à Arleux, car son matériel est plus performant, puisque plus récent. En 1933 l’entreprise ferme son unité de Rambouillet, et en 1936 elle cesse définitivement ses activités. Ses maisons du boulevard Voirin sont vendues par adjudication. Les locaux industriels ne trouvent pas preneurs : désormais il n’y aura plus d’activité industrielle dans le quartier Pierrefite. (lire)

Des activités commerciales ou artisanales ?

Le quartier a toujours été trop excentré pour attirer des commerces, sinon à son extrémité Nord.

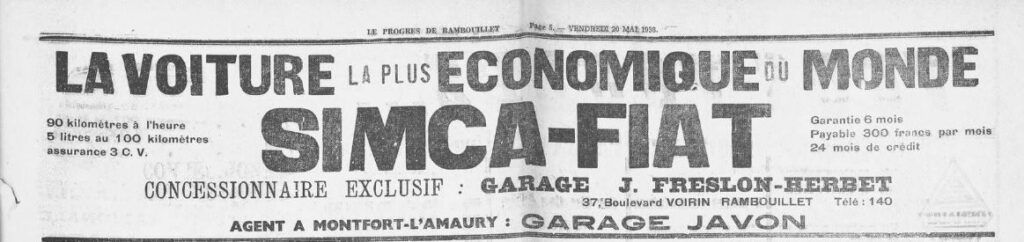

On rappellera donc seulement le garage Simca, créé par deux associés, Freslon et Herbet.

Mme Veuve Herbet en hérite. Elle cède ce premier emplacement (qui est toujours exploité en garage, aujourd’hui) et elle construit de nouveaux locaux, plus vastes, qui seront repris ensuite par Meresse, puis par Mercereau (Nounours pour les amis !). (lire)

Mme Veuve Herbet en hérite. Elle cède ce premier emplacement (qui est toujours exploité en garage, aujourd’hui) et elle construit de nouveaux locaux, plus vastes, qui seront repris ensuite par Meresse, puis par Mercereau (Nounours pour les amis !). (lire)

Quand le garage Mercereau ferme, les locaux sont brièvement repris pour en faire une salle de sports, mais celle-ci ne tient pas : le marché n’est pas encore mûr pour ce type d’activité. Un promoteur reprend l’ensemble.

Le lycée Bascan

Aujourd’hui, le quartier Pierrefite est avant tout le quartier du lycée Bascan.

En 1956, l’architecte Jacques Barge est chargé de réaliser le plus vaste lycée francilien : 17 bâtiments complémentaires, construits sur les 17 ha de terrain boisé limités à l’Est par la voie ferrée, qui appartenaient à la Passementerie Leroy. Les travaux sont effectués de 1958 à 1962.

Le sol est sablonneux, constitué de buttes de silice plantées de pins. Pour ne pas avoir à effectuer de gigantesques travaux de terrassement, Barge conçoit des bâtiments d’externat articulés en une longue ligne brisée, de plus de 300m, dont la plus grande longueur est parallèle à la voie ferrée.

Le sol est sablonneux, constitué de buttes de silice plantées de pins. Pour ne pas avoir à effectuer de gigantesques travaux de terrassement, Barge conçoit des bâtiments d’externat articulés en une longue ligne brisée, de plus de 300m, dont la plus grande longueur est parallèle à la voie ferrée.

Il limite la hauteur des bâtiments pour qu’ils ne soient pas visibles de la route.

L’entrée du lycée reste à l’emplacement de celle de la propriété initiale. Y sont regroupés la loge du gardien, le pavillon de l’administration et les logements de fonction.

L’entrée du lycée reste à l’emplacement de celle de la propriété initiale. Y sont regroupés la loge du gardien, le pavillon de l’administration et les logements de fonction.

A l’ouest, les deux internats (garçons et filles) sont séparés par le réfectoire et les cuisines. L’ensemble s’achève en contrebas par les salles de gymnastique.

Le ministre Louis Joxe inaugure les deux premières tranches, le 5 novembre 1960. La troisième tranche est terminée en 1962.

Barge utilise des techniques de préfabrication industrielle en usine pour des poteaux de façade, des poutrelles, les dalles de plancher… Il utilise aussi des méthodes et des matériaux traditionnels : soubassements en meulière, cloisons en briques creuses… Ceci fait du lycée un témoin de l’évolution des constructions entre tradition et ces techniques modernes qui deviendront la norme par la suite.

En 1972 au lycée classique et moderne vient s’ajouter un lycée technique d’Etat, et un nouveau bâtiment d’internat qui deviendra plus tard un collège.

En 2025 ce vaste ensemble scolaire accueille 2350 élèves (et le collège, 330). Une équipe de 300 professionnels, enseignants, techniciens et employés, y travaille.

Au cimetière de Rambouillet, une plaque posée par ses amis rappelle l’engagement de Marceau Pelle, proviseur et maire adjoint de Jacqueline Thome-Patenôtre, dans la réalisation de ce lycée. Il n’imaginait sans doute pas un tel développement !

Pour les milliers de lycéens qui y ont étudié, Bascan n’a pas le visage de celui qui fut de 1907 à 1915 le directeur de l’Ecole Primaire Supérieure Professionnelle de Rambouillet, et qui, entré dans la résistance à 72 ans, a fini ses jours en déportation à Buchenwald (lire). Mais chacun se souvient de quelques professeurs qui l’ont particulièrement marqué.

Et peut-être voudrez-vous mettre en commentaire une date, une matière et un nom, parfois écorché…

Des professeurs à la personnalité aussi différente que Christiane Ferret, professeur non-voyant, qui a été en charge depuis 1969 de l’accueil des élèves malvoyants et non voyants de Bascan, de Monique Rivet, professeur de lettres dont les romans ont été publiés chez Flammarion, et Gallimard, et de tant d’autres…

Tous ont sans doute eu la volonté d’instruire, en tentant d’appliquer tant bien que mal les réformes décidées par les 40 ministres qui se sont succédé en 66 ans à la tête de ce qu’Allègre appelait le mammouth !

Christian Rouet

novembre 2025

Bonjour,

En 1957/58 j’ ai passé quelques mois d’école à la Passementerie, en attendant l’ouverture de l’école primaire à La Louvière (en cours supérieur). Nous avions emmenagés dans les premiers HLM. Cordialemen YO