La fin de la chasse à courre ?

Avant propos :

Dans cet article je voulais évoquer la chasse à courre, et résumer le débat qui oppose depuis si longtemps anti et pro chasse à courre -sans prendre parti.

Au moment de le publier, un « bouton » de l’équipage Bonnelles-Rambouillet à qui je le soumettais pour avis m’a indiqué que son association venait de décider d’arrêter ses activités, en me donnant des détails précis sur ce qui est une rumeur depuis déjà longtemps.

D’où mon introduction.

Le Rallye vient de démentir. Dont acte.

Au moment où j’écris cet article l’information n’est pas encore confirmée officiellement, mais l’équipage de Bonnelles-Rambouillet aurait pris la décision d’arrêter ses activités.

Beaucoup vont s’en réjouir, qui se battent depuis des années (le mot n’est pas trop fort) pour interdire son activité au nom de la souffrance animale, et parce qu’ils y voient un loisir de riches.

D’autres vont regretter, avec la disparition de la vénerie, ces traditions qui représentent une part du savoir cynégétique, et ils rappelleront que Rambouillet n’a existé qu’en raison de la passion que les rois de France ont eu pour cette chasse.

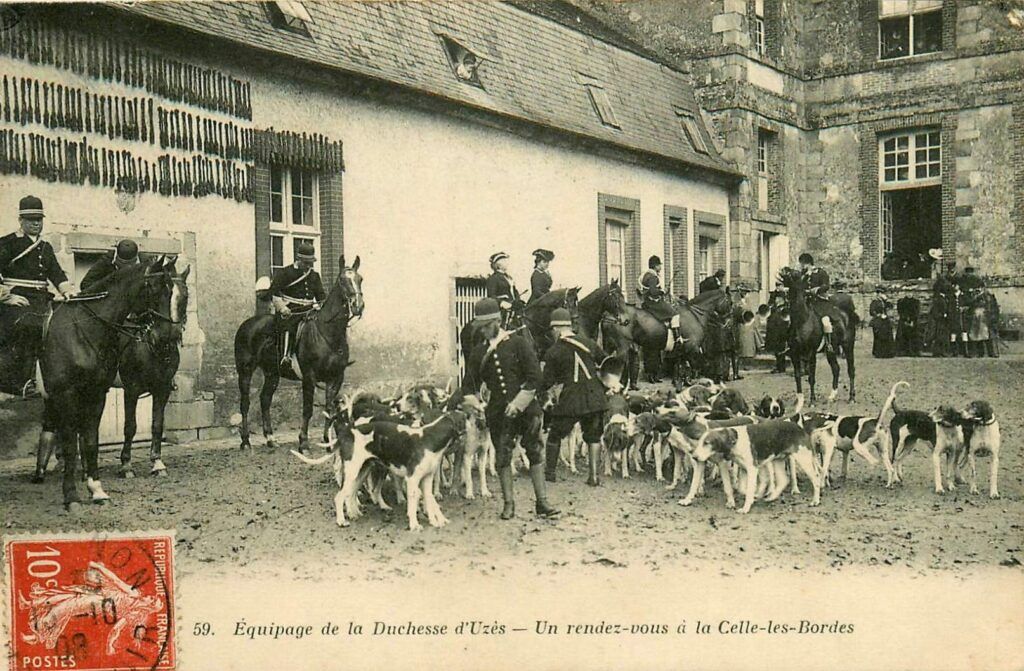

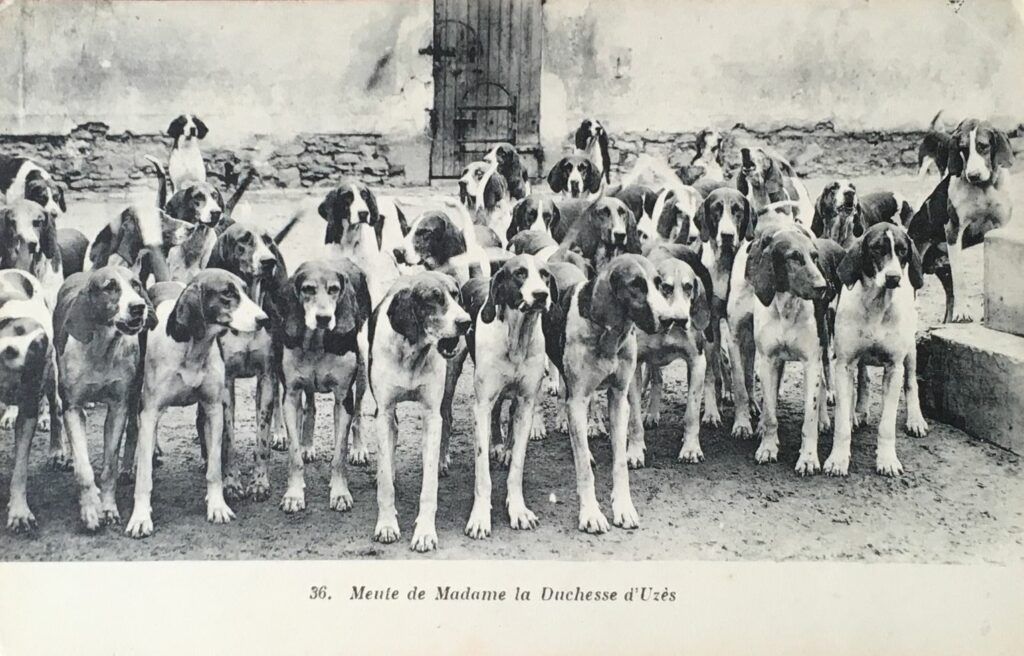

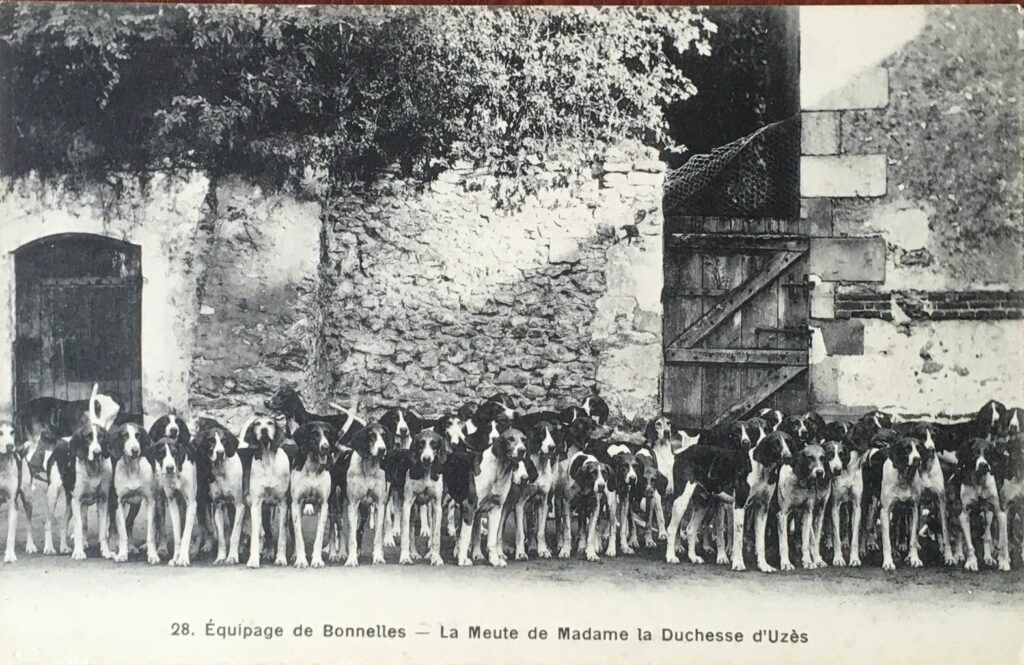

Je ne vais pas décrire ici le fonctionnement d’une chasse à courre, ni le cérémonial qu’elle a conservé, avec son langage, son organisation hiérarchique. Et j’ai déjà évoqué la meute de l’équipage de Bonnelles-Rambouillet, l’histoire de la duchesse d’Uzés, et à plusieurs occasions l’importance de la chasse à courre dans l’histoire de Rambouillet.

Nous nous contenterons donc, après un rapide rappel historique, d’évoquer le débat qui oppose depuis plus d’un siècle partisans et adversaire de la chasse à courre, et qui semble se terminer aujourd’hui à Rambouillet.

A l’origine

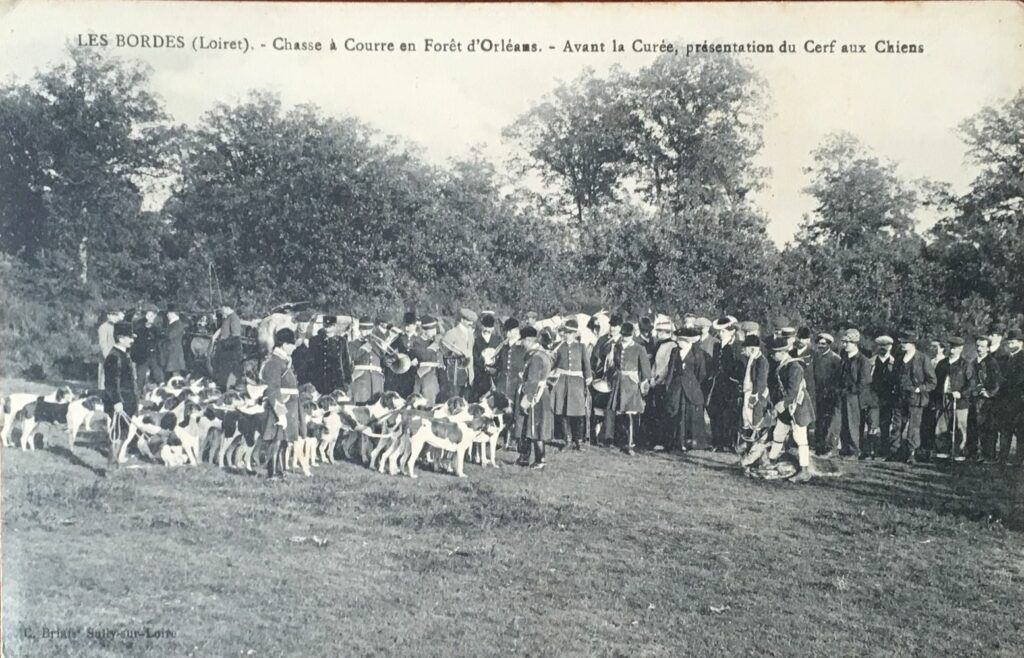

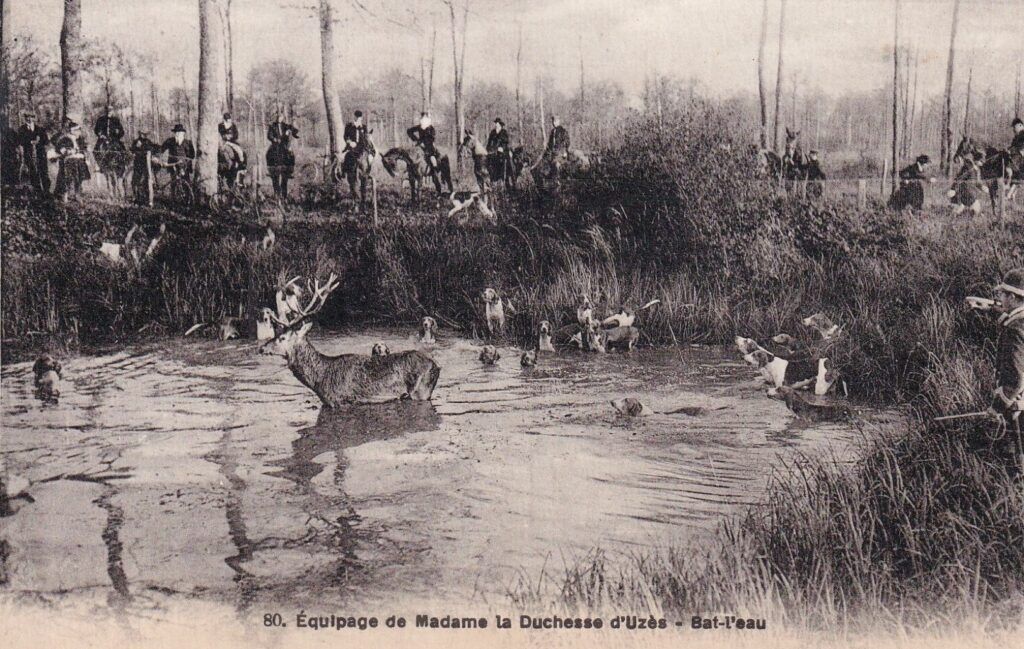

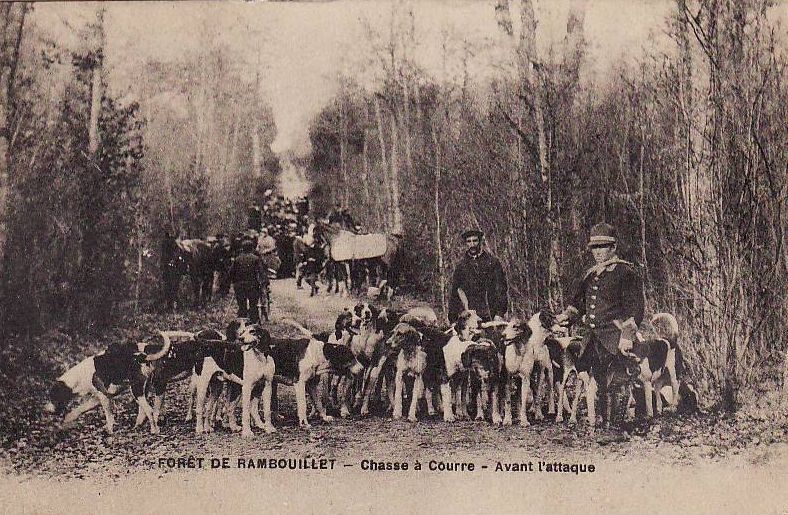

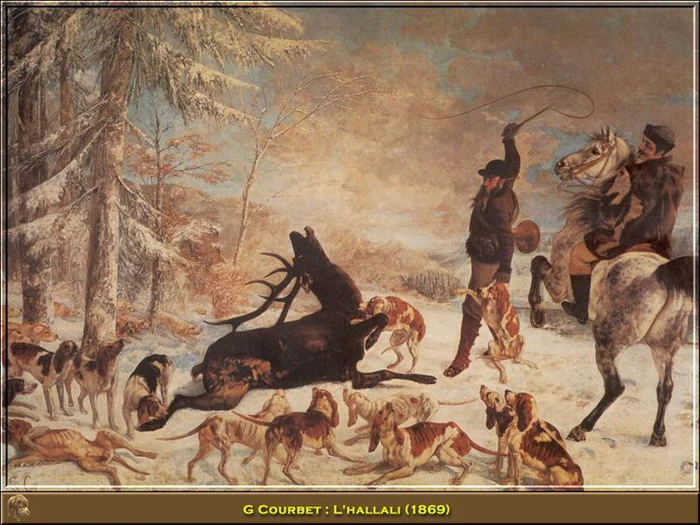

La vénerie aussi appelée « chasse à courre » ou encore désignée par « chasse à courre, à cor et à cri », est « un mode de chasse qui consiste à poursuivre un animal sauvage (…) avec une meute de chiens courants, jusqu’à le perdre ou le tuer. »(Wikipedia)

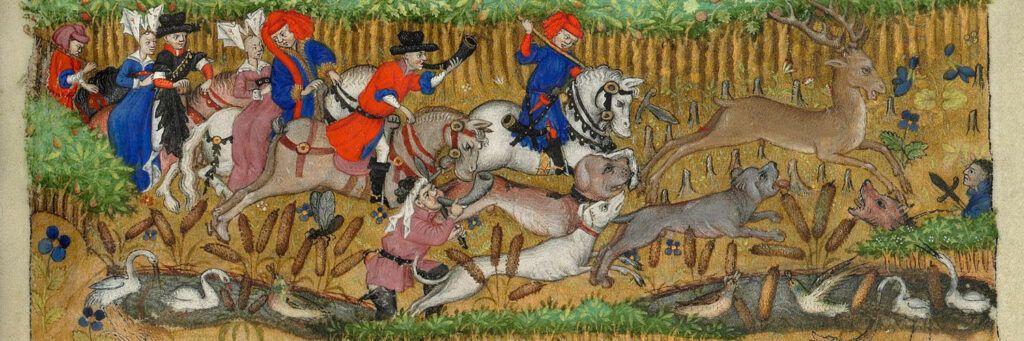

Dès la domestication du chien, l’homme a chassé avec lui. Des trouvailles archéologiques en Arabie, datant du 7ème millénaire avant notre ère, prouvent déjà la pratique du courre, pour attraper un gibier avec une meute de chiens courants.

Les Gaulois chassaient à courre –principalement le lièvre– pour protéger leurs cultures plus que pour se nourrir du gibier. Bientôt, avec le cheval, se développe la grande vénerie, où la meute chasse un grand gibier (sanglier, cerf…), suivie par des cavaliers sur des parcours plus importants.

A l’époque carolingienne la France est la nation la plus renommée en matière de vénerie.

Cependant ce n’est qu’à la Renaissance, sous François 1er, que les règles de la chasse à courre sont codifiées. Le roi est un chasseur passionné. Il déclare : « Vieux et malade je me ferais porter à la chasse et peut-être que mort je voudrais y aller dans mon cercueil ». On ne s’étonne donc pas que ses chroniqueurs l’appellent le « père des veneurs ».

Le roi promulgue un édit en 1526 qui régit la police de la chasse et le « noble déduit » (règle de la grande vénerie). La pratique de la chasse à courre se voit ainsi codifiée et règlementée avec des principes qui en forment aujourd’hui encore les bases. Jacques de Fouilloux les recueille en 1561 dans un livre qu’il dédie à Charles IX : « La Vénerie », réédité sans interruption jusqu’au XIXème siècle.

Le roi promulgue un édit en 1526 qui régit la police de la chasse et le « noble déduit » (règle de la grande vénerie). La pratique de la chasse à courre se voit ainsi codifiée et règlementée avec des principes qui en forment aujourd’hui encore les bases. Jacques de Fouilloux les recueille en 1561 dans un livre qu’il dédie à Charles IX : « La Vénerie », réédité sans interruption jusqu’au XIXème siècle.

La meute de chiens doit chasser en autonomie maximale, et elle ne peut poursuivre que le seul gibier qui a été sélectionné et lui est désigné. Le veneur est avant tout un dresseur de chiens, qui leur apprend à retrouver leur instinct de chasseur, tout en le dominant pour attraper leur proie sans la toucher.

C’est le partenariat de l’homme avec le chien et le cheval, contre l’animal sauvage.

La grande vénerie est alors vue comme un art de vivre qui prépare à la guerre. Sa pratique devient un signe de noblesse.

François 1er revêt un habit rouge. Il a plus de cent pages et deux cents écuyers et piqueurs et ses chasses lui coûtent plus de cent cinquante mille écus par an.

A partir de son mariage avec Marie de Médicis, Henri IV se prend d’une vive passion pour la chasse. Il a trente-six chiens de meute dont douze grands lévriers et quatre grands dogues. Il y adjoint cent-vingt archers et trente chiens pour la chasse au loup, et vingt-quatre chiens pour le lièvre. Dans ses mémoires Sully évalue à un million deux cent mille écus le budget annuel de la chasse royale.

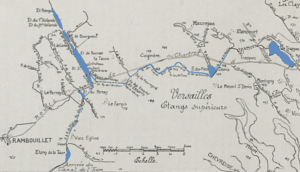

Cependant c’est Louis XIII qui fait de la chasse à courre une institution royale. Louis XIV réalise le potentiel de Rambouillet pour la chasse, et oblige Fleuriau d’Armenonville à céder son château au Comte de Toulouse, le fils qu’il a eu avec Mme de Montespan.

Le nouveau propriétaire de Rambouillet, comme son fils, le duc de Penthièvre, puis Louis XV et Louis XVI agrandissent le domaine, et l’aménagent pour en faire un superbe terrain de jeux entièrement destiné à la chasse à courre. De grandes allées sont aménagées pour que les chasseurs et les suiveurs puissent apercevoir de loin le passage de la meute, et suivre la chasse, à cheval ou en calèche.

Et si la Révolution met fin à la chasse à courre, perçue comme l’un des symboles du pouvoir royal, Napoléon s’empresse de la rétablir, même s’il ne la pratique pas beaucoup lui-même.

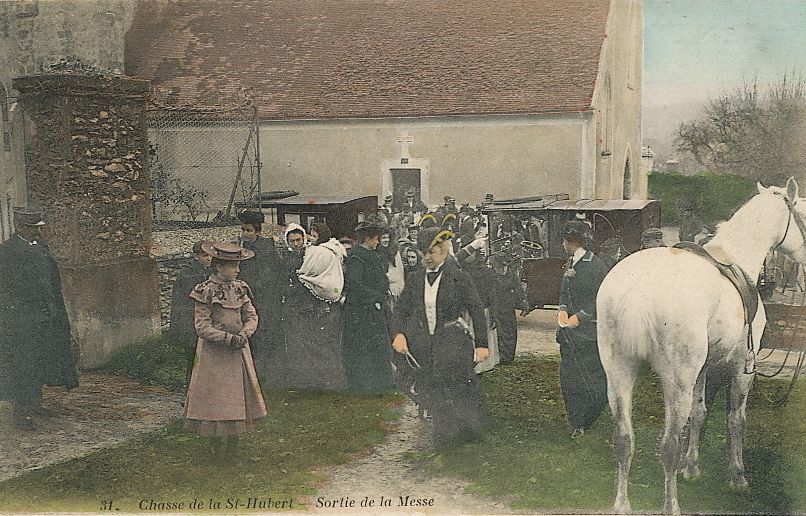

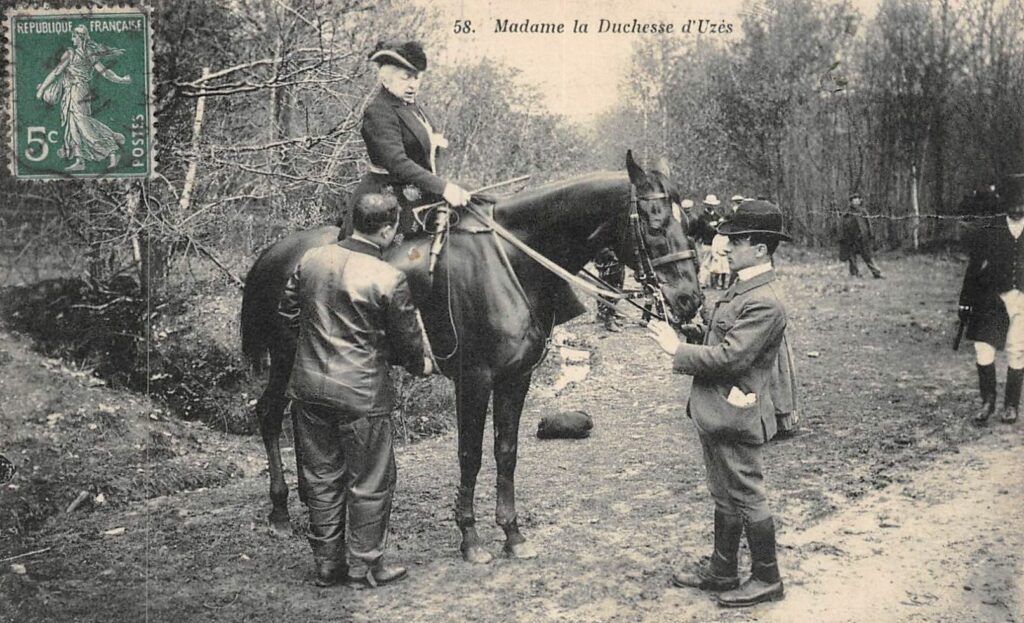

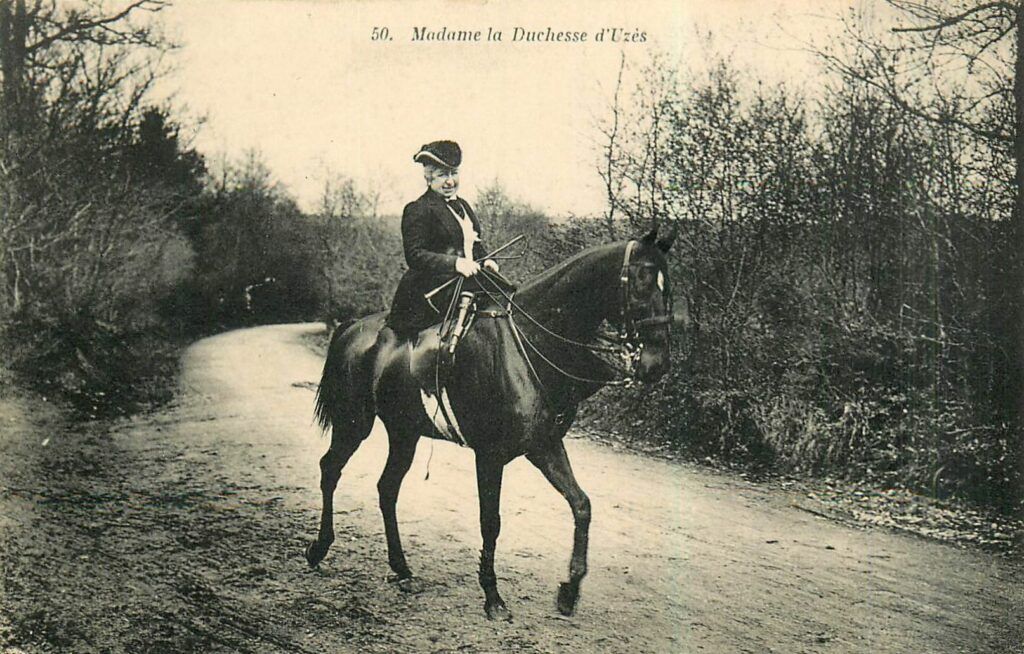

Les femmes chassent comme les hommes : le roi Saint Louis voulait que toutes les femmes qui le souhaitaient « reçoivent botte et éperons » et qu’elles puissent monter à cheval comme un homme. Anne de France, fille du roi Louis XI, monte à cheval et sonne de la trompe. « Elle conduit elle-même ses chiens en les appelant chacun par son nom et, détail admirable, ne donne aucun signe de tristesse devant la mort du cerf (« Au cerf regarde tirer l’œil, ne fait semblant qu’elle en ait deuil ») » (Charles Stépanoff, l’Animal et la mort).

Catherine de Médicis introduit en France la selle qui permet aux femmes de monter « en amazone » et de suivre la chasse à la même allure que les hommes.

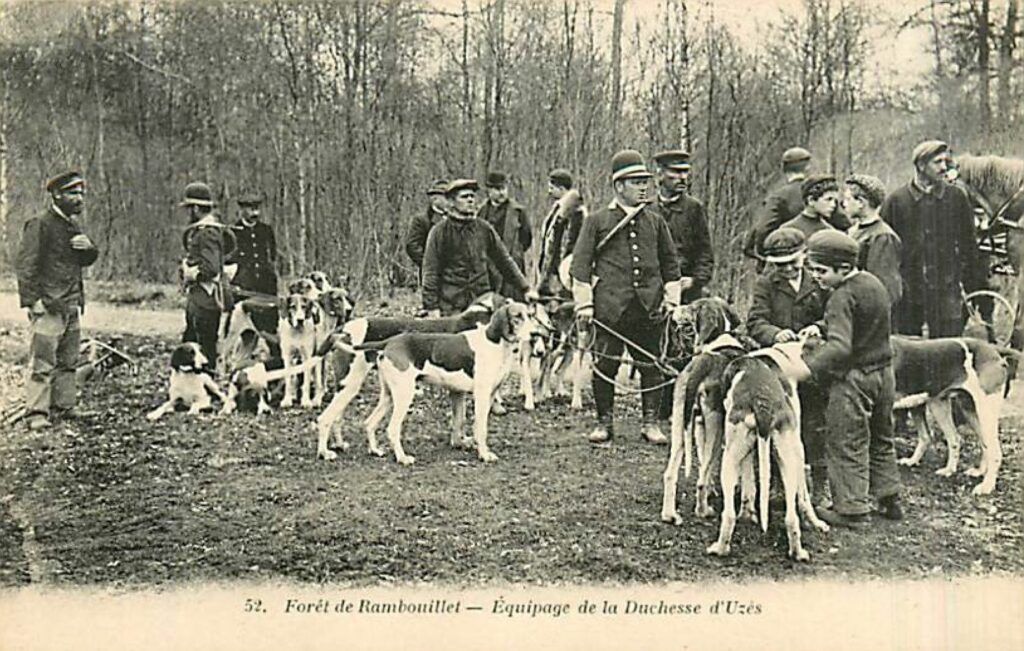

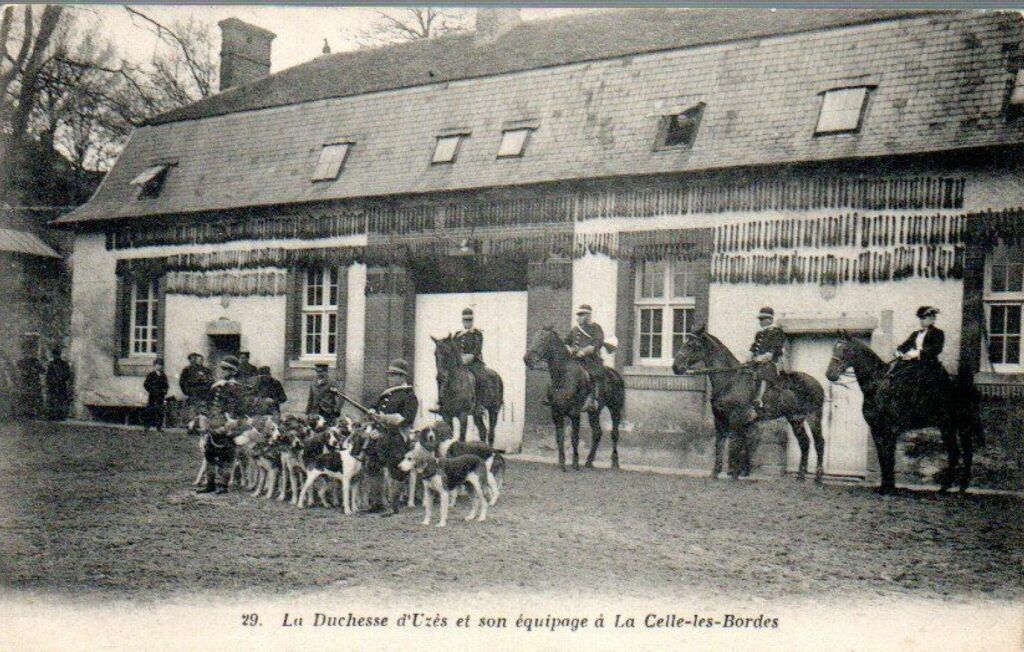

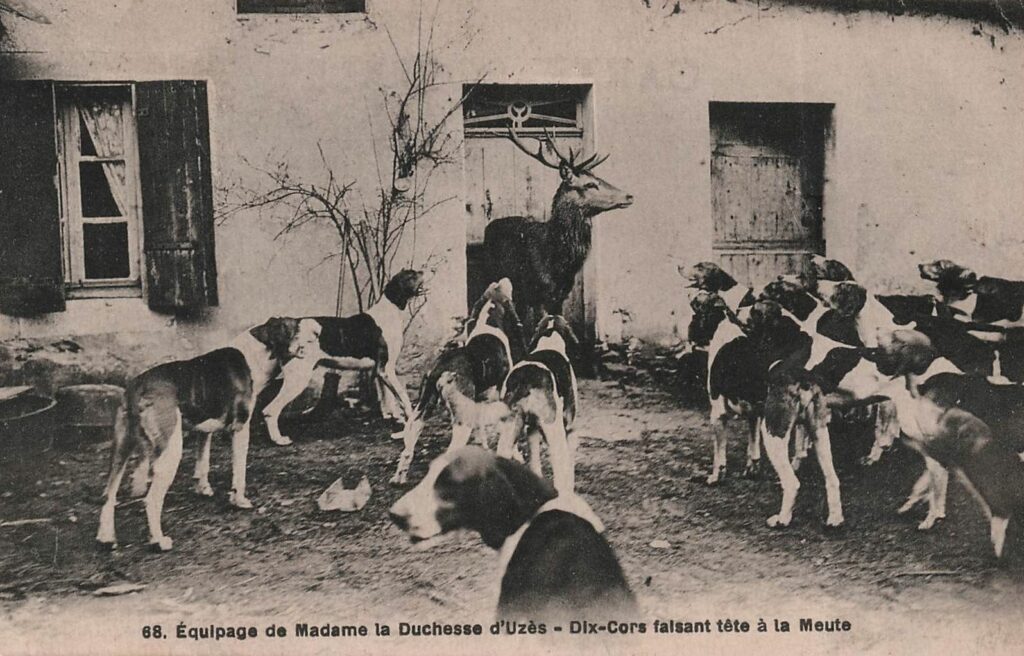

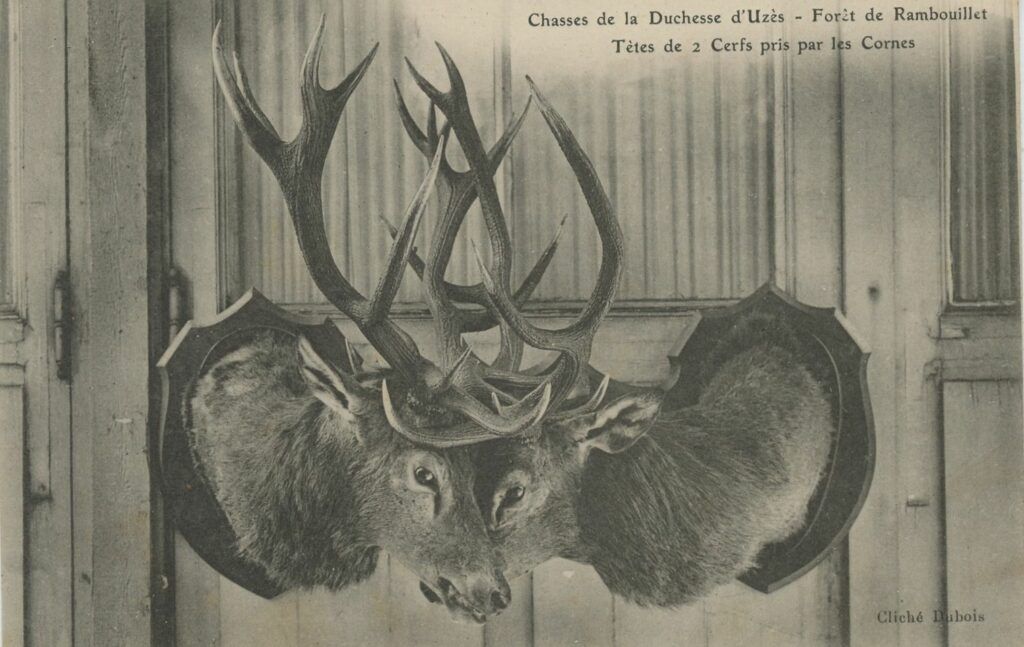

Quant aux exploits de la duchesse d’Uzés, ils sont bien connus à Rambouillet !

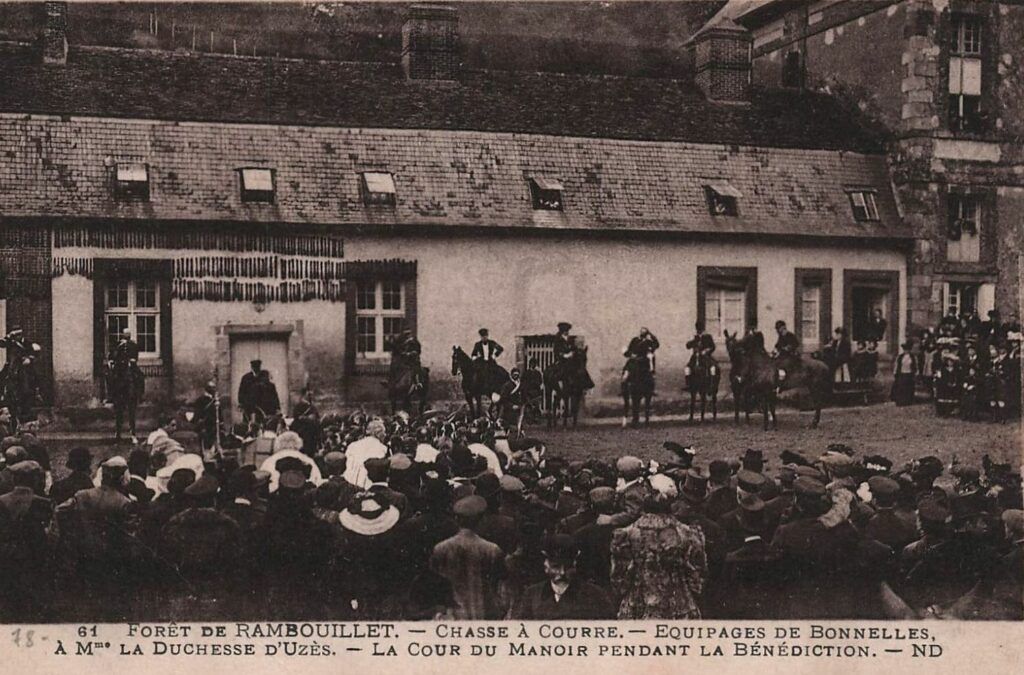

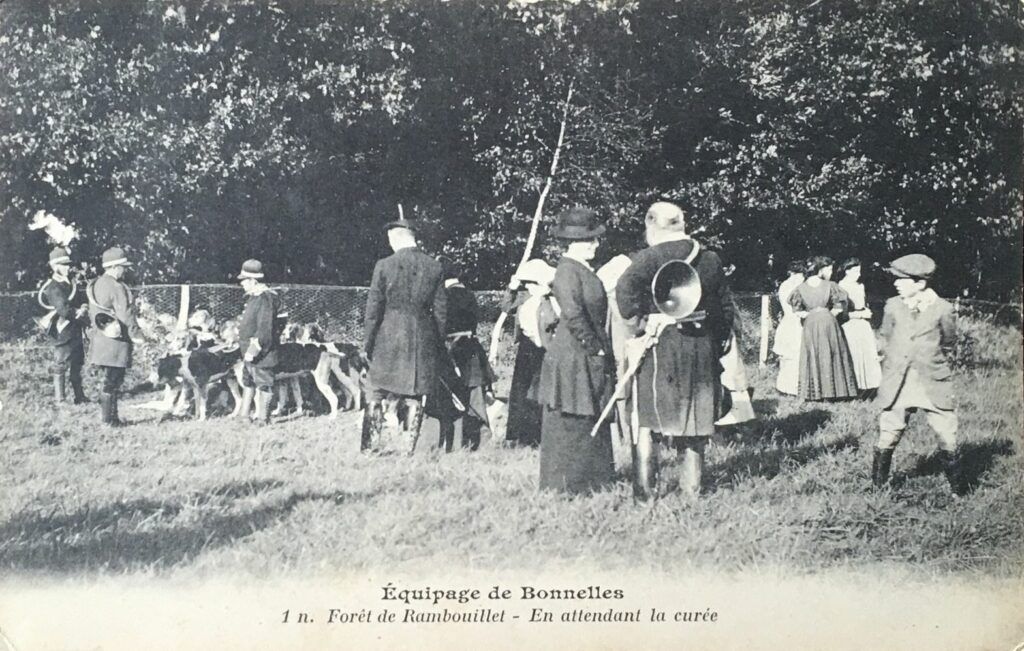

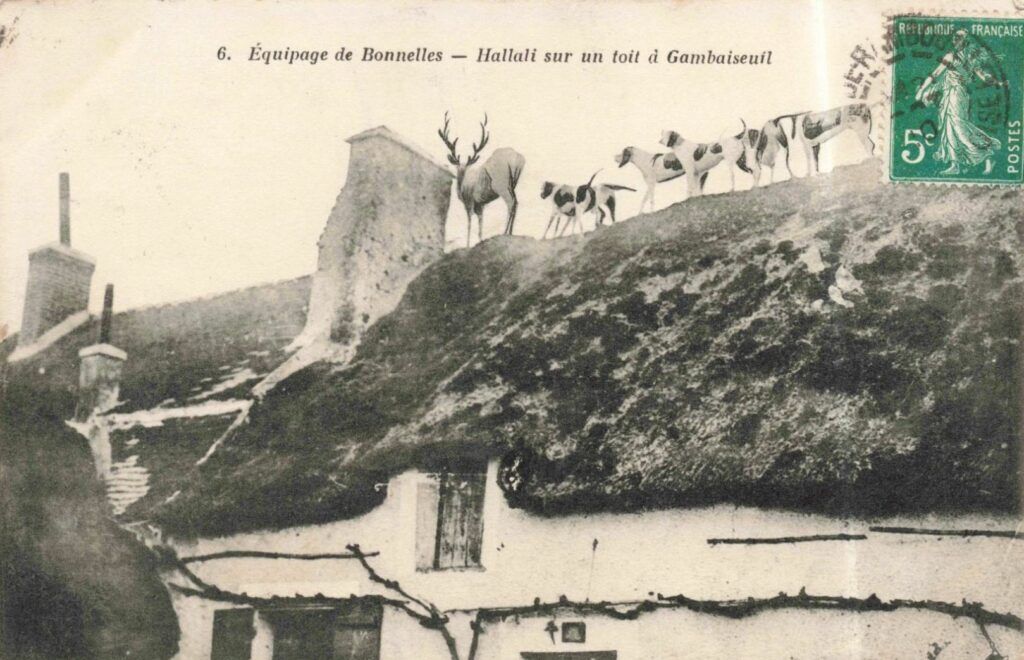

Le Rallye Bonnelles-Rambouillet

Le duc de Luynes avait créé à Dampierre un équipage qui chassait le cerf dans son domaine, ainsi que dans celui de Rambouillet, sur autorisation spéciale de l’empereur. Sa tenue était entièrement rouge. En novembre 1870 le duc de Luynes tombe au champ d’honneur.

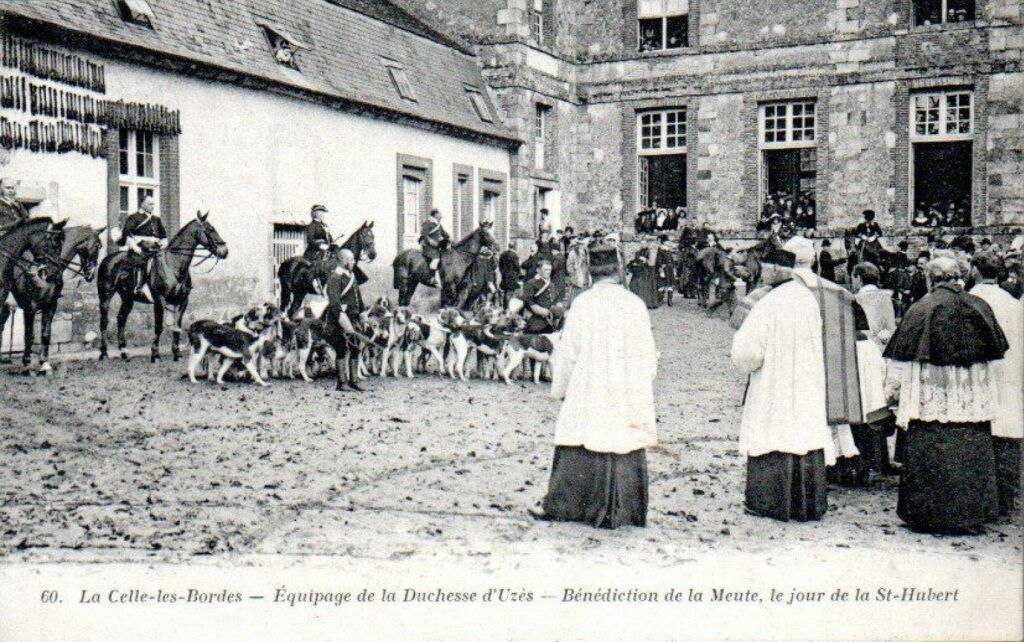

En 1872 son équipage est repris par le duc d’Uzés, qui en fait le Rallye Bonnelles. Il installe son chenil à la Celle-les-Bordes.

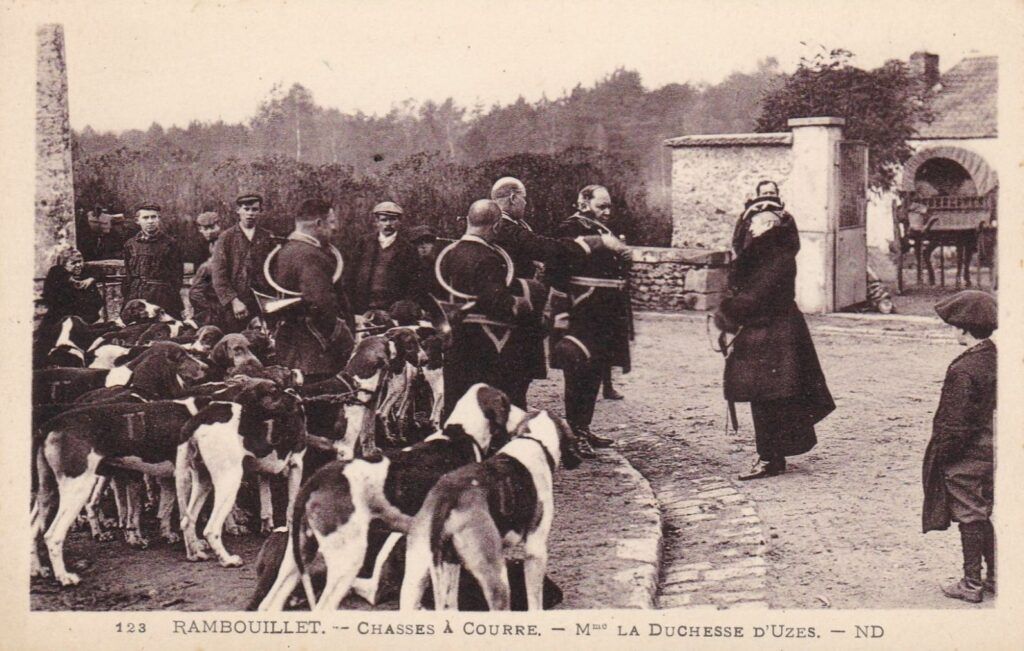

En 1880, après le décès de son époux, la duchesse d’Uzés, reprend l’équipage, et en assure la direction jusqu’à sa mort, en 1933. Quelques jours avant, elle a servi, à 86 ans, son 2056ème cerf !

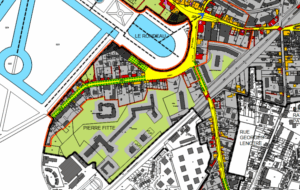

Sa fille Simone d’Uzès, duchesse de Luynes, lui succède. En 1936, les piqueurs, les chevaux et les chiens sont transférés à la ferme de Mocquesouris, dans le parc du château de Rambouillet qu’ils occupent encore aujourd’hui. La seconde guerre mondiale interrompt les chasses pendant six saisons.

En octobre 1945, la vénerie reprend sous la direction de Maurice Otto, jusqu’à son décès le 7 décembre 1973. Lui succèdent ensuite Mme Maurice Otto (1973 – 1976), Alain Dauchez (1976 – 1998), Daniel Aubry (1998 – 2021) et Véronique Nadjahi (depuis 2021).

La guerre

Le terme peut sembler excessif, mais entre les partisans et les adversaires de la chasse à courre, l’opposition est aujourd’hui d’une très grande violence. A la lecture des articles parus depuis un siècle, cette radicalisation s’est cristallisée sur deux point principaux et témoigne d’une évolution très nette.

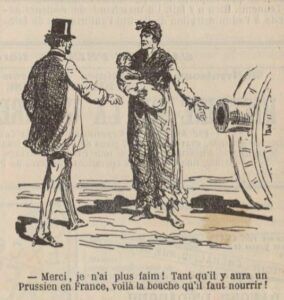

Hier l’opposition portait avant tout sur la survivance d’un privilège féodal, un loisir de nantis jugé contraire aux valeurs d’égalité de notre République. Aujourd’hui il s’agit principalement du respect de l’animal, et de la prise en compte de sa souffrance.

Le débat n’est pas nouveau, mais le vent tourne ! Le 15 mai 1907, Ruau, ministre de l’agriculture du gouvernement Clémenceau déclarait : « si la chasse à courre n’existait pas, il faudrait l’inventer ». Je doute qu’un ministre du gouvernement Bayrou se risque aujourd’hui à une telle déclaration !

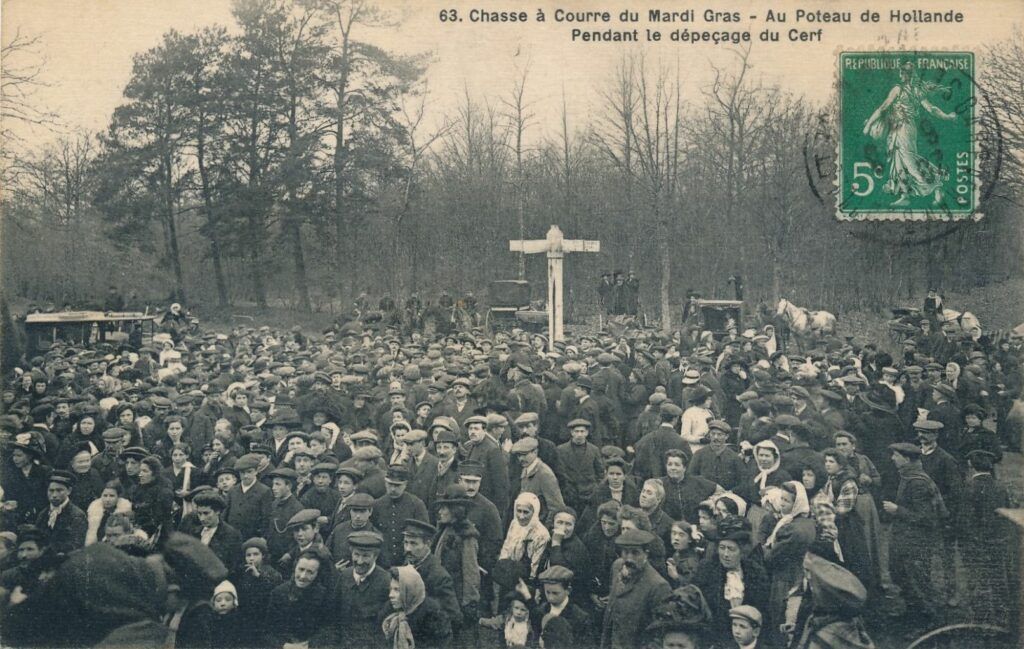

Ruau affirmait notamment : « la vénerie actuelle évidemment n’a que de lointains rapports avec la grande vénerie d’autrefois. Très aristocratique en apparence, elle est, aujourd’hui, suivie de la façon la plus curieuse, la plus attentive, par la classe des petits ruraux qui, dans son organisation, trouvent de multiples profits… » et, la définissant d’un mot caractéristique, il ajoutait qu’elle constitue « un sport à la portée de tous, un sport éminemment démocratique ».

Est-ce bien le cas ?

Difficile de soutenir qu’un groupe dans lequel on entre par cooptation, et où il est nécessaire d’être bon cavalier (ce qui, déjà, vous assimile à une certaine classe sociale), et de pouvoir supporter le coût d’une adhésion, de l’entretien d’un cheval, des frais d’une tenue particulière… n’est pas un groupe de nantis. Et le fait qu’on y trouve un nombre élevé de nobles ne peut que renforcer cette impression.

Le sociologue Pinçon-Charlot (« La chasse à courre, ses rites et ses enjeux ») écrit : « en 2002, on comptait treize patronymes nobles sur les trente six membres du Conseil d’Administration de la Société de Vénerie. […] Cette surreprésentation exprime une partie de la fierté de la vénerie, à savoir son respect des traditions et des valeurs […] mais, au-delà, cette présence de la noblesse fait penser aux châteaux, aux vignobles, aux cercles, biens et institutions qui peuvent jouer un rôle dans l’ascension sociale et la cooptation de nouveaux venus parmi les élites. La vénerie est aussi une instance de consécration, et en ce sens elle ne peut se démocratiser radicalement. »

Les partisans de la chasse ne sont pas d’accord, et insistent sur la démocratisation réelle de leurs équipages. L’association des Veneurs publie régulièrement des statistiques rappelant le nombre de ses adhérents, et leur grande diversité sociale, mais les moyennes qui regroupent les veneurs de la petite et de la grande vénerie sont-elles significatives ?

Il n’en demeure pas moins que cette chasse reposait sur un droit de propriété ou de jouissance du territoire, qui était le privilège des nobles, et qui se heurte aujourd’hui à son occupation moderne. Le droit de suite du gibier a été supprimé, et si les forêts domaniales peuvent être louées à l’ONF, aucune propriété privée ne peut plus être traversée sans l’accord de son propriétaire, mais il s’en suit des incidents fréquents avec les propriétaires.

Comme le résume Charles Stépanoff, auditionné au Sénat :« La chasse à courre n’est pas du tout liée à une vision étriquée de la propriété privée, bien au contraire, elle est liée à une question de droit d’usage. Le cerf ne respecte pas la propriété privée, les chiens non plus et donc les chasseurs doivent pouvoir aussi récupérer leurs chiens… »

Certes, la chasse à courre a présenté durant des siècles –notamment pour notre région– un apport économique substantiel.

En 1908 un veneur exprimait déjà son incompréhension (« L’Acclimatation des animaux et des plantes », 10 nov. 1907 ) : « Je paye des impôts pour mes chevaux, pour mes chiens. En cas de mobilisation, mes chevaux feraient d’excellentes bêtes pour officiers de cavalerie.

Localement l’existence de mon équipage est la cause d’un mouvement commercial important : pour mes chiens, j’achète de la viande ; pour mes chevaux, des fourrages, de l’avoine, etc. ; je fournis de l’ouvrage aux maréchaux ferrants, aux selliers, aux bourreliers ; je suis un excellent client pour le vétérinaire.(…)On en veut à cette pauvre chasse à courre parce que c’est un des vestiges de l’ancien régime, et sous ce prétexte qui n’est pas sérieux, on est parti en guerre contre elle, oubliant tous les immenses services qu’elle rend au pays.

Quand on aura « démoli » la chasse à courre, on « démolira » la chasse à tir, comme on veut « démolir » tout ce qui fait la force et la richesse de la France. »

Et même si les retombées économiques de la chasse à courre en 2025 ne sont plus comparables à ce qu’elles étaient au siècle dernier, les recettes perçues par l’ONF pour la location de forêts domaniales aux équipages représentent une contribution importante à son budget.

Pendant un siècle un petit groupe, qui tente de défendre ses valeurs, ses traditions et son existence, s’est ainsi défendu contre le ressenti d’exclusion de ceux qui ont le sentiment de ne pas pouvoir en faire partie (ou simplement ne le veulent pas).

La souffrance de l’animal

Compte-tenu des dégâts de plus en plus importants qu’ils causent à une forêt déjà très fragilisée, il ne peut pas être question de laisser se multiplier les grands herbivores, qui n’ont plus de prédateurs naturels –en dehors de l’homme.

Compte-tenu des dégâts de plus en plus importants qu’ils causent à une forêt déjà très fragilisée, il ne peut pas être question de laisser se multiplier les grands herbivores, qui n’ont plus de prédateurs naturels –en dehors de l’homme.

Quelque soit la sympathie que nous inspirent ces beaux animaux, il n’est pas impossible que certaines espèces soient bientôt cataloguées comme nuisibles, et que les chasses à tir soient fortement augmentées. Et si un jour, elles venaient à être interdites, il restera à les remplacer par des chasseurs fonctionnaires pour que les espèces animales continuent à être régulées.

Par ailleurs, le nombre d’animaux tués dans les chasses à courre est très faible : d’abord parce que le nombre de journées de chasse est très limité, ensuite parce qu’au maximum, un seul cerf peut être tué durant une chasse, et enfin parce que la chasse se termine souvent par un échec : soit que l’animal échappe aux chiens, soit qu’il se réfugie dans une propriété privée. Aujourd’hui, il faut ajouter l’intervention, dans le domaine public, des adversaires de la chasse qui s’intercalent, filment, interviennent pour sauver le cerf par tous moyens licites ou non.

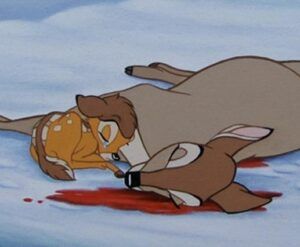

Cependant, aujourd’hui, c’est la souffrance de l’animal, ignorée durant toute l’histoire de l’humanité qui est devenue l’argument déterminant, et paradoxalement encore plus auprès des populations urbaines qui n’ont jamais été au contact de la nature et des animaux sauvages.

Or il faut bien le reconnaître : le jour où il est chassé, le cerf passe une bien pénible journée !

Que dites-vous ?

Que dites-vous ?

– Beaucoup moins que s’il était poursuivi par une meute de loups, ou de chiens non dressés ? Sans aucun doute !

– Il a toujours été chassé de la sorte ? C’est parfaitement exact !

– Et pourquoi se mobiliser contre la douleur de quelques cerfs, alors que des hameçons arrachent la gueule de milliers de poissons ? J’entends votre question !

Il est clair que tous les arguments sont recevables… mais la douleur animale n’est plus supportable aujourd’hui, après avoir été ignorée ou niée durant des millénaires. Les larmes de Bambi auront toujours plus de poids que n’importe quel raisonnement.

Aucun compromis n’est possible entre partisans et adversaires de la chasse à courre, parce que le domaine de réflexion est quasiment religieux.

Ainsi, aujourd’hui va sans doute s’arrêter un équipage créé il y a un siècle et demi. Et demain, sans doute, la France interdira définitivement la chasse à courre dans tout le pays, comme l’ont fait avant nous l’Allemagne, la Belgique et le Royaume Uni (certains de nos voisins n’ont pas eu à l’interdire, parce qu’elle n’y a jamais été pratiquée).

Il reste à souhaiter que les véritables chasseurs que sont les chiens de la meute trouvent un équipage d’accueil qui leur permettent de rester ensemble, car ce sont des chiens qui ne pourraient pas vivre dans des conditions autres que celles qu’ils ont toujours connues.

j en serais réjouie….

Chasseur de petit gibier dans les grandes plaines du nord je ne suis peut être pas qualifié pour porter un jugement sur la chasse à courre mais je souhaite m’exprimer dans ce forum.

Il y a des traditions qui se perdent de plus en plus vite actuellement.

Le bien être animal , l’écologie .. tout un programme !

Bien sur la chasse n’a plus la vocation de pourvoir à la nourriture mais la régulation de la prolifération de certaines espaces nécessite de procéder à des prélèvements.

La chasse à courre n’est peut être pas le moyen le plus efficace pour y parvenir mais cela va dans le bon sens.

Le Rallye Bonnelle est un témoignage essentiel de ce passé de la foret de Rambouillet et si il devait cesser ses activités cela me ferait beaucoup de peine !