Parlons un peu d'hygiène

Depuis qu’il a été aménagé pour accueillir le Président et les hôtes illustres de la République le château de Rambouillet dispose naturellement de tout l’équipement nécessaire, et notamment en matière d’hygiène.

Mais dans ce domaine, il semble qu’il n’a conservé des temps anciens que le souvenir de la salle créée vers 1730 pour le comte de Toulouse, avec ses faïences de Delft, et de celle de Napoléon dans son style pompéien.

Mais dans ce domaine, il semble qu’il n’a conservé des temps anciens que le souvenir de la salle créée vers 1730 pour le comte de Toulouse, avec ses faïences de Delft, et de celle de Napoléon dans son style pompéien.

Alors, pas de salles de bains auparavant ? Nos ancêtres ne se lavaient pas ? C’est parce que la crasse leur était indifférente qu’ils avaient abandonné les habitudes d’hygiène que les Romains avaient importées en Gaule ?

Non ! Leur propreté corporelle a toujours été pour eux une véritable préoccupation en même temps qu’un marqueur social, mais elle s’est exprimée de manière différente.

Les dangers de l’eau

On sait que les Romains (comme les autres peuples de l’Antiquité) maîtrisaient déjà bon nombre des principes de l’hydraulique et de la distribution d’eau, et les thermes faisaient partie de la vie urbaine. Ceux de Cluny (Ier –IIIème siècle) en restent un témoignage spectaculaire.

Au moyen-âge toutes les villes d’une certaine importance possédaient leurs étuves. On s’y lavait pour être propre, mais aussi par plaisir. Les petites cuves (baignoires) pouvaient accueillir des couples et dans les grandes cuves plusieurs personnes. Des collations y étaient servies. Des chambres à coucher, permettaient aux baigneurs de s’y reposer. En 1292 il y avait 26 étuves dans Paris. Elles disparaissent en quelques décennies à partir du XVIème siècle.

Des raisons économiques ont été avancées : le manque d’entretien des installations en raison des guerres, l’insuffisance de moyens financiers et la disparition des compétences techniques… On peut penser toutefois que les villes les plus riches auraient pu privilégier le maintien des thermes si elles l’avaient souhaité.

Des raisons religieuses ? Certes, le christianisme valorise la pureté de l’âme plus que celle du corps. La nudité a été de plus en plus perçue comme suspecte et liée au péché et les bains publics ont été souvent associés à la luxure et à l’immoralité. Cependant les maisons closes ne l’ont été qu’en 1946 et même si une étuve municipale avait été fermée pour raison morale, des étuves privées n’auraient pas manqué de les remplacer de façon discrète pour des privilégiés.

La véritable raison est d’ordre « scientifique ». Les progrès de la médecine ont fait croire que le corps est composé d’enveloppes perméables et que les pores se laisseraient pénétrer par l’eau comme par l’air. Ce n’est pas la proximité ou le contact qui semblaient présenter le danger de transmission d’une bactérie ou d’un virus, mais la chaleur et l’eau qui dilatant les pores de façon quasi mécanique, risquaient de priver le corps de ses défenses. « Bains et étuves et leurs séquelles, qui échauffent le corps et les humeurs, qui débilitent nature et ouvrent les pores sont causes de mort et de maladie » (Le Forestier « Régime contre épidémie »1495).

Régulièrement fermées de façon temporaire à chaque épidémie de peste, les étuves ont fini par l’être de façon permanente en 1560.

A la toilette par l’eau s’est alors substituée la toilette sèche, jugée non comme une régression, mais comme un véritable progrès sanitaire.

La toilette sèche

Lorsqu’il parle du bain, au XVIème siècle, Montaigne évoque « une coutume perdue qui était généralement observée en temps passé quasi en toutes les nations ». Cependant, être propre reste un impératif. Une femme « bien organisée » possède « sa « fourgeoire », contenant l’escurette (cure-oreille), la furgette (cure-ongle) et le fusequoir (cure-dent). »

Mais on se lave désormais sans eau. Quand Rabelais conçoit l’éducation idéale de Gargantua, celui-ci apprend à nager, mais pas à se laver.

Le seigneur d’Angennes revient de la chasse, crotté et en sueur. Il se sèche, se frotte le corps et change de linge. Sa chemise joue le rôle d’une éponge qui retient transpiration et impuretés. En changer c’est se laver.

Et puisque avoir une chemise propre, c’est être propre, alors le linge ne doit plus se cacher. La propreté tient d’abord à une bonne adéquation des habits à sa condition sociale et consiste à faire en sorte que les parties visibles du corps (visage, mains et linge de corps) soient bien nettes.

La mode s’adapte donc. Enfouie sous l’habit durant le moyen-âge, la chemise se montre au XVIème siècle : elle est visible à travers les fentes du pourpoint. Elle se révèle au poignet, sur la poitrine. Le col –partie supérieure de la chemise – prend de l’importance. A la Renaissance il n’était porté que par les savants, les dévots et les protestants. Au milieu du XVIème siècle il est supplanté par la fraise, mais il s’impose définitivement sous Henri III et Louis XIII. Au XVIIème siècle il s’agrémente de dentelle et s’étale sur la poitrine (c’est le rabat).

Ce ne sont pas les hygiénistes qui dictent ces pratiques, mais bien les auteurs de traités de bienséance et de civilités.

Dans les inventaires successoraux le nombre de chemises est un signe de richesse significatif. Il en faut pour tenir son rang ! Louis XIV change deux fois de chemises durant la nuit, et 5 ou 6 fois dans la journée.

Les lavandières ont du travail ! Quand le comte de Toulouse achète le château de Rambouillet, le lavoir de la Motte est détruit pour permettre la création du Rondeau mais il s’empresse d’en créer un à Groussay.

Seules la figure et les mains ont toujours été lavées à l’eau (et au savon, ou à l’herbe à fossé -la saponaire- pour les moins nantis), parce que ce sont les parties du corps qui sont visibles. Mais au XVIème siècle le visage doit s’aligner sur la blancheur du linge. Le fard redéfinit alors les traits du visage des hommes comme celui des femmes.

Quant aux cheveux, pour les assouplir et les nettoyer sans avoir recours à l’eau, ce sont les poudres qui s’imposent : outil de lavage et cosmétique du cheveu, elles parfument également. Au XVIIIème siècle l’usage de la perruque se popularise dans la noblesse et les classes aisées. Une pellicule blanche lui donne un aspect argenté qui achève la transformation du visage.

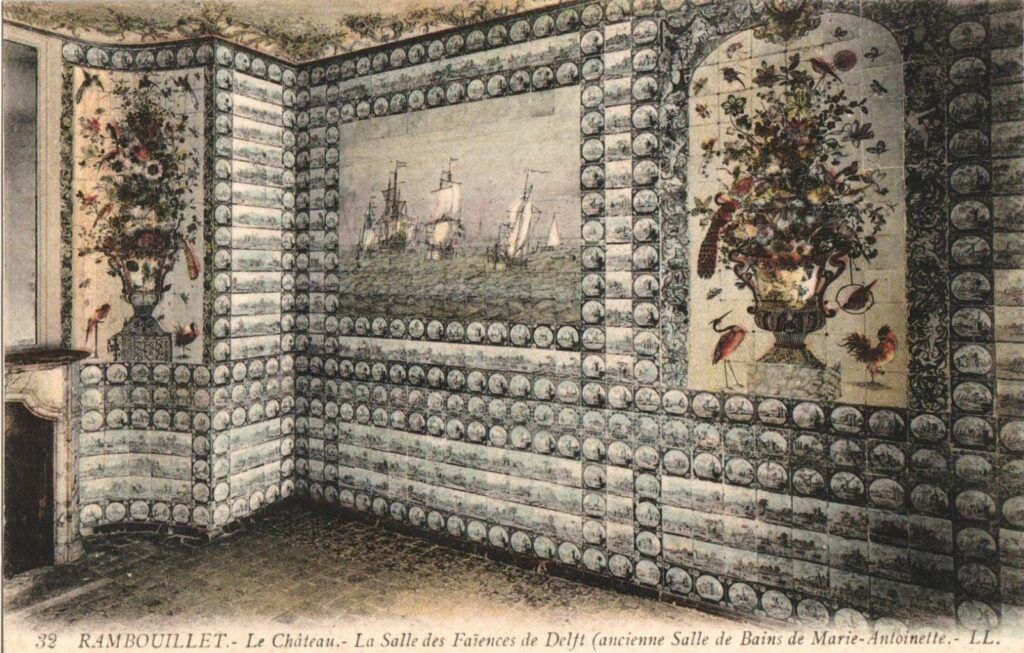

Le cabinet des faïences

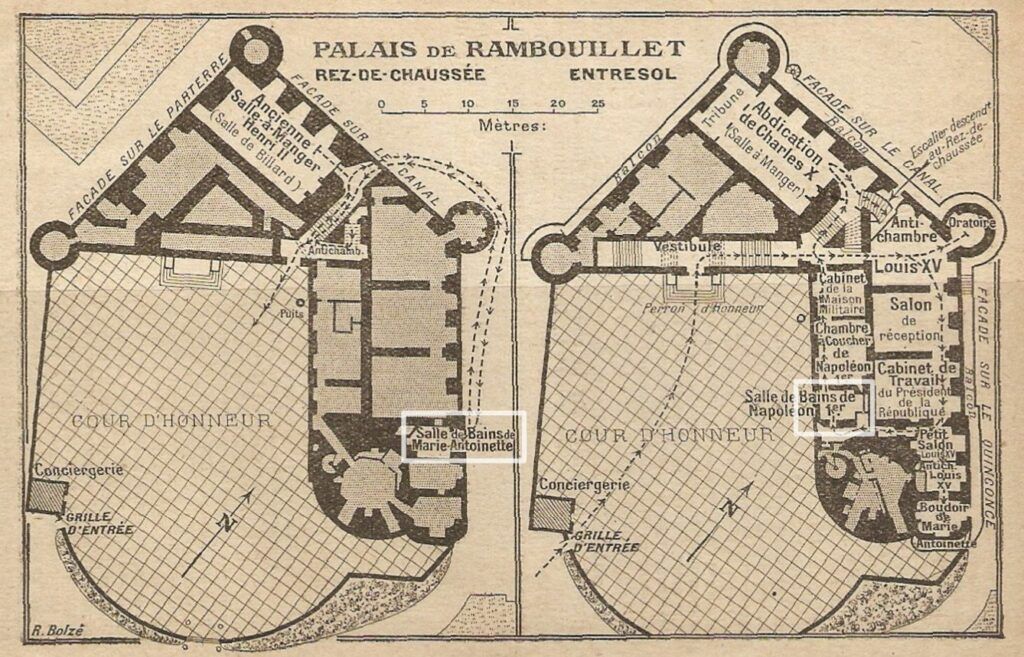

On appelle ainsi la salle-de-bains que le comte de Toulouse s’est fait aménager entre 1730 et 1736, lors de l’agrandissement du château de Rambouillet

Située au rez-de-chaussée, ses murs sont recouverts de 4098 carreaux bleu et blanc en faïence de Delft et son sol de 1389 carreaux de Valence.

Au XVIIème siècle des potiers italiens s’étaient installés à Anvers, et s’étaient ensuite réfugiés à Delft lors de la prise de la ville par les Espagnols. Leur faïence qui approchait l’aspect de la porcelaine chinoise avait connu un grand succès dans toute l’Europe. Les revêtements muraux alternaient comme à Rambouillet des petits carreaux avec un motif central (bateau, fleur, personnage…) et des plus grandes compositions (ici du hollandais Cornélis Bou maester). Ici l’ensemble bleu et blanc crée une ambiance rafraichissante, et des vases de fleurs apportent une touche colorée.

Au XVIIème siècle des potiers italiens s’étaient installés à Anvers, et s’étaient ensuite réfugiés à Delft lors de la prise de la ville par les Espagnols. Leur faïence qui approchait l’aspect de la porcelaine chinoise avait connu un grand succès dans toute l’Europe. Les revêtements muraux alternaient comme à Rambouillet des petits carreaux avec un motif central (bateau, fleur, personnage…) et des plus grandes compositions (ici du hollandais Cornélis Bou maester). Ici l’ensemble bleu et blanc crée une ambiance rafraichissante, et des vases de fleurs apportent une touche colorée.

Notons que dans de nombreux documents (cartes postales, plans) cette pièce est baptisée « salle de bains de Marie-Antoinette » : on ne prête qu’aux riches !

J’ouvre ici une parenthèse pour rappeler, à propos de décor en carreaux de Delft, l’existence de la tente tartare, l’une des folies du château de Groussay construite en 1963.

Elle est inspirée de celle que le roi Gustave III de Suède a élevée en 1781 à Drottninghol. Murs, sol et plafond sont recouverts de dix mille carreaux !

Ce château, voisin de Montfort-l’Amaury, est absolument à visiter… mais il est malheureusement fermé depuis plusieurs années.

En 1779, quand le duc de Penthièvre fait construire la chaumière aux coquillages pour sa belle-fille la princesse de Lamballe, elle ne contient pas de salle de bains mais la princesse dispose d’un cabinet de garde-robe : un endroit pour se changer, se poudrer… De chaque côté d’une grande glace, des automates sortent de deux colonnes d’angle en quart de cercle pour lui présenter parfums ou fards…

Le retour de l’eau

Avec le XVIIIème siècle l’eau retrouve progressivement sa place dans la toilette.

Pour quelques-uns le changement de linge pourrait ne plus être le seul geste chargé d’entretenir la peau. L’eau reste susceptible d’agir sur les pores, mais son action serait différente selon la température : le bain chaud est conservé pour un usage médical (et les cures thermales se développent). Le bain froid, au contraire, parce qu’il contracte les chairs, fortifie le corps. Le bain s’installe alors dans les classes supérieures de la société.

L’évolution est lente : en 1750, Blondel, dans son traité d’Architecture française, recense seulement cinq cabinets de toilettes dans les plans de soixante-treize hôtels particuliers. Cependant l’usage du bain est certainement plus répandu, car baignoires (en cuivre ou bois cerclé), et bidets sont des meubles que l’on déplace selon les besoins et qui ne sont pas affectés à une pièce ni à une place fixe.

On ne les cache du reste pas, car la pudeur ne s’oppose nullement à ce qu’une baignoire, un bidet ou une chaise percée soient utilisés en public (c’est même un honneur que d’assister à leur utilisation par le roi ou un noble personnage!).

En même temps, l’abus de fards et de parfums et le recours à trop d’artifices sont progressivement dénoncés et abandonnés dans l’esprit d’un retour à la nature dont Rousseau se fait l’ardent défenseur.

« Les odeurs appartiennent moins à la propreté qu’à un certain goût dépravé ou à un certain air de mode dont les petits maitres sont les arbitres. »( Briseux)

La salle de bains de l’empereur

A l’étage du château, le visiteur traverse la salle de bains de Napoléon, qui communique directement avec sa chambre. Aménagée en 1806, elle a conservé son décor d’origine malgré les nombreux changements d’occupants du château, y compris les emblèmes napoléoniens : le N ou l’aigle dans la couronne de lauriers au pied de chacun des panneaux.

De nombreux motifs : griffons, cygnes, cornes d’abondance évoquent l’Antiquité.

De nombreux motifs : griffons, cygnes, cornes d’abondance évoquent l’Antiquité.

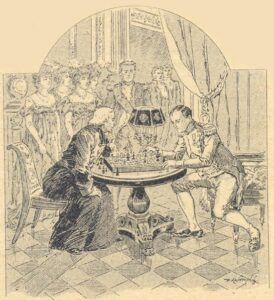

Sur les quatorze médaillons, le peintre avait pensé plaire à l’empereur en représentant sa mère, ses soeurs, les femmes qui comptaient dans sa vie. Les découvrant, Napoléon était entré dans une violente colère jugeant tout à fait inconvenant de se mettre nu devant elles. Les motifs des médaillons avaient immédiatement été remplacés par des vues d’Italie et des résidences impériales.

Cependant, l’important c’est de relever qu’une baignoire fixe en cuivre étamé est intégrée dans une niche de la pièce. Celle-ci, ainsi spécialisée mérite vraiment le terme de « salle de bains ».

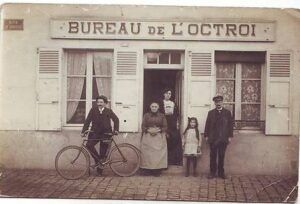

Coll Fabrice Spaëth

C’est un premier pas : bientôt la cuvette sera remplacée par le lavabo. Le broc par le robinet. Les villes s’équiperont de réseaux d’alimentation et les porteurs d’eau disparaîtront. Les « eaux » usées seront collectées dans des égouts, assainissant les rues des villes, puis même celles des villages.

Les étuves reviendront en force, sous la forme de bains-douches. Ceux de Rambouillet ont existé au moins depuis 1852 et n’ont fermé qu’en 1970, rendus inutile par le développement des équipements individuels (lire l’article)

Et tout ceci est une autre histoire, que la rareté de l’eau va sans doute amener à réécrire dans certaines régions.

Christian Rouet

février 202