René Lalique

René Lalique, bijoutier Art Nouveau et maître verrier, est mondialement connu. Plutôt que de raconter sa vie, il nous suffirait sans doute d’admirer ensemble quelques-unes de ses réalisations.

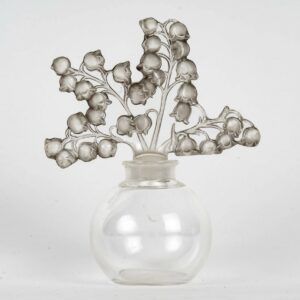

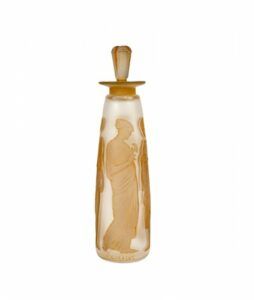

Voici par exemple son célèbre flacon de parfum « Clairefontaine », créé en 1931. Sa forme évoque un vase dans lequel quatre brins de muguet fraîchement cueillis auraient été placés.

Clairefontaine ? Muguet ? On ne le sait pas toujours, mais Lalique a vécu à Clairefontaine durant 15 ans. Sans doute s’en est-il souvenu quand il a conçu ce flacon, et lui a donné ce nom (mais Lalique n’a jamais donné d’explications sur les noms qu’il a choisis pour ses modèles).

En tous cas, c’est à l’hôte de Clairefontaine de 1898 à 1913 que je consacre cet article.

Le sable de Fontainebleau

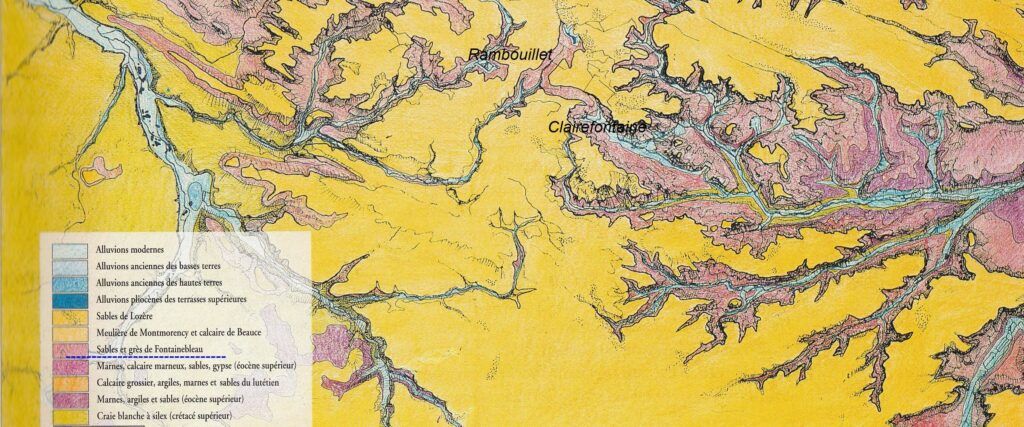

Si la mer ne s’était pas retirée, il y a environ 33 millions d’années, Rambouillet pourrait être un port réputé, et les amis de la Nature demanderaient l’abolition de la pêche au lieu de se mobiliser contre la chasse. Mais il faut voir le bon côté des choses : en se retirant elle a laissé des couches alternées de sable et de calcaire. Un sable, dit « de Fontainebleau » parce qu’il affleure particulièrement dans cette région, est particulièrement fin. Il est clair et d’une très grande pureté : 95% à 97% de silice .

Ses caractéristiques lui confèrent un usage industriel en fonderie, dans l’industrie du béton, et pour la filière sportive. Quant aux chevaux, ils adorent emprunter nos allées sablonneuses et peut-être est-ce là une des raisons qui expliquent le grand nombre de haras dans notre région…

Ses caractéristiques lui confèrent un usage industriel en fonderie, dans l’industrie du béton, et pour la filière sportive. Quant aux chevaux, ils adorent emprunter nos allées sablonneuses et peut-être est-ce là une des raisons qui expliquent le grand nombre de haras dans notre région…

Mais surtout, ce sable est particulièrement apprécié pour la fabrication du verre.

Très tôt des sablières ont été exploitées à Rambouillet, Cernay-la-Ville, Greffiers, Saint-Rémy-l’Honoré, Maurepas, Auffargis, Clairefontaine, la Celle-les-Bordes, Gif-sur-Yvette …

Les objets en verre du XIVème siècle découverts sur le site du château de la Madeleine à Chevreuse sont particulièrement intéressants, et si on n’a pas de certitude quant à leur origine, un document de 1383 mentionne la visite de Charles VI à des verriers près de la forêt de Chevreuse : “pour don par lui fait aux voirriers près de la forest de Chevreuze, où le Roy estoit alez veoir faire les voirres”…

Bien plus près de nous, c’est pour profiter des gisements de sable de l’actuel parc du lycée Bascan, que la Verrerie d’Arleux, chassée du Nord par la guerre de 14-18, s’est installée à Rambouillet en 1916. Elle n’a fermé qu’en 1931, victime de la crise économique…

Ce sable n’est peut-être pas étranger à la venue à Clairefontaine, en 1898, de René Lalique…

René Lalique

Né en 1860 en Champagne, René Jules Lalique entre en apprentissage chez un joailler parisien, Louis Auroc, précurseur du bijou Art Nouveau. Il suit ensuite des cours au Sydenham Art College de Londres durant quatre ans, et en 1882 il devient concepteur indépendant, créant des bijoux pour les plus grands joailliers de Paris. En 1885 il crée sa propre joaillerie.

En 1890 il installe son atelier rue Thérèse à Paris et emploie une trentaine d’ouvriers. Ses bijoux où il utilise le verre, l’émail, le cuir , la corne ou la nacre rendent hommage à la nature. Les femmes s’y transforment en libellules ou en papillons pour mettre en évidence leur grâce. Lalique dessine ses modèles, avant de les faire réaliser par une équipe de ciseleurs, sculpteurs et émailleurs qu’il recrute avec soin.

Dès cette époque le verre le passionne. Dans son atelier parisien il commence à en expérimenter les possibilités, dans un premier temps pour ses bijoux. Il effectue des moulages et apprivoise la liaison verre-métaux. Ses premiers bijoux comportant du verre sont exposés en 1895.

Après avoir ouvert une boutique rue du Quatre-Septembre à Paris, il commence à concevoir, en 1895, des flacons de parfum en verre. « C’est le premier à avoir l’idée de commercialiser cet emblème du luxe et du raffinement dans un emballage tout aussi splendide. Il le fait aussi dans le but de produire de beaux objets en séries importantes, et donc de rendre son art accessible à un nombre croissant de personnes »(Wikipedia). Cette même année 1895, le musée des arts décoratifs de Paris fait entrer Lalique dans ses collections.

Au Salon des Artistes Français, de 1897 le grand verrier Émile Gallé le découvre et fait un éloge appuyé de ses bijoux. Son succès ne se démentira plus.

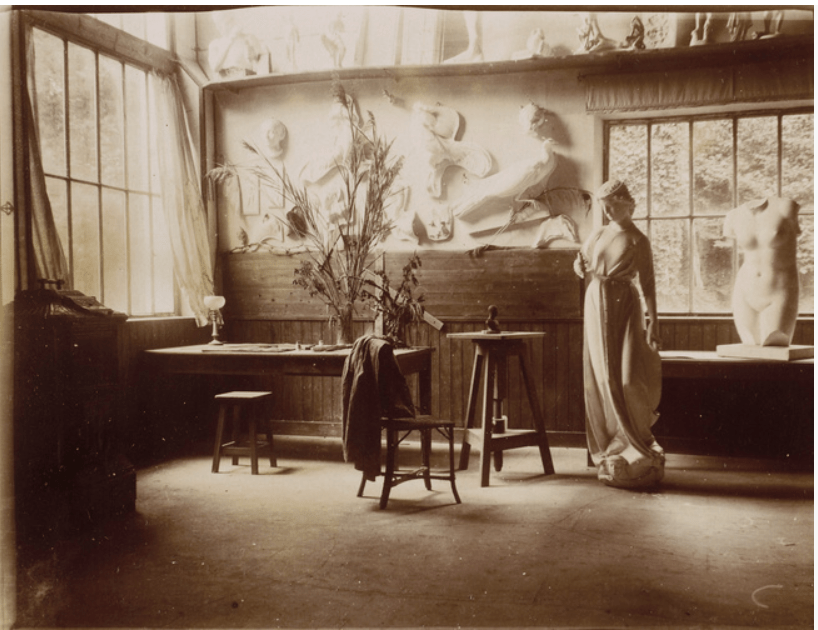

En 1898 il s’installe à Clairefontaine, et dans son atelier il poursuit ses recherches, notamment sur la technique du verre soufflé dont il devient un expert.

C’est là qu’il met au point cette combinaison dans laquelle une matière polie et brillante contraste avec une finition satinée et mate qui reste aujourd’hui encore la caractéristique des produits Lalique.

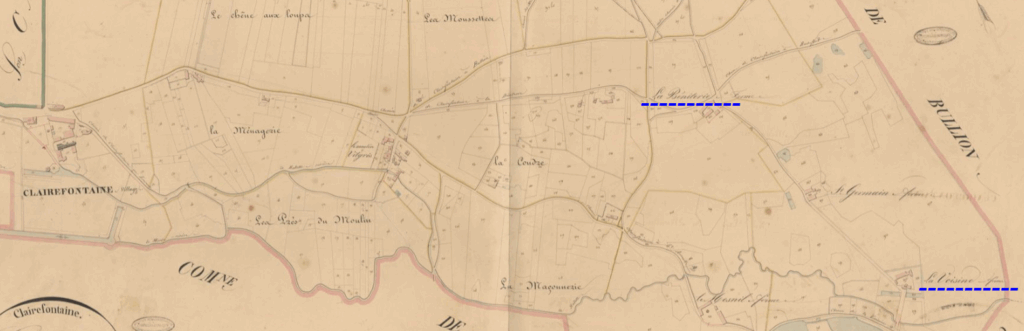

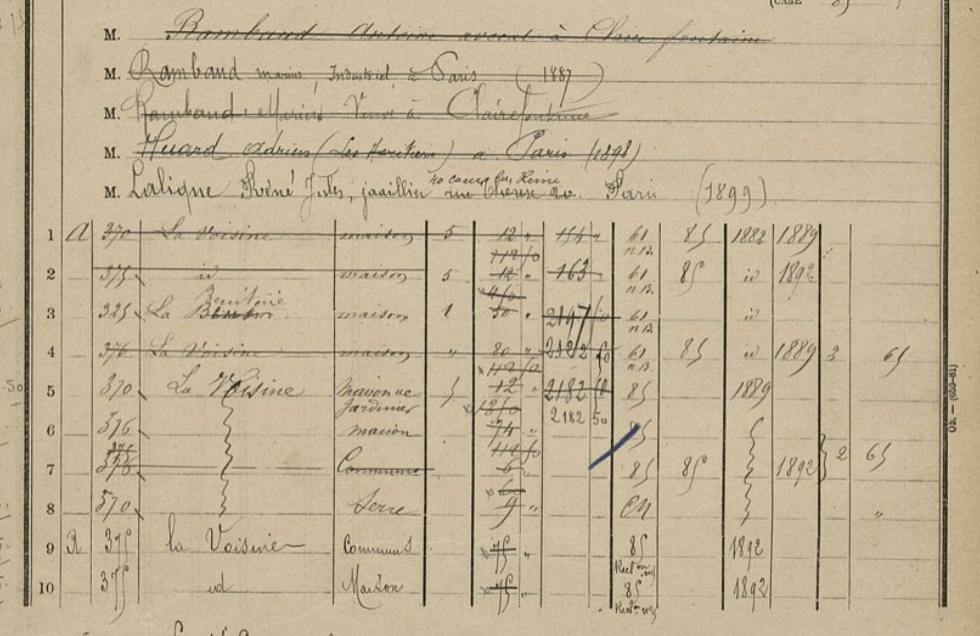

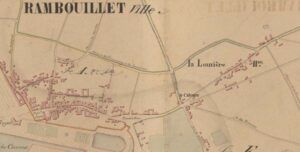

Sur le plan cadastral de 1828 on voit que ce domaine, situé à la sortie de Clairefontaine, comprenait autrefois deux fermes, de la Béniterie et de la Voisine.

Sur le plan cadastral de 1828 on voit que ce domaine, situé à la sortie de Clairefontaine, comprenait autrefois deux fermes, de la Béniterie et de la Voisine.

D’après la fiche de cadastre, la propriété achetée par Lalique comprenait plusieurs bâtiments, dont le prieuré de Saint-Germain des Agiots, autrefois exploité par l’abbaye de Clairefontaine, et remplacé par des serres.

Elle comprenait également la « maison de la Voisine » où s’est installé Lalique et où il a créé son atelier. Il s’agissait en fait d’un petit château de style néo-Louis XIII, construit à l’emplacement d’un pavillon de chasse dans lequel François 1er aurait passé une nuit peu avant sa mort en 1547.

Elle comprenait également la « maison de la Voisine » où s’est installé Lalique et où il a créé son atelier. Il s’agissait en fait d’un petit château de style néo-Louis XIII, construit à l’emplacement d’un pavillon de chasse dans lequel François 1er aurait passé une nuit peu avant sa mort en 1547.

Le musée d’Orsay conserve quelques aristotypes (émulsions au gélatino-chlorure d’argent ) de 1906 prises dans le parc du château (qui est baptisé par erreur « château de la Benneterie »). En voici les deux les plus significatives :

Lalique triomphe à l’Exposition Universelle de 1900. Il entre dans les collections du musée des Arts décoratifs. Les plus belles femmes (et les plus riches) veulent porter un « Lalique », comme Sarah Bernard dont il réalise en 1902 le costume de scène de sa Théodora. En 1905 il ouvre un magasin place Vendôme.

En 1910, il crée, pour le parfumeur François Coty, le flacon « Ambre antique », début de leur collaboration.

En 1913, devant le succès de ses créations en verre, il rachète une verrerie à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) et revend son domaine de la Voisine à M. Vimont.

La Voisine passe aux mains de M. Letulle en 1931, de M. Poumier en 1945 et en 1954 la société Ricard en fait un centre d’accueil pour son personnel et pour des manifestations diverses. Aujourd’hui le domaine est géré par la Pernod-Ricard University.

En 1914, Lalique convertit son usine de Combs-la-Ville à la fabrication d’objets médicaux destinés aux hôpitaux et aux pharmacies.

Après la guerre le public se lasse des arabesques et de l’exubérance de l’Art Nouveau. En réaction, l’Art Déco impose ses lignes droites et ses décors néo-classiques et géométriques.

En 1921, Lalique construit une usine de verre dans la partie occidentale de l’Alsace à Wingen-sur-Moder proche de la ville lorraine de Bitche. Elle reste aujourd’hui le seul centre de production des produits Lalique.

Lalique se consacre alors à la création de nombreux objets fabriqués en série tels que vases, coupes, chandeliers, flacons à parfum… On lui doit le bouchon de radiateur de la 5 CV Citroën (1925), la décoration des voitures-restaurants du Côte d’Azur Pullman Express (1929), le superbe retable de l’église Saint Mathieu à Jersey, la décoration de la salle à manger des premières classes du paquebot Normandie (1936) et tant d’autres chefs-d’œuvre.

René Lalique meurt en 1945. Son fils Marc poursuit son oeuvre. Il reconstruit l’usine de Wingen-sur-Moder, détruite durant la guerre. C’est lui qui introduit le cristal pour remplace le verre dans les modèles Lalique.

J’ajoute que les bijoux Art Nouveau de Lalique, tombés en disgrâce après guerre, ont été redécouverts en 1991, lors de l’exposition du musée des Arts décoratifs de Paris. Ils se négocient aujourd’hui à des prix inabordables : vous n’auriez pas dû vendre ceux de votre grand-mère !

Christian Rouet

novembre 2025

Quand faites vous paraitre en livre vos articles si intéressants ?

ne le dites à personne, mais je suis très paresseux ! 🙂