Le vote des femmes

Les femmes ont obtenu le droit de vote en France le 21 avril 1944.

Chacun est libre de s’en réjouir ou d’y voir la source de nos problèmes. Cependant, objectivement, si notre démocratie se porte plutôt mal aucun lien de causalité direct avec le vote des femmes n’a pu être démontré.

Retour sur ce long combat. Naturellement, après un rappel du contexte général et international, il sera principalement question de Rambouillet.

A l’origine

Dans l’Ancien-Régime, seules les veuves dotées d’un fief et les mères abbesses pouvaient voter aux États Généraux.

La Révolution remet en cause presque tous les privilèges. Cependant, en 1790, malgré une proposition de Condorcet, et la Déclaration des droits des femmes publiée par Olympe de Gouges (article 10 : « La femme a le droit de monter sur l’échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune » ), les hommes conservent seuls le droit de vote.

En 1832, la première pétition féministe demandant le droit de vote pour les femmes est présentée au Parlement de Grande-Bretagne.

En France, le 5 mars 1848, le Gouvernement provisoire de la République créé après la Révolution-de-Février instaure le suffrage « universel »… masculin. Les femmes restent oubliées mais commencent timidement à revendiquer des droits. Jeanne Deroin, l’une des porte-voix de la revendication féministe fonde en juin 1848 « ‘La politique des Femmes’, journal publié pour les intérêts des femmes et par une société d’ouvrières ». Bien que non éligible, elle se présente aux élections législatives de mai 1849 mais sa campagne est tournée en dérision, autant par des hommes que par des femmes.

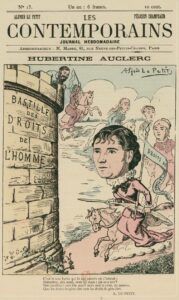

Aux USA, en 1873, Lillie Devereux Blake intervient devant la Commission constitutionnelle de New York en faveur du vote des femmes. En 1876, Hubertine Auclerc fonde en France Le Droit des femmes, qui devient en 1883 Le Suffrage des femmes, pour obtenir le droit de vote des femmes.

Aux USA, en 1873, Lillie Devereux Blake intervient devant la Commission constitutionnelle de New York en faveur du vote des femmes. En 1876, Hubertine Auclerc fonde en France Le Droit des femmes, qui devient en 1883 Le Suffrage des femmes, pour obtenir le droit de vote des femmes.

Il faut cependant attendre le 1er juillet 1901 pour que le député Fernand Gautret, dépose – sans succès – le premier projet de loi accordant le droit de vote aux femmes (majeures et célibataires, veuves ou divorcées).

En 1906 le député Paul Dussaussoy dépose, sans plus de suite, un projet de loi « tendant à accorder aux femmes le droit de vote dans les élections aux conseils municipaux, aux conseils d’arrondis-sement et aux conseils généraux ».

En 1909 à la Chambre des députés, le rapport Buisson propose en vain l’électorat et l’éligibilité des femmes dans les mêmes conditions que les hommes.

La guerre de 14-18 interrompt ces revendications. Les femmes sont amenées à remplacer les hommes dans bien des métiers, et à prendre de nouvelles responsabilités. A la fin de la guerre, plusieurs pays modifient leurs lois pour en tenir compte.

En 1916 le député Barrès propose en France le « suffrage des morts » qui aurait permis aux veuves et mères de soldats tués à la guerre de voter à leur place.

Le Royaume-Uni donne en 1918 un premier droit de vote, réservé aux femmes remplissant certaines conditions, avant de l’étendre à toutes, en 1928.

Aux Etats-Unis, une loi fédérale accorde le droit de vote aux femmes en 1919.

La France résiste.

A Rambouillet

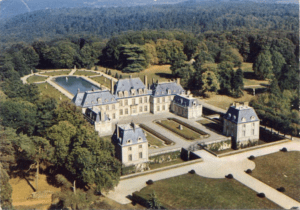

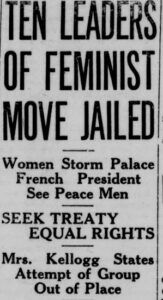

Le 28 août 1928, le Président Doumergue reçoit au château de Rambouillet les plénipotentiaires américains venus signer le Traité de paix de Paris, ou Pacte Briand-Kellog, par lequel 63 pays « condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles ».

Le 28 août 1928, le Président Doumergue reçoit au château de Rambouillet les plénipotentiaires américains venus signer le Traité de paix de Paris, ou Pacte Briand-Kellog, par lequel 63 pays « condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles ».

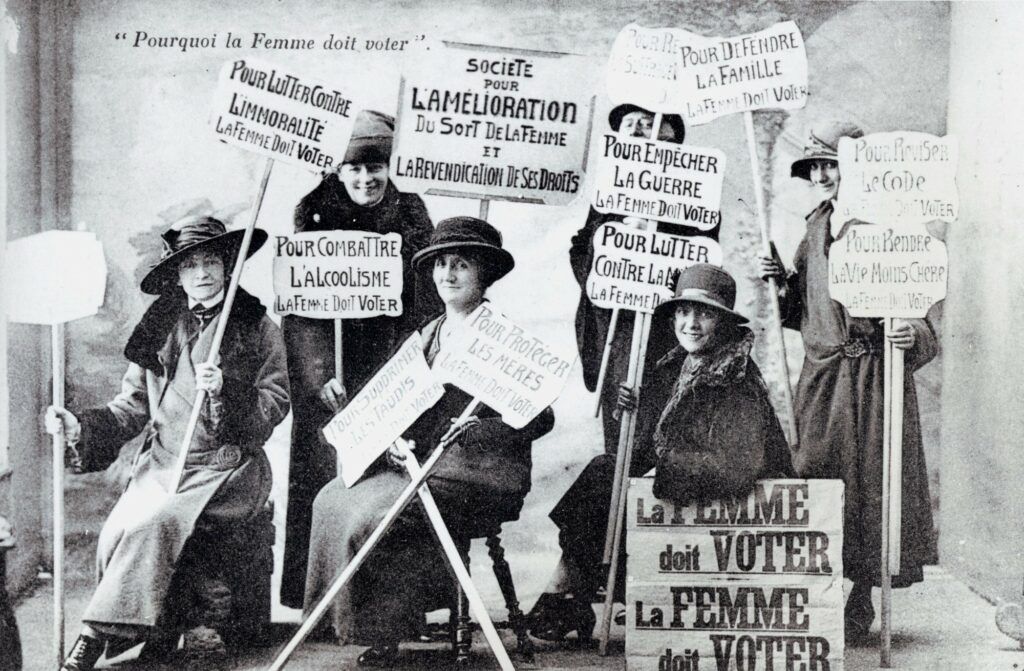

Un petit groupe de suffragettes conduites par l’américaine Doris Stevens profite de l’attention des médias (eh oui, déjà !) pour demander à être reçues par le Président, et devant son refus tente d’envahir (!) le château en brandissant des pancartes « Equals rights treaty », « Nous demandons un traité de droits égaux ».

Elles sont arrêtées et maintenues au commissariat de police de Rambouillet (« sur la paille humide des cachots » commente la presse) jusqu’au départ des invités du président, et relâchées ensuite.

L’événement ne bouleverse pas les Rambolitains.

Mme la duchesse d’Uzés ne faisait pas partie de ce groupe. Sa présence aurait bien embarrassé le service d’ordre, car ce n’était pas quelqu’un à supporter d’être mise en prison à Rambouillet, même durant quelques heures !

Or, cette personnalité locale hors du commun était une ardente féministe, qui avait financé abondamment l’Union française pour le suffrage des femmes, et dont elle était encore présidente d’honneur à cette époque.

Cette manifestation ne fut sans doute pas très efficace, mais année après année, le droit de vote des femmes gagna des partisans.

Faut-il le rappeler ? Dans notre système de bicamérisme, notre Sénat a toujours été plus conservateur que notre Parlement.

C’est ainsi que le droit de vote est voté à l’Assemblée pour la première fois le 20 mai 1919 (par 334 voix contre 97) mais le Sénat repousse ce débat, pour finalement l’annuler en 1922.

C’est ainsi que le droit de vote est voté à l’Assemblée pour la première fois le 20 mai 1919 (par 334 voix contre 97) mais le Sénat repousse ce débat, pour finalement l’annuler en 1922.

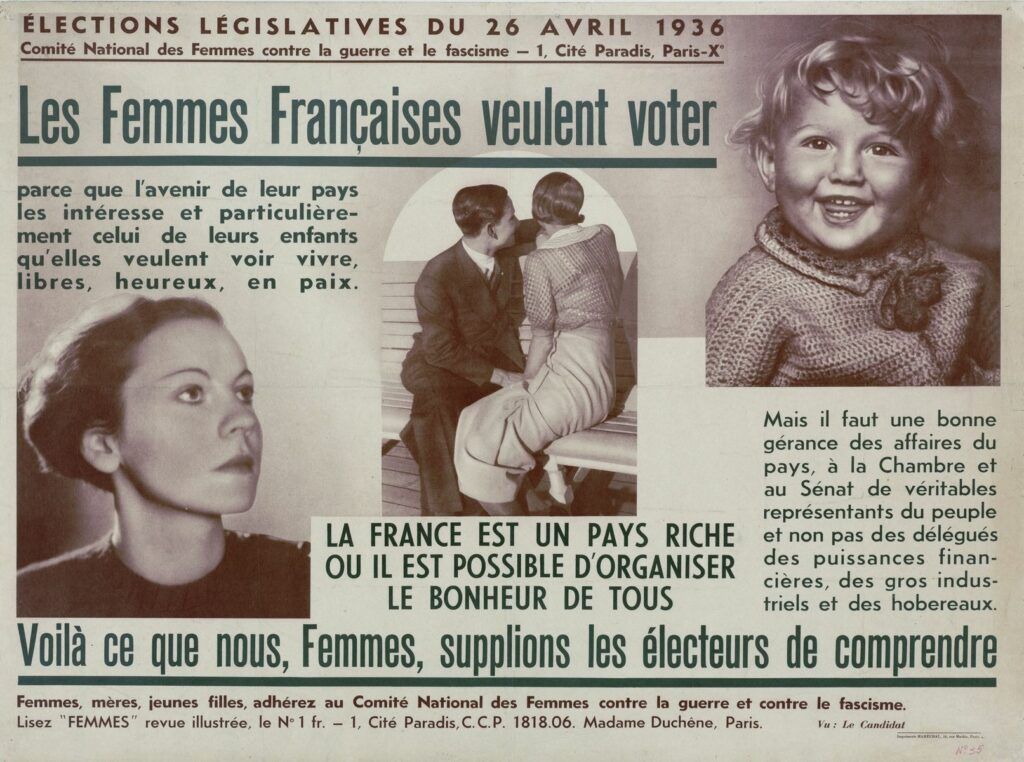

La chambre des députés se prononce à nouveau favorablement en 1925 (par 390 voix contre 183) puis en 1927, en 1928 et en 1936 (cette fois, la loi est votée à l’unanimité).

Cependant, avec une belle constance, le Sénat refuse d’inscrire le texte à son ordre du jour, arrivant ainsi à bloquer le projet de loi en 1928, 1929, 1931 et 1936.

Mobilisation locale

Le 28 janvier 1934 les Rambolitains étaient nombreux à venir écouter maître Renée Jardin, avocate au barreau de Versailles, et membre influente de l’UFSF. Le maire Marie Roux (rappelons qu’en dépit de son prénom, il s’agissait d’un homme) avait accepté de présider la séance, qui se tenait dans la grande salle de la Mairie, en présence d’une assemblée à majorité féminine.

Il semble que la conférencière, malgré son talent n’a pas su convaincre pleinement tous les participants à cette réunion, car la fin fut un peu agitée.

Elle réussit en tous cas à convaincre un groupe de Rambolitaines, à se grouper pour constituer une section locale de l’UFSF, autour de Mlle Villain, présidente. Le compte-rendu complet de la conférence a été publié dans le Progrès de Rambouillet, et je le mets ici en lien.

Cette section locale a fonctionné durant 10 ans, enchaînant réunions, prises de position, articles avant de décider sa dissolution en 1944 (rare exemple d’une association qui ne cherche pas à se donner de nouveaux objectifs, une fois son but initial atteint).

Cette section locale a fonctionné durant 10 ans, enchaînant réunions, prises de position, articles avant de décider sa dissolution en 1944 (rare exemple d’une association qui ne cherche pas à se donner de nouveaux objectifs, une fois son but initial atteint).

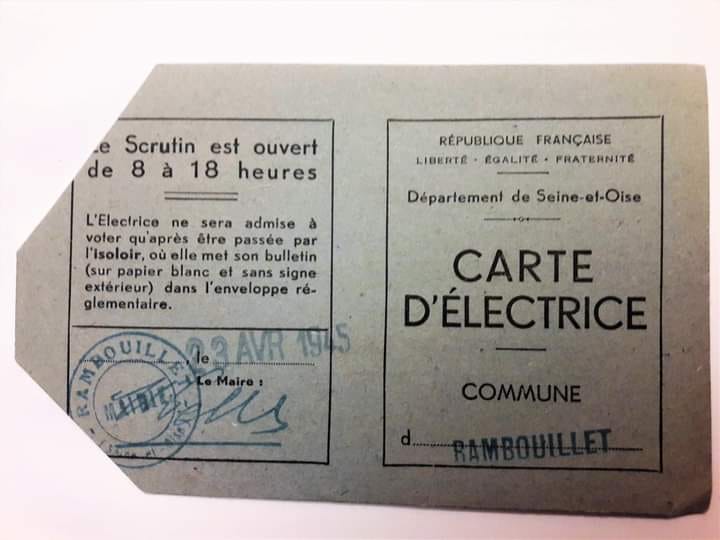

En effet, c’est une ordonnance du Comité français de libération nationale signée le 21 avril 1944 à Alger par le Général de Gaulle et confirmée le 5 octobre par le Gouvernement provisoire de la République française qui donna enfin le droit de vote aux femmes. Elles purent l’exercer pour la première fois lors des élections municipales du 29 avril 1945.

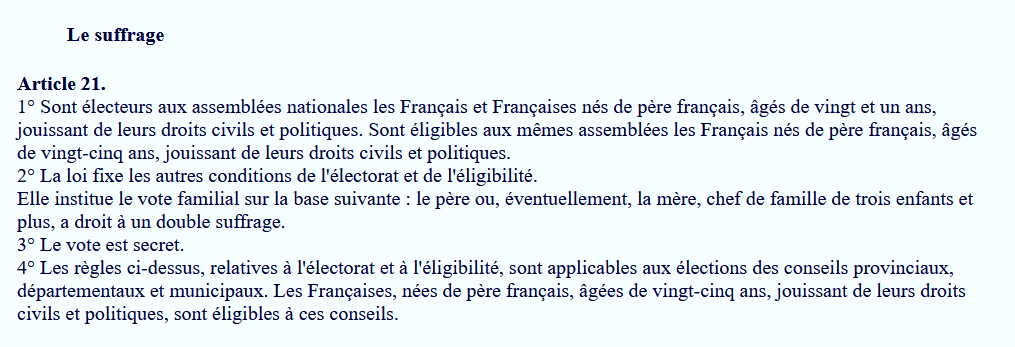

Rendons cependant justice au maréchal Pétain. C’est dans son projet de constitution du 30 janvier 1944 que les femmes se sont vu accorder pour la première fois une égalité de droits, dans l’électorat et l’éligibilité. De Gaulle n’a fait que reprendre un projet qui ne rencontrait plus de véritable opposition.

Le conseil municipal

Pourtant, c’est en 1936 que Mlle Villain (présidente de l’UFSF) et Mlle Maréchal avaient été les premières à rejoindre le conseil municipal de Rambouillet.

1936 ? 8 ans avant le vote de la loi ?

Effectivement ! En 36, la gauche n’a toujours pas réussi à forcer le barrage du Sénat et les femmes restent exclues de la vie politique. Toutefois, cela n’empêche pas Léon Blum d’en prendre 3 dans son gouvernement, puisque les ministres sont désignés et non élus. Sont ainsi nommées sous-secrétaires d’État : Cécile Brunschvicg, à l’éducation nationale, Suzanne Lacore, à la santé publique et Irène Joliot-Curie, à la recherche scientifique.

Et en cette même année, plusieurs communes de Seine-et-Oise se dotent de conseillères municipales supplémentaires, qui siègent avec une simple voix consultative. C’est par cooptation que les conseillers municipaux élus les choisissent. Elles n’ont pas de statut légal. Versailles en désigne 6, Chaville 3, Croissy-sur-Seine 4, et Rambouillet 2.

Le Progrès de Rambouillet dresse un bilan de leurs mandats, dans son édition du 31 juillet 1936. C’est un journal de gauche qui a appuyé les tentatives de réforme dans ce domaine, et c’est donc avec satisfaction qu’il relève :

« Ces dames ont rempli leur mission avec tant de zèle et de compétence que le Conseil, tout heureux de cette aide qui ne peut, de par les qualités et préparations spéciales féminines, qu’accroître ses possibilités d’action et son influence, a élargi leur rôle.

Ces dames affectées aux commissions scolaire, hygiène, bienfaisance, organisation d’un préventorium etc… ont participé avec efficacité à l’action des Conseils municipaux; elles siègent en outre aux séances du conseil avec voix consultatives. Plusieurs de leurs administrés leur ont dit leur satisfaction de leur présence.

Connaissant plusieurs des nouvelles conseillères versaillaises et rambolitaines, nous ne doutons pas que leur activité n’ait pour leur ville, des résultats heureux.

Les travaux des conseils municipaux ne sont-ils pas des « travaux ménagers » ? : propreté, hygiène, soins aux nourrissons et aux écoliers, aux malades et aux vieillards. Les femmes qui sont par destination des ménagères et des mères pourront apporter dans le « ménage de la cité » des capacités éprouvées. Quant aux budgets, n’ont-elles pas l’habitude d’y réaliser bien des équilibres instables qui finissent par s’établir avec stabilité et exactitude ? »

Pas sûr qu’aujourd’hui les féministes ou le mouvement Woke apprécieraient de lire que les femmes sont « par destination des ménagères et des mères »! Elles auront cependant l’indulgence de ne pas s’en offusquer : ces strapontins municipaux ont représenté une importante étape sur le long chemin de la conquête des droits civiques des Françaises !

Et en réalité, les femmes elles-mêmes étaient alors les premières à revendiquer leurs différences et à se dire plus aptes que les hommes dans certains domaines.

Et en réalité, les femmes elles-mêmes étaient alors les premières à revendiquer leurs différences et à se dire plus aptes que les hommes dans certains domaines.

Jacqueline Thome-Patenôtre

En avril 1945, les femmes ne représentent que 2% des élus aux élections municipales. Parmi elles, Jacqueline Thome-Patenôtre est élue à Sonchamp. Son père André, tombé au front le 10 mars 1916, et son ex-mari Raymond Patenôtre ont été tous deux députés de Rambouillet. C’est pour elle le début d’une longue carrière politique où elle sera notamment maire de Rambouillet, de 1947 à 1983.

Je lui ai consacré un article, qui est toujours en ligne.

Rappelons simplement ici que les Françaises lui doivent plusieurs avancées importantes de leurs droits.

En 1965, des modifications des régimes matrimoniaux; en 1967, un soutien actif à la proposition de loi de Lucien Neuwirth qui autorisait la vente de la pilule contraceptive et supprimait la répression de la propagande anticonceptionnelle.

En 1970 les lois conduisant au partage de l’autorité parentale. D’autres lois encore sur le planning familial et sur l’assistance judiciaire…

Aujourd’hui, le conseil municipal de Rambouillet comprend 35 membres, dont 17 femmes.

Il a élu Véronique Matillon comme maire. Elle est donc la seconde femme à occuper cette fonction (sur 32 maires).

La section rambolitaine de l’Union française pour le suffrage des femmes, créée à Rambouillet en 1934 y est un peu pour quelque chose, non ?

Christian Rouet

juillet 2023