Le tombeau d'Henri Georges de Pembroke et de Montgomery

Le comte Henri Georges de Pembroke et de Montgomery, qui fut en son temps « l’homme le plus riche de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse » a eu, par la volonté de son épouse, un tombeau dont on ne saurait vanter la modestie.

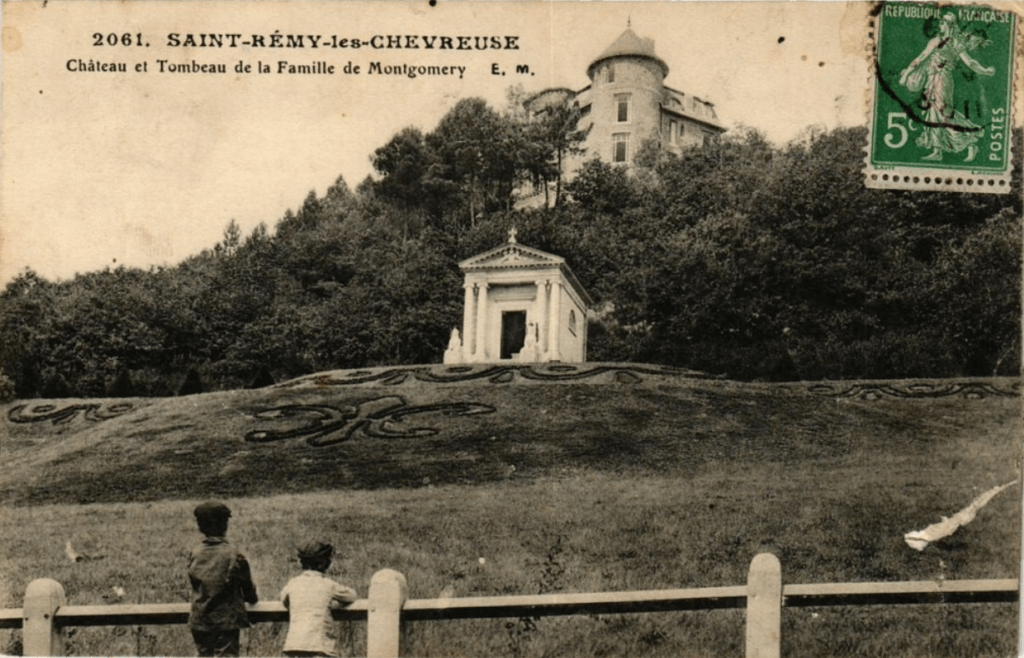

Au pied du château construit ensuite par sa veuve, il dominait fièrement la route, comme en témoigne cette carte postale du début du siècle.

Mais le temps a effacé le souvenir du château, du tombeau et de ses occupants, et si les deux enfants de la carte postale revenaient s’accouder à cette rambarde, ils auraient du mal à reconnaître le paysage.

Mais le temps a effacé le souvenir du château, du tombeau et de ses occupants, et si les deux enfants de la carte postale revenaient s’accouder à cette rambarde, ils auraient du mal à reconnaître le paysage.

Pourtant le tombeau existe toujours, en bordure de route, à la limite de Chevreuse et de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, et les cartes numériques ou IGN indiquent bien son emplacement.

Pourtant le tombeau existe toujours, en bordure de route, à la limite de Chevreuse et de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, et les cartes numériques ou IGN indiquent bien son emplacement.

Je vous invite à m’y accompagner.

La famille de Pembroke et de Montgomery

Après avoir pris le pouvoir en Angleterre à la suite de la bataille de Hastings, remportée par Guillaume de Conquérant en 1066, les Normands ont poursuivi leurs conquêtes en Grande-Bretagne. En 1093, le comte normand Roger de Montgomery envahit l’ouest du pays de Galles et fait bâtir le premier château de Pembroke.

En 1138 son seigneur Gilbert de Clare est fait comte de Pembroke par le roi. En 1630, le 4ème comte de Pembroke reçoit en addition le titre de comte de Montgomery, et ces deux titres de comte restent associés depuis à tous ses descendants.

Cette noble famille a joué en Angleterre un rôle important durant des siècles, mais nous ne nous intéressons ici qu’à son histoire récente… et en rapport avec le pays d’Yveline.

Robert Henri Herbert (1791-1862) est le 12e comte de Pembroke et 9e comte de Montgomery. Il mène ce que l’on appelle pudiquement « une vie dissolue » avant de s’exiler à Paris. Il conserve cependant la propriété et la jouissance de son immense fortune et devient une personnalité du Paris mondain.

Il a trois enfants, d’une liaison qu’il entretient à Londres, et quatre d’une autre à Paris : une danseuse de ballet de l’Opéra, avec qui il vivra durant près de 20 ans.

Il meurt à Paris en 1862. Chacun de ses enfants hérite d’une grande fortune. C’est son fils parisien le comte Henri Georges de Pembroke et Montgomery (1845-1900) qui nous intéresse ici.

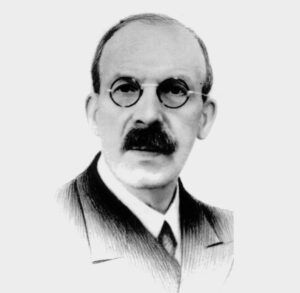

Henri Georges de Pembroke et Montgomery

Naturalisé français à ses 21 ans, Henri Georges entame une carrière de diplomate qui l’emmène dans différentes capitales d’Europe. Il semble toutefois qu’il n’ait pas été apprécié par le Président du conseil Jules Ferry, et en 1884, il est mis en disponibilité permanente.

Un éditorialiste le décrit ainsi : c’était « un diplomate sans ambassade fixe et qui fréquentait en dandy intelligent, quelques heures chaque jour, le Ministère des Affaires Etrangères. Sa fortune était célèbre. »

Cette fortune que lui a léguée son père le dispense de chercher une nouvelle activité, et, retraité à 39 ans, il se consacre désormais à ses passions , parmi lesquelles l’art et surtout le cheval.

Le 10 mars 1884 il épouse Lucille Ditte (1861-1926).

Sans avoir une fortune comparable à celle de son époux, Lucille Ditte est cependant ce que l’on appelle « un beau parti »! Elle est née au château de Saint-Paul, à Saint-Rémy-lès-Chevreuse où son père a été maire de 1867 à 1875, succédant au baron Fredy de Coubertin. Sa mère reçoit les personnalités les plus en vue de Paris, dans son appartement de l’avenue Friedland, où, dit-on « elle prolongea l’élégante courtoisie et les belles manières du Second-Empire».

Lucille est une artiste. Elève de Sully Prudhomme elle écrit des pièces, des recueils de poésie, mais aussi de la musique. En 1894 elle compose la musique et les vers de l’opéra lyrique Aréthuse, et Prudhomme l’en félicite : « Votre succès a été brillant, et je vous en fait mes plus vifs compliments. C’était une grosse aventure ! Le poème est bien fait et dépasse le niveau d’écrivains de la versification destinée à la musique. »

Le jeune couple s’installe dans l’hôtel particulier du comte, à Paris. Il possède aussi la villa Aréthuse à Nice, un palais à Venise, et une autre villa à Deauville. Quand le couple se rend en cure à Baden, un train est spécialement affecté pour eux.

En 1890 Henry de Pembroke s’associe avec sa soeur Marie-Jeanne (1805-1904), pour acheter au duc de Luynes la forêt du Claireau : une centaine d’hectares où il souhaite se faire construire un rendez-vous de chasse.

Il n’aura pas le temps de réaliser son projet car il décède soudainement en 1900, à l’âge de 55 ans, des suites d’une embolie pulmonaire.

Le tombeau

Henri de Pembroke est enterré provisoirement au cimetière de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Sa veuve et sa soeur font immédiatement construire un mausolée, au sud des terrains de Claireau, qui dominent les vallées de l’Yvette et du Rhodon.

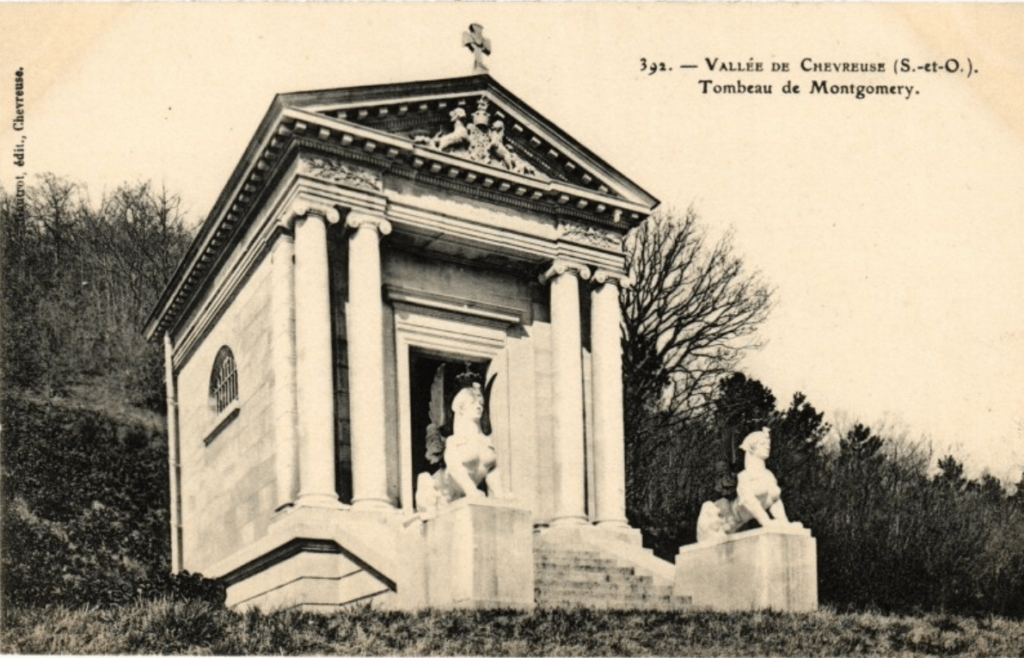

Il est terminé en 1901. Il se voit d’autant mieux que le terrain est défriché tout autour, et que des parterres dessinés le mettent en valeur. De couleur blanche, il s’inspire du style néo-antique de la tradition classique de l’époque. C’est un petit temple dont la façade comprend quatre colonnes ioniques, et qu’un fronton triangulaire vient coiffer. Le motif de la corniche et des rampants se prolonge sur les trois autres côtés du bâtiment. Sur le tympan un bas-relief représente les armes de la famille, surmontées de la couronne de comte tenue par deux animaux (des lions ?). Une croix surmonte le mausolée.

En tirant parti de la pente du terrain, on l’a doté d’un escalier de dix marches, sans doute pour le rendre plus imposant. Deux sphinx en gardent l’accès : créatures mi-femmes mi-lions. Ces gardiens des tombeaux égyptiens ne permettaient le passage du monde des humains à celui des dieux qu’à ceux qui le méritaient (on se souvient du défi relevé par Oedipe).

En tirant parti de la pente du terrain, on l’a doté d’un escalier de dix marches, sans doute pour le rendre plus imposant. Deux sphinx en gardent l’accès : créatures mi-femmes mi-lions. Ces gardiens des tombeaux égyptiens ne permettaient le passage du monde des humains à celui des dieux qu’à ceux qui le méritaient (on se souvient du défi relevé par Oedipe).

Sitôt terminé on transfère le corps d’Henri Georges dans une petite crypte située sous le mausolée. Presque aussitôt celui de sa soeur l’y rejoint, car elle décède en 1904, faisant de sa belle-soeur son unique héritière.

Lucille Ditte

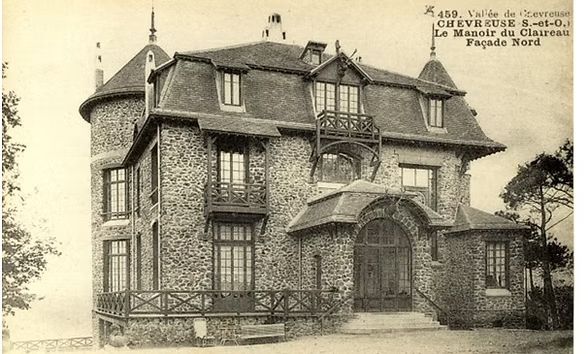

Restée seule propriétaire du domaine de Claireau, Lucille Ditte fait immédiatement construire le manoir qu’avait désiré son époux.

« Pour atteindre le Castel — lequel n’était qu’un rendez-vous de chasse dans l’esprit de son premier propriétaire —une route de plusieurs kilomètres fut aménagée à travers un parc qui garde les proportions d’une forêt. »(Maurice-Pierre Boyé Chevreuse aux belles ombres )

L’intérieur regorge d’œuvres d’art (dont un ensemble de tapisseries de Marie Leczinska), et de trophées de chasse. Il est un lieu de cercle littéraire, de rendez-vous de chasse mais aussi le décor de fêtes somptueuses.

Très affectée par le décès de son époux, Lucille Ditte entretint le mausolée tant qu’elle resta propriétaire du domaine. En 1919 elle lui dédie son recueil de poèmes « Immortalité » :

Très affectée par le décès de son époux, Lucille Ditte entretint le mausolée tant qu’elle resta propriétaire du domaine. En 1919 elle lui dédie son recueil de poèmes « Immortalité » :

O Mort le plus chéri, fidèle et trépassé

Quand de notre tombeau je franchirai le seuil,

Blanche comme jadis, ainsi qu’une épousée,

Je veux pouvoir dormir en ton sombre cercueil.

Me reconnaitras-tu sous mes fleurs d’asphodèle ?

Me reconnaitras-tu si j’ai les cheveux blancs ?

La vierge qui t’aima fut ta veuve fidèle !…

Les poètes sont rarement de bons gestionnaires ! Bientôt Lucille Ditte doit se séparer un à un de tous ses biens. En 1912 elle vend le domaine de Claireau à l’une de ses amies, la princesse Radziwill, mais continue à entretenir le mausolée, où elle vient à chaque anniversaire.

Finalement, Lucille Ditte se réfugie dans un petit manoir de Bretagne, en location, et elle décède le 26 janvier 1926. Conformément à ses souhaits, elle rejoint son mari et sa belle-soeur dans le mausolée de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Le sort du château

Devenu propriété de la princesse Radziwill, le château continue à recevoir de grandes fêtes dont les journaux locaux aiment se faire l’écho.

Devenu propriété de la princesse Radziwill, le château continue à recevoir de grandes fêtes dont les journaux locaux aiment se faire l’écho.

Mais la princesse s’en lasse. A partir de 1930, château et mausolée sont laissés à l’abandon et connaissent de premières dégradations.

Durant la seconde guerre mondiale le château est réquisitionné. Entre septembre 1939 et juin 1940 le Ministère de la Santé publique l’occupe. En juillet 1940 les troupes allemandes y logent 150 aviateurs et un blockhaus est construit pour défendre le site.

A leur départ, le château est pillé et vandalisé (sans doute pas uniquement par les Allemands). La princesse Radziwill renonce à le remettre en état, et elle le vend.

Marcel Bobet, propriétaire des dernières tanneries de Chevreuse, l’achète. C’est sa forêt qui l’intéresse et il n’occupe pas le château qui continue à se délabrer.

En 1945 René Dieleman, professeur d’arts manuels formé à l’Ecole des Beaux- Arts de Paris le loue pour ouvrir un centre de formation des jeunes au travaux manuels. Les Ateliers éducatifs du Claireau prospèrent jusqu’au décès de Marcel Bobet en 1962.

Mais ses héritiers imposent alors de fortes augmentations de loyer et les Ateliers sont obligés de quitter les lieux en 1967.

En 1970 la société Kaufman & Broad obtient un accord de lotissement pour les 161 maisons individuelles de la résidence « les hauts de Chevreuse », et la partie non constructible du terrain –sur laquelle a été construit le mausolée– est cédée à l’ONF.

La projet initial prévoyait de transformer le château en club house pour les résidents, mais le coût des travaux de rénovation et de mise aux normes est trop élevé, et le projet est abandonné. En 1972 le château est rasé.

Le sort du mausolée

Abandonné depuis le décès de Lucie Ditte en 1926, le tombeau n’a cessé d’être vandalisé depuis.

Les trois cercueils qu’il abritait ayant été retirés, l’édifice n’a plus de fonction.

Les trois cercueils qu’il abritait ayant été retirés, l’édifice n’a plus de fonction.

L’ONF laisse la forêt reprendre ses droits, et le mausolée ne s’aperçoit plus qu’à peine, quand les arbres perdent leurs feuilles.

On y accède le plus facilement en prenant la route de la Ferté-Millon, et tout de suite à gauche la voie qui conduit au lotissement, puis un petit sentier sans indication.

On arrive alors, par l’arrière, au dessus du mausolée dont la toiture est effondrée, et on peut ensuite en faire aisément le tour. Un grillage interdit aujourd’hui d’y pénétrer.

L’un des sphinx est toujours à sa place, mais il n’a plus ni tête ni bras. Les restes du second gisent sur le sol sans qu’il soit possible de juger de l’importance de ses mutilations.

Et naturellement des « génies du street art » sont venus contribuer à sa décoration extérieure (et sans doute intérieure).

Que conclure, au terme de cette visite ?

Qu’il était sans doute difficile d’imaginer un mausolée plus prétentieux et que sa destruction en même temps que celle du château n’aurait sans doute pas été une grande perte ?

Si je dis cela, je vais sans doute choquer, car une association locale chercherait actuellement à valoriser le lieu – (contact : aubane.leproust@etu.univ-paris1.fr).

Mais plutôt que de lui chercher un intérêt architectural quelconque, peut-être faut-il seulement le voir comme un témoignage d’amour, donné dans une forme qui était habituelle à l’époque où la fortune devait s’étaler pour être reconnue… même, après la mort, comme en témoignent tant de tombeaux du Père Lachaise ?

En épigraphe d’un volume de vers qu’elle a consacré à son époux, Lucille a recopié quatre vers qu’elle lui avait dédiés en 1886, deux ans après leur mariage :

« Si tu pars le premier, loin de ce triste monde,

Ton linceul sera fait de mon coeur en lambeaux,

Le poète y mettra ses lauriers les plus beaux

Et la veuve, en pleurant, sa chevelure blonde. »

et finalement, n’est-ce pas ce qu’elle a fait ?

Christian Rouet

février 2025

Excellent texte et ill. Merci.

Je me permets d’y renvoyer par un lien depuis deux pages Wikipédia, celle sur Chevreuse et https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Ier_de_MontgommeryMontgommery

Ping : Retour sur la rando du 27 avril 2025 – Plaisir de Randonner