La canicule de 1911

J’ai publié un article sur les canicules dans l’histoire. Je reviens aujourd’hui en détail sur celle qui reste à ce jour la plus meurtrière que nous ayons connue.

Permettez-moi un souvenir personnel. Ma grand-mère s’est mariée le 19 août 1911.

Permettez-moi un souvenir personnel. Ma grand-mère s’est mariée le 19 août 1911.

Quand j’étais enfant, elle nous racontait la chaleur suffocante qui l’avait littéralement assommée quand elle était passée de la fraîcheur de l’église au plein soleil. Les hommes avaient vaillamment conservé leur veste noire dans le cortège, jusqu’à l’ombre des arbres du restaurant, où ils s’étaient empressés de se mettre en bras de chemise et de déboucher les bouteilles.

Nous pensions qu’elle exagérait, parce que, avec l’âge, elle ne supportait plus la chaleur. Et en France, les victimes de la canicule de 1911 avaient été rapidement relativisées par celles de la guerre 14-18 puis par celles de la grippe espagnole.

C’est en pensant à elle que je reviens aujourd’hui sur cet épisode climatique, et ses effets à Rambouillet.

Des deux côtés de l’Atlantique

On sait que la canicule de 1911 a touché à la fois le nord-est des USA, et l’Europe de l’ouest : principalement la France, l’Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, la Russie, la Suisse…

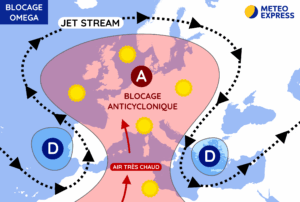

Une explication simplifiée du phénomène, c’est que le courant-vent (on préfère le terme de jet-stream !), ce courant d’air très puissant qui circule en haute altitude, a probablement été affaibli ou déplacé. Ceci aurait favorisé la stagnation des systèmes anticycloniques, aussi bien au-dessus de l’Atlantique Nord qu’au-dessus des continents.

Un bloc Omega (c’est un anticyclone bloquant) aurait alors empêché la circulation habituelle des masses d’air, et arrêté les dépressions et leurs vents plus frais. Les masses d’air chaudes et sèches auraient ainsi été immobilisées sur les régions touchées.

Les premiers relevés météorologiques datent de 1870, et en 1911 la climatologie moderne ne fait que se mettre en place. Les données sont fragmentaires et la reconstruction des anomalies thermiques manque alors de cohérence entre l’Europe et l’Amérique.

On voit d’ailleurs aujourd’hui que, même lorsque les études scientifiques existent et conduisent à des conclusions partagées par une majorité de spécialistes, il s’en trouve pour contester, soit la méthode, soit les données, soit leur analyse. Et il se trouvera toujours un public pour des théories sans fondement scientifique.

La canicule américaine

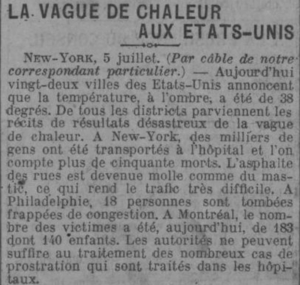

En juillet 1911 les températures atteignent les 38°C sur la côte Est des USA et se maintiennent à ce niveau durant plusieurs semaines, accompagnées d’une humidité qui rend la chaleur encore plus pénible à supporter.

Le mois de juin avait été clément, mais une vague d’air chaud et sec venue des plaines du sud avait bloqué la brise marine et New-York avait cuit. La mauvaise ventilation et l’exigüité des logements avaient aggravé les effets de la canicule entraînant de nombreux décès, notamment chez les enfants en bas âge.

Pendant plus d’un mois le service postal est à l’arrêt. Les rails se déforment et les trains ne peuvent plus rouler… « Le goudron de certaines rues bout comme du sirop au soleil, ce qui rend le revêtement collant pour les véhicules comme pour les piétons. » (Hartford Courant)

A Providence (dans le Rhode-Island) les températures grimpent de 11°C en une heure. A Boston, où la température dépasse les 40°C, 5000 personnes dorment dans Boston-Common (le parc municipal) plutôt que de suffoquer chez elles. A Montréal on évoque le décès de 140 enfants en une seule journée !

Cependant, les informations ainsi publiées dans les journaux américains et relayés ensuite en Europe, ne sont jamais recoupées, et l’imagination des journalistes pallie souvent les données scientifiques.

Cependant, les informations ainsi publiées dans les journaux américains et relayés ensuite en Europe, ne sont jamais recoupées, et l’imagination des journalistes pallie souvent les données scientifiques.

La vague de chaleur américaine se termine le 13 août, après une série d’orages qui font, eux-aussi, de nombreuses victimes par la violence des vents et des pluies.

Le bilan varie énormément selon les sources de l’époque. Le nombre de 2000 victimes semble réaliste, mais d’autres sources évoquent seulement « des dizaines de victimes » !

Au vrai, les Français se sont assez peu intéressés aux victimes américaines, parce que, avec un décalage de quelques jours seulement, la canicule s’installe chez nous.

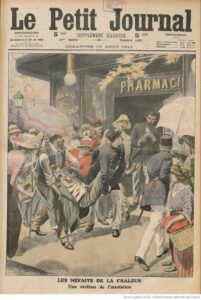

La canicule française

Quelques jours après les USA, la France est à son tour victime de cette vague de chaleur. Les premiers jours, elle n’inquiète pas nos aïeux, et certains s’en réjouissent même :

« La vague de chaleur passe pour tout de bon sur la France. Il faut s’en réjouir pour notre agriculture que les pluies récentes avaient largement gratifiées.

Quelques semaines de ce temps chaud nous promettent de belles récoltes, avec du grain beau, bien nourri, et d’un bon rendement. » ( Le Petit Caporal 10 juillet 1911)

« Ne vous effrayez pas de la chaleur qui vous accable en ce moment, ni de celle dont souffrent beaucoup les américains. La vague qui cause parmi eux tant de victimes ne viendra pas chez nous. Nous avons eu bien des années cette température. Cela dure quelques jours puis un orage survient et la normale reprend ses droits. » (Alfred Angot, chef du service de météorologie nationale).

D’autres s’organisent… et s’en réjouissent !

L’ombre de nos grands chênes permet-elle aux Rambolitains d’échapper à la canicule ? On pourrait le croire à la lecture des journaux locaux, car ils se contentent d’évoquer « une chaleur torride », ou « la chaleur extrême » à propos de tel ou tel événement. Sans rester un événement parisien, la canicule est à l’évidence plus pénible à vivre en ville qu’à la campagne !

Le 21 juillet Pams, ministre de l’agriculture, est reçu à Rambouillet, mais ni lui, ni le maire Marie Roux, ni le préfet n’évoquent la canicule dans leur discours.

Quelques orages éclatent à la fin du mois, et font baisser un peu la température, mais après une brève accalmie, la canicule repart de plus belle en août.

A la Une du Progrès de Rambouillet (12 août 1911), un grand article du docteur ès sciences A. Nodon, président de la société astronomique de Bordeaux, explique de façon claire et scientifique la remontée des températures du 2 au 5 août : « il y a eu une conjonction de Jupiter et Mercure compliquée d’une double quadrature de Vénus et de Jupiter ainsi que celle de la Terre avec Saturne et Mars ». On ne saurait être plus explicite ! Certainement de quoi rassurer et rafraîchir les Rambolitains !

Le conseil municipal de Rambouillet, qui se réunit le 19 août, n’évoque pas la canicule.

Pourtant la chaleur touche de plus en plus les végétaux, les animaux et les humains. Les prix s’envolent car les récoltes qui s’annonçaient très belles au printemps, ont souffert de la sécheresse, et leurs rendements sont en baisse dans toute la France. Les consommateurs y voient les effets d’une spéculation (ce qui n’est pas toujours faux !).

Les animaux meurent de chaleur dans les wagons censés les conduire à l’abattoir. Dans le Morbihan les bouchers adressent une réclamation contre la petitesse des ouvertures des wagons à bestiaux de la compagnie locale de chemin de fer.

Les animaux meurent de chaleur dans les wagons censés les conduire à l’abattoir. Dans le Morbihan les bouchers adressent une réclamation contre la petitesse des ouvertures des wagons à bestiaux de la compagnie locale de chemin de fer.

Les journaux relèvent chaque jour un nouveau record. « Le maximum constaté à l’ombre est le record de la chaleur en août depuis 154 ans… » (Gazette de France du 11 août 1911)

La distribution de lait provoque de nombreuses plaintes : les quantités sont insuffisantes, et la qualité du lait est mauvaise. « Le ramassage auprès de producteurs est actuellement très faible, ceci étant dû à la période de sécheresse que nous traversons. » (le Progrès de Rambouillet)

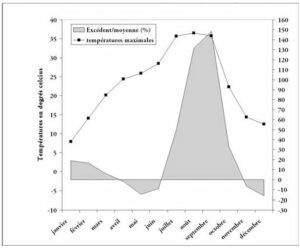

La sécheresse persiste, et les températures restent très élevées jusqu’au 14 septembre. Ce jour-là, la température baisse brusquement et devient inférieure à la normale à partir du 16 septembre. Les décès diminuent rapidement. Les premières vraies chutes d’eau surviennent le 20 septembre. La canicule a duré 70 jours.

La sécheresse persiste, et les températures restent très élevées jusqu’au 14 septembre. Ce jour-là, la température baisse brusquement et devient inférieure à la normale à partir du 16 septembre. Les décès diminuent rapidement. Les premières vraies chutes d’eau surviennent le 20 septembre. La canicule a duré 70 jours.

Je me demande toujours comment on peut répertorier une cause de décès. Le centenaire victime d’une chute mortelle dans son escalier durant la canicule meurt de quoi : de la chaleur, d’un accident ou de son âge ?

Cependant toutes les sources s’accordent sur « plus de 40 000 victimes » (le nombre le plus précis serait de 46 719 victimes) dont plus de 30 000 bébés de moins d’un an. On obtient sans doute ces statistiques par simple comparaison avec le nombre de décès des années hors-canicule ?

En étudiant seulement les registres de décès de Rambouillet, pour les années 1909, 1910, 1911 et 1912, j’obtiens les résultats suivants, pour la période 1er juillet-15 septembre :

- 1909 : 19 décès dont 1 enfant de moins d’un an

- 1910 : 22 décès dont 1 enfant de moins d’un an

- 1911 : 25 décès dont 6 enfants de moins d’un an

- 1912 : 18 décès dont 0 enfant de moins d’un an.

Si le nombre global de décès n’est donc pas anormalement élevé en 1911, on voit effectivement que celui des nourrissons est en forte hausse, s’inscrivant donc bien dans le sens des statistiques nationales. (une étude plus approfondie, et portant non seulement sur Rambouillet, mais au moins sur les communes du canton, serait plus significative. Un sujet de thèse qui pourrait tenter un jour un étudiant ?)

Pourquoi tant de victimes ?

Sans revenir sur les causes de la canicule elle-même, arrêtons-nous sur le bilan de cette mortalité infantile.

Les spécialistes s’accordent aujourd’hui pour dire que la mortalité de la canicule de 1911 n’est pas directement due à la chaleur : « Elle est une cause, c’est certain, mais adjacente. La vraie raison de ce lourd bilan c’est surtout la misère. » (Patrick Zylberman)

Les spécialistes s’accordent aujourd’hui pour dire que la mortalité de la canicule de 1911 n’est pas directement due à la chaleur : « Elle est une cause, c’est certain, mais adjacente. La vraie raison de ce lourd bilan c’est surtout la misère. » (Patrick Zylberman)

Les victimes ont subi les conséquences de plusieurs facteurs qui se sont combinés.

En premier lieu la pollution de l’eau, et notamment de celle qui était utilisée pour la préparation des biberons. Il n’existait encore ni produits chimiques ni installations permettant de conserver et protéger l’eau, qui croupissait avec le temps.

Attisée par les fortes chaleurs, une épidémie de fièvre aphteuse chez les vaches produisant le lait donné aux bébés a provoqué une grave pénurie de lait, d’où le recours à d’autres aliments inappropriés qui ont fragilisé les tout-petits en pleine canicule. Les médecins ont rapidement préconisé l’allaitement maternel, ou de ne donner aux nourrissons que de l’eau et du lait bouillis. Mais ces conseils ne pouvaient pas être suivis de la même façon dans les ménages pauvres que dans les familles bourgeoises.

Certains départements sont plus touchés que d’autres : si la Seine-et-Oise enregistre plus de décès infantiles que la moyenne française, c’est parce que beaucoup d’enfants de Paris y sont mis en nourrice. Or la déclaration de décès est déposée à l’endroit de celui-ci, et non au lieu de naissance de l’enfant.

La chaleur a aussi favorisé l’apparition de mouches, vecteurs de bactérie en tout genre. Au début du siècle, il y avait encore de nombreux animaux de bât comme les chevaux, les ânes et mulets… et dans les fermes, ils vivaient en contact permanent et très étroit avec les familles.

Enfin, il faut rappeler la promiscuité des logements, dans les villes, et l’absence de traitement des déchets, malgré l’apparition des poubelles. Tous ces facteurs ont favorisé la diffusion de microbes polluant l’eau. Or, en raison de la chaleur, chacun buvait et utilisait l’eau en plus grande quantité que d’habitude pour se rafraîchir.

Cette pollution de l’eau entraîne de nombreuses maladies, dont la plus fréquente est la diarrhée. Gênante et épuisante pour les adultes qui peuvent trouver en eux assez de ressources pour y résister, elle est souvent mortelle pour les nourrissons qui ne peuvent pas compter sur leurs réserves.

Une prise de conscience

La canicule de 1911, avec son nombre élevé de victimes du premier âge, a joué un rôle d’alerte pour les pouvoirs publics, les collectivités locales et la population tout entière. Elle s’est produite à un moment où le public s’était persuadé que le progrès continu dans la lutte contre la mortalité allait triompher de tous les maux.

Les pouvoirs publics ont alors orienté les politiques sociales et l’opinion publique vers une sensibilité accrue à la santé des enfants. En témoigne une lutte contre la mortalité des nourrissons qui depuis a mobilisé notre pays et dont les résultats ont été spectaculaires.

Il faut cependant relever que la surmortalité des personnes âgées n’a été alors ni étudiée, ni même mentionnée dans les discours des spécialistes et des politiciens. La mort d’une personnes âgée n’était-elle pas un phénomène naturel, à la différence de celle des enfants ?

Au XXème siècle les jeunes étaient plus importants que les vieux : ils étaient les garants de notre avenir. La première loi sur les retraites ouvrière et paysanne, n’avait d’ailleurs été votée qu’en 1910, après vingt ans de discussion, et notre régime par répartition ne fonctionne-t-il pas comme il avait toujours existé dans les familles : c’est aux actifs de prendre en charge leurs aînés ?

Au XXIème siècle la situation a profondément changé. Lors de la canicule de 2003, ce sont les personnes âgées qui ont été les principales victimes de la chaleur et un plan de protection a été aussitôt mis en place pour elles.

Avec leur domination dans le corps électoral, les vieux (j’en suis un : le mot n’est pas blessant !) ont fait de leurs problèmes : sentiment d’insécurité, retraite, fin de vie… les priorités absolues de la France. Nous assumons, avec lucidité et sans remords, de préférer transmettre à nos enfants nos dettes financières et écologiques plutôt que d’abandonner quelques-uns des avantages sociaux que nos parents ont conquis pour nous.

Et réaliser ce changement d’état d’esprit, même en période de canicule… ça jette un froid, non ?

Christian Rouet

août 2025

Chaleur chaude

42,5 dans l’´Aude!

Passe à l’ombre

Amicalement

Jean-Philippe