A l’origine de l’apprentissage

Dès le Xème siècle, accompagnant le développement des villes, se créent les confréries de métiers, les jurandes, qui deviennent ensuite corporations et qui règlementent l’accès aux professions artisanales. Elles organisent la formation des jeunes artisans à un métier qu’ils veulent ensuite pouvoir exercer. En 1175 apparait le terme d’aprentif ou aprenti, pour désigner « celui qui apprend un métier manuel. »

Le « Livre des métiers » rédigé par le prévôt de Paris, Etienne Boileau en 1268 donne une description très précise de l’apprentissage. Les droits et devoirs du maître et de son apprenti sont codifiés. Ils font l’objet d’un contrat signé avec les parents devant notaire.

Et durant des siècles les corporations organisent elles-mêmes les conditions d’apprentissage et d’accès aux métiers qu’elles organisent, dans un système protectionniste qui freine le développement économique. Turgot essaye en vain de les réformer en 1776.

C’est la Révolution Française qui réussit là où Turgot avait échoué. En juin 1791, la loi Le Chapelier, interdit l’existence de toute organisation professionnelle, patronale ou salariale. Ce n’était pas le but, mais cela entraîne de fait la suppression des contrats d’apprentissage, sauf pour les enfants d’indigents, et enfants abandonnés, puisque la loi stipule que :

« les enfants, secourus par la nation, parvenus à l’âge de douze ans et qui auront montré un goût et de l’aptitude pour une profession mécanique, seront mis en apprentissage aux frais de la Nation ».

Les autres apprentis sont donc des salariés ordinaires, sans protection particulière, mais bénéficiant toutefois d’horaires de travail réduits du fait de leur jeune âge.

Pendant plus d’un siècle, leur statut va évoluer lentement, dans l’intérêt des enfants, mais aussi dans celui, bien compris, des employeurs qui ont besoin d’une main d’œuvre de plus en plus qualifiée.

Sans vouloir faire ici l’historique complet de la règlementation de l’apprentissage, on peut relever qu’outre la rémunération, et d’autres avantages introduits progressivement, les améliorations principales ont porté à la fois sur la durée du travail, et sur la formation dispensée.

La durée du travail :

Au milieu du XIXème siècle les enfants de moins de 14 ans représentent 15 à 20 % de la main-d’œuvre des manufactures et des usines. Des métiers leur sont réservés en raison de leur taille, comme le ramonage, certains travaux dans les galeries des mines, ou parce qu’ils ne coûtent pas cher, comme dans l’industrie textile.

Le 22 mars 1841, l’âge minimum pour travailler en usine, mine ou atelier est fixé à 8 ans dans les entreprises de plus de 20 salariés, et la journée de travail est limitée à 8 heures pour les 8-12 ans, et 12 heures pour les 12-16 ans. Il est interdit de les faire travailler de nuit, entre 21h et 5h.

En 1874 l’âge minimum passe à 12 ans. La durée de travail est limitée à 6 heures à 12 ans et à 12 heures de 13 à 16 ans.

En 1892 l’âge minimum passe à 13 ans. La durée de travail est limitée à dix heures par jour pour les 13 à 16 ans, à 11 heures pour les 16 à 18 ans et les femmes, et à12 heures pour les hommes de plus de 18 ans. Ces régimes variés posent des problèmes d’organisation aux industriels qui pour certain décident de ne pas respecter la loi en appliquant le régime de 11 heures pour tous, sous condition de « mansuétude » des inspecteurs du travail.

En 1904, en application de la loi du 30 mars 1900, la durée du travail est fixée à 10 heures pour tous, dès lors qu’adultes et mineurs sont réunis dans un même atelier, alors qu’elle reste maintenue à 12 heures pour les adultes en l’absence de mineurs. La solution est vite trouvée par les industriels : séparer les adultes des mineurs afin de garder les premiers sous le régime des 12 heures, et créer des ateliers d’apprentissages qui seront encadrés par quelques adultes.

A la veille de la guerre, le pourcentage d’enfants de moins de 14 ans qui travaillent est tombé à 5%. On mesure l’effet de ces lois, qui ont rendu le travail des enfants moins rentable pour l’employeur, mais aussi l’évolution des techniques de l’industrie, où les postes non qualifiés confiés aux enfants se sont considérablement réduits.

La formation :

L’apprenti est un travailleur, mais en situation de formation pratique. C’est son maître, professionnel qualifié, qui lui transmet son savoir ses techniques, et parfois ses secrets.

Cette formation – sur laquelle ne s’exerce aucun contrôle – a une valeur que tous reconnaissent, et jusqu’au XVème siècle l’apprentissage est donc payant pour la famille du jeune.

Mais une importante baisse démographique due aux guerres et aux maladies provoque une pénurie de main-d’œuvre et pour trouver des apprentis, de nombreux maîtres acceptent de les former gratuitement, et même souvent de leur verser un salaire, même minime.

La loi du 22 février 1851, si elle n’impose pas à l’employeur de délivrer une formation théorique, l’oblige à la permettre en cas de besoin, dans une limite de 2 heures par jour :

« Si l’apprenti âgé de moins de seize ans ne sait pas lire, écrire et compter ou s’il n’a pas encore terminé sa première éducation religieuse, le maître est tenu de lui laisser prendre sur sa journée de travail le temps et la liberté pour son instruction, néanmoins, ce temps ne pourra excéder deux heures par jour. »

Mais l’enfant ne peut commencer à travailler qu’après sa scolarité obligatoire. Il reste donc admis que, sauf exception, il ne devrait plus avoir besoin de formation théorique, mais seulement pratique.

Au sortir de la guerre de 14-18, la France, exsangue a besoin de main-d’œuvre. Pour attirer les jeunes vers les métiers manuels, la loi Astier promulguée le 25 juillet 1919 définit les principes de l’apprentissage moderne. Elle impose une scolarité obligatoire, jusqu’à l’âge de dix-huit ans sous une forme particulière et novatrice : tout jeune salarié de moins de dix-huit ans doit suivre cent cinquante heures par an (une demi-journée par semaine) de cours professionnels et de perfectionnement, pris sur son temps de travail.

Cette formation sera bientôt suivie par la mise en place d’un livret d’assiduité et elle pourra être sanctionnée, au bout de trois ans, par un nouveau diplôme, le Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP).

Avec une place plus importante donnée aux cours, et des avantages financiers proposés aux employeurs, afin de compenser l’absence de l’apprenti, l’apprentissage moderne continue à reposer sur cette organisation vieille d’un siècle.

Les exemples d’apprentissage, dans le cadre de la loi Astier, ne manquent pas dans les Yvelines. Nous en citerons deux, contemporains, à la fois très proches, mais répondant pourtant à des objectifs différents.

La Colonie :

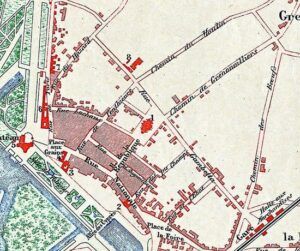

La destruction d’Arleux ( Nord ) au début de la guerre de 1914 oblige les Verreries d’Arleux à chercher refuge loin de la zone de combat. Elles s’installent à Rambouillet, reprenant les locaux délaissés par l’entreprise Montandon, boulevard Voirin. ( Bd du Gal Leclerc).

Les « Verreries d’Arleux et de Rambouillet » y fonctionneront de 1917 à 1931. Nous leur consacrerons prochainement un article.

Les « Verreries d’Arleux et de Rambouillet » y fonctionneront de 1917 à 1931. Nous leur consacrerons prochainement un article.

Pour sa production, la verrerie a besoin d’une trentaine d’enfants (44 en période de plein rendement) pour des travaux sous-qualifiés, rémunérés à un tarif qu’un adulte ne pourrait accepter. Elle ne les trouve pas à Rambouillet.

Le Procureur de la République de Rambouillet, M. Alphandery lui trouve la solution, en la mettant en relation avec le Patronage Rollet de Paris.

Le « Patronage de l’enfance et de l’adolescence » a été fondé à Paris en 1890 par Henri Rollet (1860-1934), alors jeune avocat, pour éduquer et placer les enfants de 8 à 18 ans « dévoyés, vagabonds ou jeunes coupables ». (Cette association connaîtra un fort développement, mais finira par être dissoute en 1947.)

Très vite, les jeunes garçons sans ouvrage et sans ressources y affluent et se voient proposer de menus travaux (triage de graines, confection d’étiquettes…) dans ce qui devient la « Maison de travail » du Patronage, au 379 de la rue de Vaugirard. Ils reçoivent en échange de la nourriture, le logement et une gratification pour les plus méritants.

Henri Rollet cherche à placer au plus vite ses jeunes pensionnaires dans l’agriculture ou dans l’industrie. En effet il se refuse à créer lui-même des établissements de placement collectif de longue durée, et préfère s’en tenir à Paris à la formule des « asiles temporaires » avant placement.

Un journaliste du Progrès de Rambouillet note avec admiration que « le patronage cherche à lui (l’enfant) inculquer le goût du travail qui fait la dignité de l’homme, à lui faire sentir la douceur d’une vie régulière où se fait l’apprentissage de la vie sociale, et l’on peut dire que tous les efforts de la Direction de la Verrerie tendent vers ce même but. »

Certes, mais elle obtient en même temps, pour un investissement réduit, une main-d’œuvre bon marché, qui ne peut légalement pas démissionner avant sa majorité !

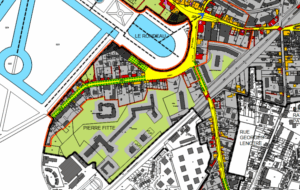

L’entreprise achète donc en 1924 une parcelle du terrain de M. Destambert, ancien chef de gare de Rambouillet, à l’actuel n°38 du Boulevard du Gal Leclerc, et fait construire une maison de 3 étages : « la Colonie ».

L’immeuble comprend des dortoirs avec lavabos, et un réfectoire qui sert aussi de salle de cours.

L’immeuble comprend des dortoirs avec lavabos, et un réfectoire qui sert aussi de salle de cours.

Les enfants partent travailler à 6 heures, après avoir pris un petit déjeuner. Ils en prennent un second à 9 heures, avec une pause. Puis le déjeuner à 12h30 est suivi d’une récréation jusqu’à 13h45.

La journée de travail se termine à 17h, après huit heures d’atelier.

La journée de travail se termine à 17h, après huit heures d’atelier.

Dîner puis coucher à 20h en hiver et 21h en été.

Trois fois par semaine ils reçoivent un cours d’instruction primaire, lecture et morale. Et chaque mardi un cours de solfège et de musique.

Un petit pécule est déposé chaque mois sur un livret de Caisse d’Epargne, que l’enfant pourra toucher à sa majorité.

Les directives de la loi Astier sont donc bien respectées, combinant l’intérêt de l’entreprise, celui de la Société, et celui de l’enfant qui échappe ainsi à la délinquance.

La ferme du Bel-Air :

C’est dans un esprit différent que Ferdinand Dreyfus, député de Seine-et-Oise, crée un centre d’apprentissage agricole en 1919, à Fontenay-lès-Briis, dans sa ferme expérimentale du Bel-Air, où il reçoit lui aussi une trentaine de jeunes.

Mais ici, pas question de recevoir des enfants ayant eu maille à partir avec la justice : il s’agit d’orphelins issus des villes qui souhaitent aller vivre à la campagne où les besoins en main d’œuvre sont considérables depuis la saignée de la guerre.

Le bâtiment principal est équipé pour les loger.

La ferme dispose d’une écurie pour quatre chevaux, une étable pour vingt vaches, et quatre boeufs, une porcherie, des clapiers, une grange avec machine à battre, des hangars, un grand atelier pour travaux manuels, un pressoir, trois potagers, un rucher, le tout sur près de 50 hectares…

La journée – qui varie en fonction de la saison – commence en moyenne à 5h50 pour les enfants qui s’occupent de la traite des vaches, et à 6h20 pour les autres.

Travail de 7h15 à 11h45, déjeuner, reprise du travail à 13h en hiver, 15h en été, goûter à 16h ou 17h. Retour des champs à 16h en hiver, à 20h en été.

Pendant l’hiver, enseignement post-scolaire pendant 1h ou 1h45 avant le dîner. Durant les récréations et les dimanches, les enfants peuvent jouer, lire ou faire leur correspondance.

Et ici aussi, les enfants se constituent un petit pécule, placé à la Caisse d’Epargne jusqu’à leur majorité.

La grande différence, avec la Colonie, c’est que les enfants passent durant leur séjour dans tous les services à tour de rôle, y compris dans les ateliers de menuiserie, de forge ou de vannerie, et les plus doués apprennent même à tenir la comptabilité d’une ferme.

L’objectif n’est pas de doter la ferme d’une main-d’œuvre moins payée que des adultes. Il n’est pas non plus de conserver au Bel-Air les enfants après leur formation, mais au contraire de leur permettre de trouver un emploi n’importe où dans le monde agricole, voire de gérer leur propre ferme.

Compte tenu des besoins énormes dans ce domaine, M. Ferdinand-Dreyfus peut affirmer sereinement dans un discours à l’Assemblée : « l’écolier qui, en parfaite connaissance de cause, choisit la profession de cultivateur, se ménage dans la vie des garanties de santé, d’aisance et de bonheur ».

———-

Ces deux exemples de centres d’apprentissage de l’après guerre, l’un créé en privilégiant les besoins d’une entreprise privée, l’autre pour répondre à ceux d’une profession, ne sont que deux parmi beaucoup d’autres.

Déjà, depuis la fin du XIXème siècle, l’enseignement technique s’est développé et les EPS, écoles primaires supérieures donnent à leurs écoliers une formation professionnelle, après le certificat d’études qui marque la fin de l’enseignement primaire élémentaire. Celle de Rambouillet, créée en 1899, sera évoquée prochainement sur notre site.

Nous publierons de même un article sur l’École d’Enfants de Troupe créée en 1875, et devenue École Militaire Préparatoire d’Infanterie en 1844, ou encore sur l’école des bergers, unique en France, créée à la Bergerie Nationale en 1926.

Et nous avons déjà présenté l’expérience libertaire de la Ruche (1905-1917), qui complétait un enseignement primaire élémentaire par une année d’apprentissage, en privilégiant le seul intérêt de l’enfant.

Il faut se souvenir que nous sommes alors à une époque où les métiers manuels n’évoluent pas beaucoup, et où savoir reproduire les pratiques de l’adulte garantit donc à l’enfant qu’il pourra à son tour exercer le même métier, de la même façon… et en vivre.

Mais il faut rappeler en outre que ces formations professionnelles viennent alors prolonger un enseignement de base, durant lequel l’école a su inculquer les principes moraux partagés par toute la société, et notamment par la famille, parmi lesquels figure en bonne place la valeur du travail.

Christian Rouet

décembre 2022

Ping : Les verreries d'Arleux et de Rambouillet - le Pays d'Yveline

Ping : L'école de la rue Gambetta - le Pays d'Yveline

Magnifique écrit. Recherche vivante.

Pour le prochain chapitre, les compagnons du tour de France et ceux du devoir sont peut être aussi une source intéressante.

Bravo et merci jmt