Les élections municipales

Elles n’auront lieu que dans six mois, mais déjà les élections municipales se préparent.

Samedi dernier, sur le marché de Rambouillet, une première liste donnait un tout premier aperçu de son programme. Madame Matillon, maire sortante, n’a pas encore annoncé qu’elle se représenterait, mais tous les Rambolitains en semblent persuadés.

Des candidats de toutes tendances politiques vont s’affronter dans les urnes, conscients qu’il leur faudra ensuite travailler ensemble pour le bien de leur commune. On se plaît à rêver que leur exemple puisse être suivi par des élus parlementaires qui préfèrent aujourd’hui bloquer nos institutions plutôt que d’envisager des compromis.

Je vous propose de nous intéresser ici aux élections municipales passées… pour nous préparer à celles de 2026.

A l’origine des mairies

Sans entrer dans les détails, je rappellerai simplement que dans l’Ancien Régime se superposaient en France :

– les paroisses, qui relevaient du pouvoir religieux, et regroupaient la population autour de son curé, de l’église, et du cimetière. C’est à ce niveau que la dîme était collectée, depuis Charlemagne, afin de rémunérer les ministres du culte. Elles étaient dirigées par la communauté de paroisse gouvernée par l’un de ses habitants qui a pris à partir du IXème siècle le titre de « maire » (le maior était celui qui dirigeait un domaine mérovingien),

– et l’administration royale, avec ses bailliages divisés en prévôtés qui restreignaient considérablement le pouvoir des assemblées locales.

La justice, comme la perception de l’impôt royal s’exerçaient ainsi selon des organisations complexes qui entraînaient des imbroglios administratifs, et une superposition d’impôts et taxes locales, source d’un profond mécontentement. Déjà les Français aspiraient à une simplification du mille-feuille, même s’ils n’utilisaient pas ce terme !

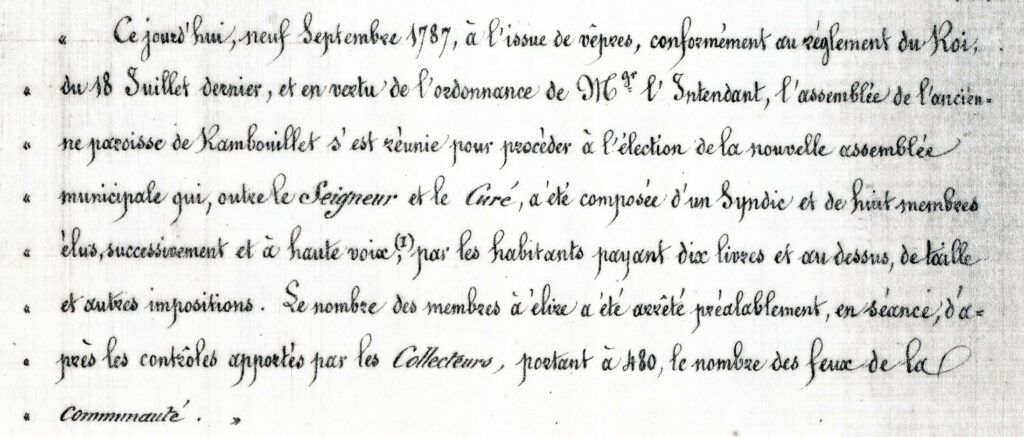

Louis XV, puis Louis XVI avaient entrepris trop timidement et trop tardivement une réforme. Aux élections du 9 septembre 1787 une assemblée municipale avait été élue par les habitants les plus riches de la commune. Elle se composait (outre le seigneur et le curé de la commune) de huit membres présidés par un syndic.

Les Révolutionnaires s’étaient empressés d’aller plus loin. Les lois des 14 et 19 décembre 1789 ont créé 44 000 communes. Ce projet, porté par Mirabeau a su s’imposer contre celui de Condorcet qui proposait 2000 communes, et celui de l’abbé Sieyès avec ses 459 cantons. On peut le regretter : la Révolution n’a pas osé faire simple !

Aujourd’hui, en dépit des regroupements de communes, nous en avons toujours 34 955. 84% d’entre elles ont moins de 2000 habitants…

Le conseil municipal

Dès la création des communes, le conseil municipal a été élu par les habitants.

Les lois de 1789 ont organisé un suffrage censitaire, dans lequel seuls les contribuables les plus riches avaient le droit de voter : ils étaient les plus instruits, et payant l’essentiel des impôts il semblait normal qu’ils aient la responsabilité de leur utilisation.

Il a fallu attendre les lois du 5 avril 1884, dites « grande charte républicaine des communes » pour que soit instauré un suffrage universel, qui n’était encore que masculin, et l’ordonnance du 21 avril 1944, adoptée à Alger par le Comité français de la Libération nationale, pour que les femmes soient autorisées à voter. Elles le font pour la première fois aux élections municipales de 1945. Jacqueline Thome-Patenôtre est élue maire de Rambouillet en octobre 1947.

Lors des élections municipales de 2020, la population de Rambouillet s’élevait à 27 043 habitants, dont 18 568 électeurs inscrits sur les listes électorales.

Rappelons que depuis 1982 les listes de Rambouillet ne peuvent plus être panachées. Les sièges sont répartis ainsi :

- Si une liste obtient plus de 50 % des suffrages exprimés, elle reçoit immédiatement la moitié des sièges à pourvoir.

L’autre moitié des sièges est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des voix – y compris la liste arrivée en tête.

- Si aucune liste n’a 50 % au 1er tour, les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages peuvent se maintenir. Celles entre 5 et 10 % peuvent fusionner avec une liste qualifiée.

Au second tour, la liste arrivée en tête, quelle que soit sa majorité, reçoit la prime de 50 % des sièges, et l’autre moitié est répartie proportionnellement entre toutes les listes ayant dépassé 5 %.

En 2020, il n’y avait eu à Rambouillet que 7 464 suffrages exprimés lors du 1er tour, et 7 026 lors du second, soit moins de 38% du corps électoral. La liste gagnante n’avait été élue qu’avec 3 291 voix, soit 17.7% du corps électoral : un résultat qui devrait nous amener à réfléchir au fonctionnement de notre démocratie !

Le maire

Dès 1789, les révolutionnaires voulaient que le peuple échappe à l’influence du seigneur local, et du curé, mais ne souhaitaient pas qu’un maire hostile à leur politique ne vienne les remplacer.

Le premier maire de Rambouillet, Jacques Thiery (procureur au bailliage) est élu le 9 février 1790 par le conseil municipal. Il prête serment de fidélité sur le perron du baillage :

« Je jure de maintenir de tout mon pouvoir la constitution du Royaume, d’être fidèle à la Loi et au Roi et de bien remplir mes fonctions. »

Un serment c’est bien, mais le pouvoir exécutif ne s’en contente pas. Jusqu’à la loi du 5 avril 1884, le mode de désignation du maire connaît de nombreuses évolutions avec de courtes périodes d’autonomie communale où les maires sont élus (comme après la révolution de 1848), et de longues périodes de renforcement des contrôles, où les maires sont nommés par l’Etat (en l’occurrence, le préfet de Versailles).

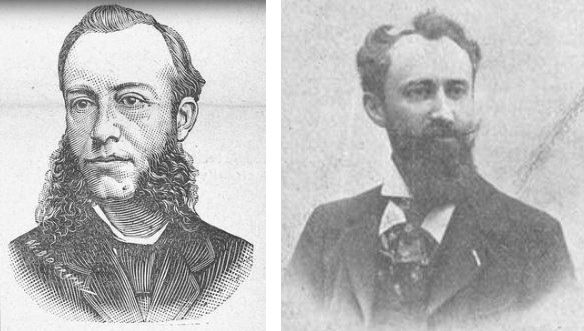

Charles Voirin, par exemple, devient maire en 1848, en étant nommé par le préfet, et il le redevient en 1878 en étant cette fois élu par le conseil municipal.

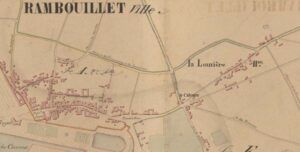

Si ces règles varient selon les époques, elles dépendent aussi de la taille des communes (la population de Rambouillet passe le cap des 5000 habitants vers 1880, celui des 10 000 vers 1960, des 20 000 vers 1980 et des 25 000 vers 2000).

Après 1884 les maires sont élus parmi les membres du conseil, et par celui-ci. Le Régime de Vichy revient au principe de nomination des maires par l’exécutif, mais à Rambouillet, Degoix, élu en 1935, conserve son poste jusqu’en 1944.

A la Libération, Masselet, qui a été nommé en 1944, est immédiatement remplacé par Henri Petit, élu selon la loi de 1884 immédiatement remise en vigueur.

C’est presque toujours celui qui se présente en tête de la liste majoritaire qui est ensuite élu maire. Une exception cependant : Marie Roux a été élu le 15 mai 1904, au troisième tour, sans l’avoir anticipé. Marie Gautherin maire sortant, payait ainsi la campagne à la députation qu’il venait de perdre.

Les lois Deferre (1982) ont renforcé l’autonomie communale, supprimé la tutelle administrative directe en instaurant le contrôle a posteriori des actes, et ont consolidé le cadre démocratique local issu de 1884. Il n’empêche que la multiplication des normes et des réglementations, ainsi que toutes les contraintes budgétaires, rendent le maire étroitement dépendant de l’Etat, et obligent les communes à disposer de services administratifs de plus en plus pesants.

Parce que nous sommes le pays de la Raison, nous avons su très vite diagnostiquer le coût et les défauts de notre organisation municipale. Pour y remédier nous avons créé… une couche supplémentaire. Rambouillet Territoires réunit 36 communes dont Rambouillet est la plus importante (mais je veux bien croire que la mutualisation des moyens a aussi entraîné de véritables économies ).

Dans la longue liste des maires de Rambouillet, il faut remarquer l’importance des juristes aux XVIII et XIXème siècles : procureur, avoués, avocats, notaires… Ils étaient les plus instruits de la commune, et les plus à-même de comprendre les nombreux textes de lois qui leur étaient adressés, par des gouvernements à la durée de vie si brève.

Leur fonction était totalement bénévole jusqu’en 1870. Il leur fallait donc disposer d’une certaine fortune personnelle. A une époque où l’on ne parlait ni de conflit d’intérêts, ni de délit d’initié, gageons sans leur faire injure qu’ils pouvaient espérer un accroissement de leur clientèle grâce à leur mandat.

Ceci me rappelle ce trait d’esprit de Talleyrand, qui n’avait guère d’illusion sur le désintéressement des hommes : Louis XVIII avait estimé que la mandat de député devait être exercé gratuitement, l’honneur de servir le pays étant une récompense morale suffisante. Talleyrand aurait alors remarqué : « un mandat gratuit, Sire ? Cela va nous coûter beaucoup trop cher ! ».

A partir de la loi de 1884, le maire continue à ne pas percevoir de salaire, mais une indemnité de fonction lui est octroyée, selon la taille de la commune.

Cette indemnité bénéficie depuis les années 1970 d’un dispositif de retraite complémentaire, et d’une protection chômage partiel qui la rapproche d’un salaire. Elle est aujourd’hui calculée en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique.

Les Parisiens ont découvert cette semaine que le maire de Paris avait droit en outre à une indemnité pour ses dépenses vestimentaires… et qu’elle s’autorise à l’utiliser ! Je ne vois pas que le problème se soit posé à Rambouillet…

Je doute cependant que ces avantages financiers puissent constituer la motivation première pour une fonction ingrate dont les risques augmentent avec les responsabilités civiles et pénales encourues, en même temps qu’avec l’incivisme et la violence de citoyens mécontents.

La campagne électorale

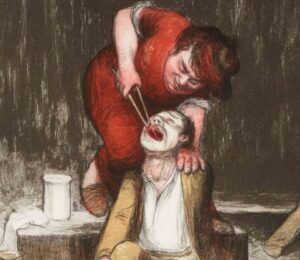

La vie politique française a toujours été très violente. En 1967 Gaston Deferre, président de groupe à l’Assemblée ne s’est-il pas battu en duel contre le député gaulliste René Ribière ?

La vie politique française a toujours été très violente. En 1967 Gaston Deferre, président de groupe à l’Assemblée ne s’est-il pas battu en duel contre le député gaulliste René Ribière ?

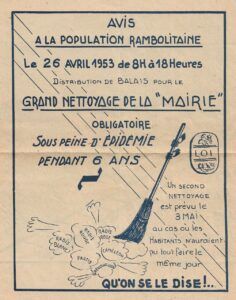

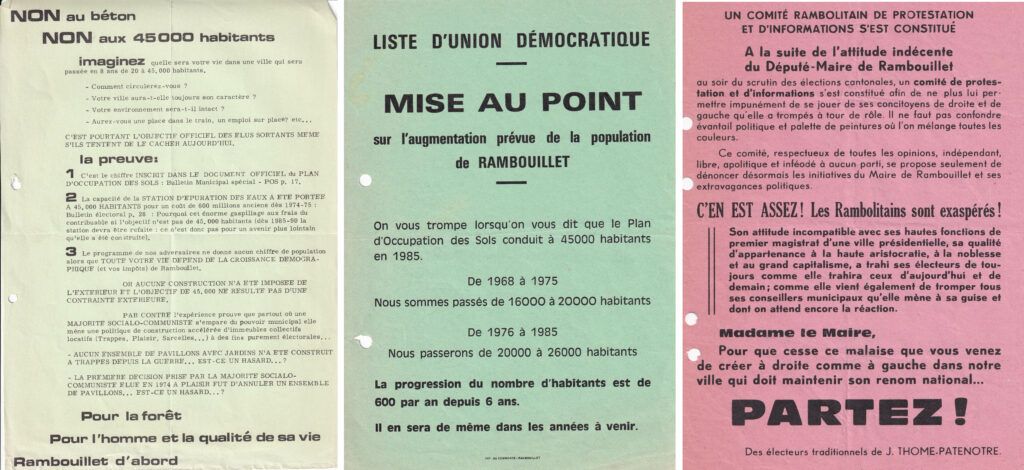

Les élections municipales restent, en moyenne, plus pacifiques que les élections nationales, sans doute parce que les programmes sont plus concrets, mais cependant la lecture des professions de foi et celle des articles de soutien ou de dénigrement des candidats dès le XIXème siècle nous rappelle que les réseaux sociaux n’étaient pas nécessaires pour que les coups volent bas.

Les projets locaux ont toujours compté plus que l’appartenance d’un candidat à un parti politique national : c’est ainsi que Rambouillet, par attachement à Mme Thome-Patenôtre, radicale de gauche et signataire du Programme Commun, s’est trouvée « ville de gauche » jusqu’en 1983, ce qui ne correspondait pas du tout aux aspirations de la majorité de ses habitants.

Parmi les sujets les plus sensibles qui ont animé les campagnes politiques dans les années 1980-1990 je relève la rumeur de la transformation de la rue de Gaulle en voie piétonne, qui avait vu des prises de positions tranchées entre l’association des commerçants, celle des consommateurs, avec de nombreux articles, et réunions.

Il y avait eu aussi le projet prêté à Mme Thome-Patenôtre de bétonner Rambouillet et d’y accueillir 45 000 habitants sur le modèle de Trappes ! Francis Bacon n’avait pas tort : « Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose ! »

Il y avait eu aussi le projet prêté à Mme Thome-Patenôtre de bétonner Rambouillet et d’y accueillir 45 000 habitants sur le modèle de Trappes ! Francis Bacon n’avait pas tort : « Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose ! »

Et cette citation me rappelle celle de Clemenceau : « On ne ment jamais autant qu’avant les élections, durant la guerre, et après la chasse ».

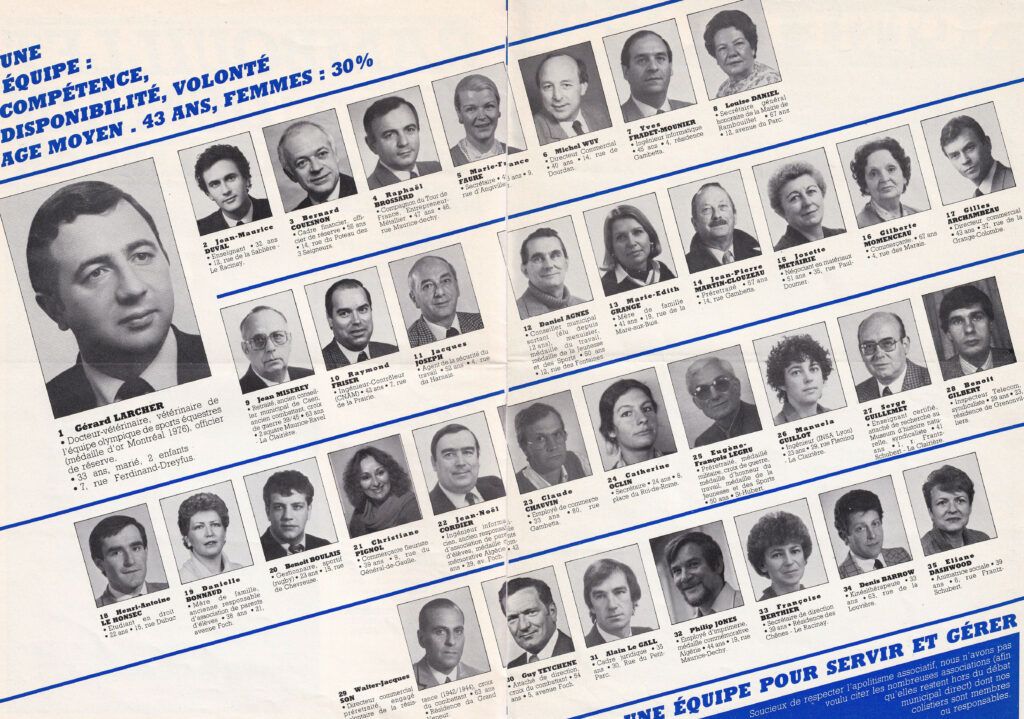

En mars prochain auront lieu de nouvelles élections municipales. Dans un contexte très particulier de crise politique, économique et financière, les élections se joueront-elles sur des thèmes nationaux (réduction de la dette, immigration, réforme de la retraite, pouvoir d’achat…) ou sur le sérieux des candidats locaux et la crédibilité de leurs programmes ?

Les abstentionnistes retrouveront-ils le chemin des urnes ?

L’histoire de Rambouillet continue.

Christian Rouet

septembre 2025

J’adore ces remontées dans le temps de notre ville…

Un grand merci à tous ceux qui nous font revivre ces époques…

Très cordialement, Anne-Marie