Le commerce du centre-ville

Sans vouloir s’alarmer du nombre de fermetures de commerces dans le centre ville, la municipalité de Rambouillet cherche depuis des années des solutions pour lui conserver son attractivité.

Dans sa séance du 19 juin 2025, elle vient de décider l’achat du droit au bail d’un petit commerce de la rue de Gaulle, qui ne trouvait pas de repreneur depuis des mois. L’idée est d’y accueillir des commerces éphémères, selon une formule dont l’efficacité reste pourtant discutable.

Cette délibération me donne l’occasion d’évoquer l’évolution du petit commerce, et notamment de celui de Rambouillet.

L’apparition du commerce de centre-ville

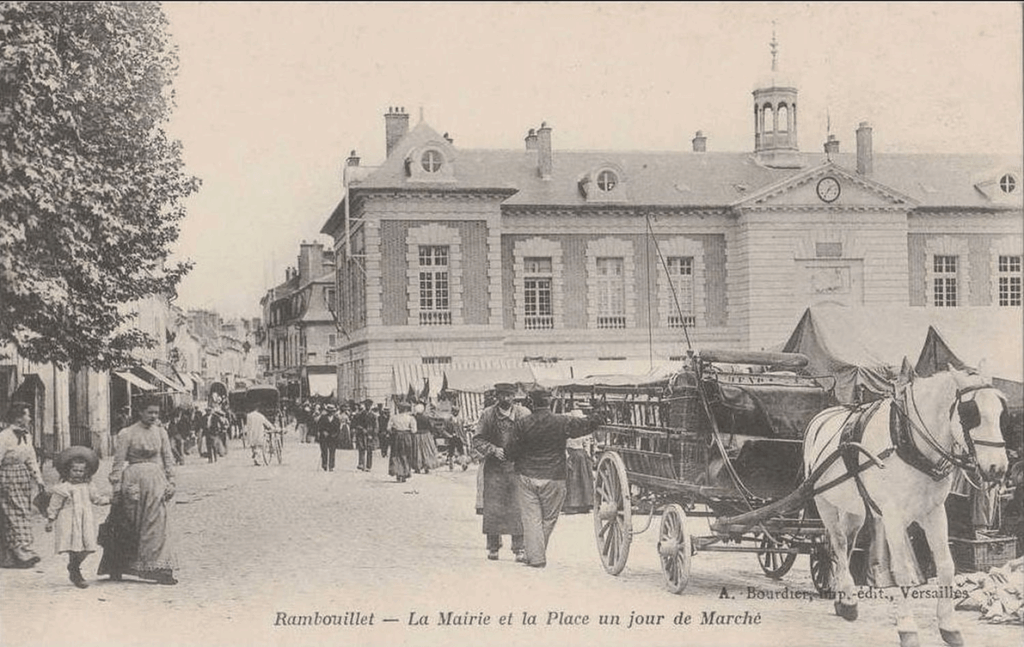

Le marché était autrefois le lieu principal de l’activité commerciale et sa zone d’attractivité dépassait celle de la commune.

Le marché était autrefois le lieu principal de l’activité commerciale et sa zone d’attractivité dépassait celle de la commune.

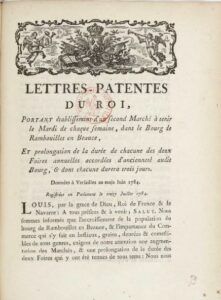

Celui de Rambouillet existait déjà en 1399 (sous Renault d’Angennes). Le roi Henri IV l’autorise officiellement par lettres patentes du 15 avril 1595. Le roi Louis XVI en autorise un second (initialement le mardi) le 13 juillet 1784. Deux marchés par semaine ? Déjà à l’époque l’offre dépassait la demande : en 1816, le maire Delorme renonce à celui du mardi : « la présence à Rambouillet d’un régiment m’avait paru être une occasion favorable au rétablissement de notre marché du mardi, (…) mais nos efforts sont restés infructueux : le marché du mardi n’a repris que bien faiblement, et il est à nouveau tombé en désuétude quand nous avons cessé d’avoir une garnison». (« Rambouillet devenu chef-lieu d’arrondissement », par JS Delorme)

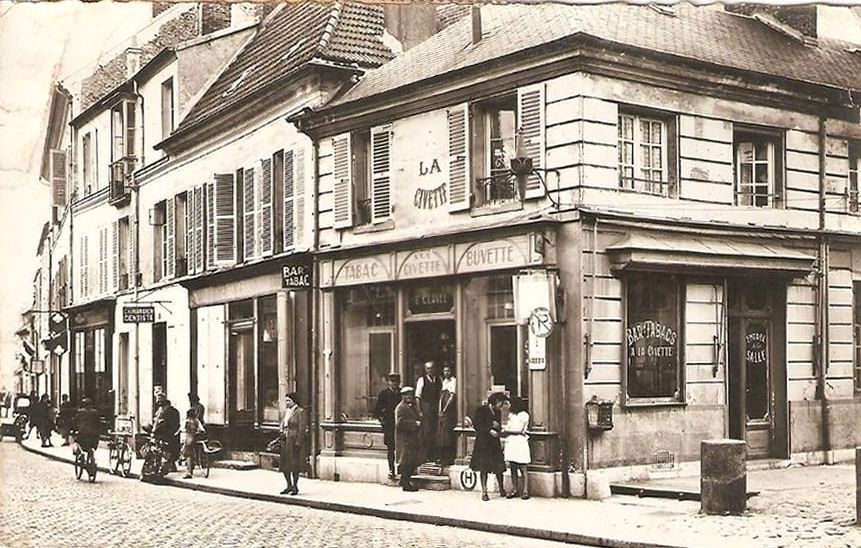

La rue du Général de Gaulle ( son appellation actuelle) étant la plus ancienne de Rambouillet, elle a accueilli les premières échoppes fixes, en rez-de-chaussée d’habitations. Parmi elles, de très nombreuses tavernes et restaurants où l’on venait sceller et arroser les transactions conclues au marché.

Avec le développement de la ville, des commerces de proximité se sont ouverts dans d’autres quartiers : Groussay, le Pont-Hardy… Cependant, au XIXème siècle, quand la révolution industrielle a créé une offre nouvelle de biens de consommation et que le commerce moderne s’est développé avec succès, c’est la rue de Gaulle qui est restée la seule véritable rue commerçante de Rambouillet.

En 1914, lorsque la population de Rambouillet ne dépassait pas 6488 habitants, l’annuaire de l’Indépendant recensait 408 commerces. De nombreuses cartes postales de cette époque nous les rappellent. Les plus nombreux étaient les débits de boissons (42), les épiceries (19) et les hôtels-restaurants (15).

En 1914, lorsque la population de Rambouillet ne dépassait pas 6488 habitants, l’annuaire de l’Indépendant recensait 408 commerces. De nombreuses cartes postales de cette époque nous les rappellent. Les plus nombreux étaient les débits de boissons (42), les épiceries (19) et les hôtels-restaurants (15).

106 de ces commerces (25%) étaient situés dans la rue de Gaulle (alors rue Nationale).

Pourquoi les autres rues du centre-ville n’ont-elles pas été plus commerçantes ? Pourquoi Rambouillet est-elle une des rares villes où l’on ne trouve aucun commerce dans la rue qui conduit à l’église ? Pas même la pâtisserie chic où acheter son gâteau dominical à la sortie de la messe !

On peut trouver des explications qui tiennent à l’urbanisme : cette rue-ci est dans le mauvais sens, celle-là n’a quasiment pas de trottoirs. Celles-ci sont trop éloignées du centre…

La raison principale est bien plus simple : le nombre de commerçants s’autorégule en fonction des besoins de la clientèle. C’est la loi du marché. S’il n’y a pas eu davantage de commerces à Rambouillet, c’est tout simplement parce que ceux qui existaient suffisaient aux besoins de la consommation locale.

En 1914 il y avait 406 commerces pour 6488 habitants. En 2014 (étude Pluripole commandée par la ville à la Chambre de Commerce de Versailles) 497 pour une population de 26 080. En 2025, 576 commerces pour une population estimée à 27 637 habitants.

Dans un premier temps, les commerces s’étaient installés dans les centres-villes, partageant l’espace urbain professionnel avec les artisans.

Mais les nuisances de ces derniers ont amené les villes à les repousser à l’extérieur. Quand on voit les défauts de conception de la zone d’activités du Pâtis, on comprend que le souci de la municipalité avait été alors, plus de récupérer des terrains constructibles pour densifier la ville, que de favoriser le développement de ses entreprises.

Pendant des années les promoteurs de Rambouillet nous ont ainsi proposé des programmes dont tous les rez-de-chaussée avaient une vocation commerciale, et trouvaient preneur, même si leur emplacement ne présentait aucun intérêt.

Or, aujourd’hui, de nombreux commerces ferment chaque année, tout simplement parce qu’ils ne rencontrent plus la demande qui permettrait leur survie. Et de nombreux commerces vont fermer demain pour les mêmes raisons.

Il est facile de recenser les boutiques vides, dont certaines le sont depuis plusieurs années. Ce matin j’en ai compté 10 dans la seule rue de Gaulle. Mais il faut y ajouter celles qui, bien qu’ouvertes, sont déjà en vente (au 1er juillet 2025, il y en a 11 sur le site du Bon Coin…). Et il y a celles qui veulent s’arrêter, mais sans l’avoir encore publié.

La situation est donc plus mauvaise qu’elle n’y parait (même si Rambouillet reste relativement privilégiée par rapport à bien des communes).

Or, il y a encore 10 ans, les emplacements de la rue de Gaulle étaient recherchés, et les bailleurs trouvaient normal d’augmenter régulièrement leur loyer. Il ne leur est donc pas facile de prendre conscience que cette époque est sans doute définitivement terminée, et que certains loyers doivent être fortement revus à la baisse !

L’utilité du commerçant

Le rôle du commerçant a profondément évolué depuis vingt ans. Souvenons-nous que durant plus d’un siècle, il proposait des services réels, en échange de sa marge bénéficiaire :

- les conseils d’un professionnel avisé,

- un choix important, qui suivait le progrès et la mode,

- une disponibilité immédiate des articles,

- une garantie de reprise ou de dépannage.

Or, aujourd’hui, les avis et tutoriels disponibles sur internet nous renseignent mieux que n’importe quel professionnel local. Des sociétés comme Amazon proposent des milliers (des millions) d’articles, les livrent en 24H (dimanche inclus) et acceptent une reprise sans même demander de raisons. Quant au dépannage, il est de toutes façons confié à une plateforme externalisée.

Et naturellement, aucun commerce indépendant ne peut proposer un prix aussi bas que celui d’une grande surface ou d’une société en ligne, en raison des volumes traités.

Ainsi, paradoxalement, le service principal qu’attend aujourd’hui une ville de ses boutiques devient l’animation : des vitrines qui donnent envie de se promener dans les rues.

(observation faite qu’une vitrine peut être agréable, indépendamment de son activité commerciale : je pense à celle des Déménagements Jumeau : un plaisir actualisé régulièrement !)

Et cela me rappelle ce dialogue entendu dans une boutique de la rue des Rosiers :

– mais pourquoi mettez-vous des montres en vitrine, si vous n’êtes pas horloger ?

– eh ! je suis rabbin circonciseur, qu’est-ce que vous voulez que j’expose ?

Hier le commerçant se voyait imposer des taxes spécifiques pour avoir le droit de vivre de sa boutique. Demain il sera rémunéré pour la tenir ouverte et participer à la vie de sa rue.

Vous l’avez compris : je ne parle ici que des commerces purs : achat et revente de produits. La situation des artisans-commerçants en alimentaire, qui vendent leur production, ( fromager, boulanger, pâtissier, chocolatier, charcutier-traiteur, boucher…) est particulière. Si leur offre reste dans une gamme que les grandes surfaces périphériques ne couvrent pas encore ils répondent à un besoin réel et trouvent leur clientèle. Mais ce créneau n’est pas extensible. La pâtisserie Paquet (le commerce le plus ancien de Rambouillet) vient de fermer : pas sûr que son emplacement tente un professionnel de la même activité !

Le fonds de commerce

Si la loi n’en a pas donné une définition claire, elle en a décrit les éléments dès l’Ancien Régime, reconnaissant que pour exploiter son entreprise, le commerçant a besoin de tous les biens qui sont affectés à son exercice : marchandises, matériel, marque, nom commercial, droit au bail, ou encore sa clientèle.

En règlementant la vente du fonds de commerce, et la possibilité de le donner en garantie (nantissement), la loi Cordelet du 17 mars 1909 lui a reconnu une existence légale.

Pour autant, le locataire d’un local commercial est resté sans protection jusqu’en 1926 : les clauses du bail, conclu entre deux adultes responsables, s’appliquaient librement. En fin de bail, le propriétaire pouvait donc reprendre son local pour le relouer, ou en changer l’affectation. Or, privé de son bail, le commerçant courait le risque de perdre sa clientèle, et donc son fonds de commerce.

Avec la guerre de 14-18 l’inflation est passée de 0% en 1912, 1913 et 1914 à 19,8% en 1915, 11,2% en 1916, 20% en 1917, 19,2% en 1918, 22,6% en 1919 et atteint même 39,5% en 1920 ! On a du mal à imaginer aujourd’hui le traumatisme qui en a résulté pour tous ceux dont la rente constituait le seul revenu (ou la seule retraite).

En même temps, quantité d’immeubles ont été détruits entraînant, dans bien des régions, une pénurie de locaux. De nombreux bailleurs ont donc souhaité renégocier les conditions de leur bail, quitte à changer de locataire.

Dans ce contexte difficile, le gouvernement a choisi de protéger le commerçant, acteur important de l’économie et de la vie locale, au détriment du bailleur, et a créé une exception au régime de la propriété.

La propriété commerciale

C’est d’abord la loi du 30 juin 1926 qui a accordé au commerçant locataire le droit au renouvellement de son bail et à défaut, à une indemnité d’éviction.

Il a ensuite fallu attendre trente ans pour que le bail commercial bénéficie d’un statut spécifique. Le décret du 30 septembre 1953 lui a donné

- une durée : neuf ans (résiliable par période triennale par le preneur seul),

- une indexation automatique,

- une revalorisation calculée d’après la valeur locative du local,

- des possibilités encadrées de déspécialisation…

Le statut de 1953 (actualisé par la loi Pinel, du 18 juin 2014), a ainsi entraîné une distinction entre la propriété des murs, et leur jouissance. La propriété dite « commerciale » c’est le droit au maintien dans les lieux –ou « droit au bail ».

Cette protection du locataire a permis l’éclosion des centres d’affaires, de centres commerciaux et de galeries commerciales. Ce secteur d’activité s’est développé rapidement et de façon performante, mais la situation a été cependant moins florissante pour les petits commerces des centres-villes, et spécialement dans les villes moyennes.

Le droit au bail peut se transmettre. Sa valeur correspond à l’économie de loyer que le commerçant réalise en reprenant un bail en cours, au lieu de souscrire un nouveau bail aux conditions du marché.

Son usage a été tellement généralisé que lorsqu’un local était vacant les propriétaires ont pris l’usage de demander pour eux un « droit d’entrée » de même importance, s’analysant comme un supplément de loyer.

Le commerce à l’essai

Conçu en 2013 le concept de Boutique à l’essai a tenté de nombreuses communes, désespérées de voir leurs commerces fermer.

La formule permet à un commerçant de faire un essai de six mois renouvelable, en bénéficiant d’un loyer minoré, afin de tester la rentabilité de son projet. Si son essai est concluant il pourra rester dans les lieux, aux conditions du marché.

La formule permet à un commerçant de faire un essai de six mois renouvelable, en bénéficiant d’un loyer minoré, afin de tester la rentabilité de son projet. Si son essai est concluant il pourra rester dans les lieux, aux conditions du marché.

En avril 2023, Rambouillet a ainsi pris en sous-location un beau local de 130m2 situé rue Chasles, moyennant un loyer de 18 000€/an, et l’a proposé en « boutique à l’essai ».

Pourquoi aucun candidat sérieux n’a-t-il été trouvé en deux ans ? En partie parce que ce concept repose sur l’hypothèse que c’est la signature d’un bail commercial qui effraye le commerçant. Or le gros investissement, tout à fait incontournable, qu’il doit réaliser c’est l’achat de son stock. Et une réduction de son loyer de 20 à 30% change peu son budget global, et donc son risque.

Un premier candidat s’est déclaré, mais a finalement préféré choisir un local différent. Un second a renoncé à son projet avant de commencer son essai…

L’appui fourni par un franchiseur sérieux, son étude de marché et son assistance est sans doute plus efficace pour limiter le risque d’une création de commerce. Le cas récent de la Comtesse du Barry montre cependant qu’il peut y avoir des échecs, les intérêts du franchiseur en terme d’image de marque et de couverture nationale, n’étant pas toujours ceux du franchisé.

Après avoir supporté durant deux ans le loyer de cette boutique, sans trouver aucun candidat sérieux, la ville a donc provisoirement renoncé à en trouver un, en avril 2025.

Pour que le local ne reste pas vide plus longtemps, elle l’a offert à l’association Hélium afin que celle-ci y ouvre une galerie d’art.

Le projet est tout à fait sympathique. Il représente, pour cette association locale sérieuse, une subvention de 18 000€/an, et cette portion de rue s’en trouve animée.

Cependant le fait qu’une galerie associative concurrence ainsi directement une galerie privée qui a fait le pari risqué de s’installer deux mois plus tôt, sans aucune aide, dans un emplacement particulièrement ingrat, n’a été relevé par personne.

La concurrence entre secteur privé et associatif ne devrait pourtant pas exister. La loi précise qu’une association ne bénéficie de son statut fiscal d’exception qu’à la condition de ne pas concurrencer d’entreprise locale. Une municipalité devrait s’en assurer avant de verser subventions et aides matérielles, mais je n’en ai jamais vu aucune s’en soucier !

Il est vrai qu’en nombre d’électeurs, une association est toujours plus intéressante qu’un indépendant…

Cela me rappelle un souvenir personnel. Quand j’avais demandé que l’Institut International du Vieux-Moulin soit référencé dans l’annuaire commercial de la ville, pour promouvoir nos cours de langues, le responsable de l’Office de Tourisme, embarrassé, m’avait répondu « il va nous falloir l’accord du Maire, parce que vous allez faire de la concurrence aux cours proposés par le Comité de Jumelage ! »

La boutique éphémère

Cette fois, le concept est différent, et madame le maire a tenu à rappeler la distinction. Le commerçant qui s’y installe pour une durée courte (souvent 6 mois) ne pourra pas rester dans les lieux. Cependant cet emplacement lui permet de faire connaître une activité qu’il exerce déjà dans d’autres locaux, et peut-être l’inciter à chercher ensuite une installation permanente.

La formule tente souvent des commerçants, dont certains ne travaillent qu’ainsi. C’est un peu la formule intermédiaire entre le salon professionnel qui ne dure que quelques jours, et la boutique permanente.

Mais ce concept se heurte aux intérêts des professionnels en place. Est-il normal de permettre à un commerçant qui ne supporte pas les charges annuelles d’une boutique, de venir profiter de la période de fêtes pour concurrencer directement les acteurs du commerce local, obligés de supporter les périodes creuses ?

Les villes qui tentent ce type d’implantation s’obligent donc à un partenariat étroit avec leur association des commerçants, pour n’accepter qu’une activité non représentée. Or c’est précisément là le problème : trouver des attentes non satisfaites !

Pour louer la boutique Totem & Tipi, et la proposer en boutique éphémère, la ville accepterait donc de prendre à sa charge un loyer de 12000€/an (ce qui est raisonnable), mais aussi de payer en supplément près de 60 000€ pour l’achat d’un droit au bail, et de frais liés à l’opération. Soit 5 années de loyer !

On peut s’étonner de cet investissement puisque le local a été proposé sans succès à ce prix durant plus d’un an, et que le bail devra de toutes façons être modifié pour répondre à sa nouvelle destination.

Souhaitons en tous cas que le projet réussisse. Mais je suis curieux de savoir quels seront les candidats retenus… Sans doute plutôt des artisans ?

Ainsi, après avoir ignoré longtemps les problèmes du commerce du centre-ville, et laissé se multiplier les grandes surfaces périphériques (au motif qu’il vaut mieux les autoriser dans la commune, plutôt que de les laisser s’installer dans la commune voisine), les villes s’inquiètent aujourd’hui de la baisse d’attractivité de leurs rues commerçantes.

Il y a dans ce domaine un effet de seuil : une rue peut rester attrayante malgré un ou deux commerces fermés. Mais un de trop ferme, et soudain c’est toute la rue qui perd son intérêt, provoquant la fermeture en cascades des dernières boutiques. Et inverser la tendance est dramatiquement difficile, surtout pour des conseils municipaux où les fonctionnaires et les retraités ont souvent remplacé les commerçants en activité…

Une rue piétonne peut avoir son charme… à condition que les magasins soient très attrayants. Des bacs à fleurs peuvent décorer agréablement des trottoirs… s’ils n’interdisent pas aux piétons de s’y croiser. Le stationnement payant peut dissuader les voitures ventouses… mais le client verbalisé, même s’il sait l’avoir mérité, ne reviendra pas dans le centre-ville…

S’il y avait une formule miracle, elle se saurait.

La seule certitude c’est que les solutions ne pourront venir que des commerçants eux-mêmes, ou du moins de ceux qui sauront réinventer leur métier.

Christian Rouet

juillet 2025

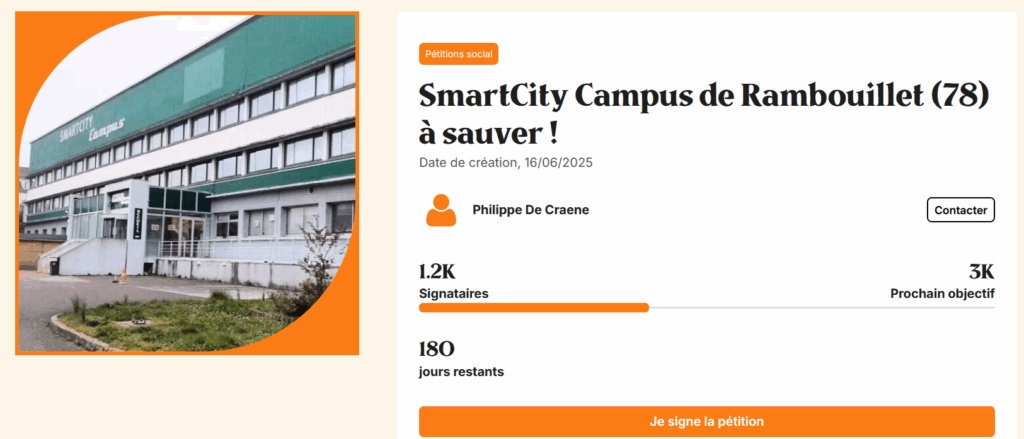

PS : En ce moment circule une pétition pour que les 60 entreprises (et 13 associations) hébergées dans les locaux de SmartCity (anciens locaux de la Radiotechnique) ne se retrouvent pas à la rue. Certes, cet ensemble devrait être démoli afin d’accueillir le prochain hôpital de Rambouillet, mais l’avenir de ce projet est tellement incertain que ce serait une erreur profonde de procéder trop tôt à sa démolition.

Au moment où la ville recherche des commerces éphémères, ce serait quand même un comble qu’elle ne réussisse pas à conserver des entreprises déjà installées !

Merci Christian pour cet article extrêmement intéressant et instructif sur l’avenir du commerce en centre ville. C’est un vrai sujet auquel on ne prête suffisamment attention.