Responsable mais pas coupable

En cette période de rentrée des classes je voudrais évoquer la responsabilité civile des enseignants. Celle d’autrefois, au début du XXème siècle, avant les réformes qui la restreignent aujourd’hui.

Quel rapport avec le pays d’Yveline, vous demandez-vous ?

Il se trouve qu’un accident survenu dans une école de Rambouillet a contribué à l’évolution du Droit dans ce domaine.

L’histoire est, je crois, peu connue. On la découvre à travers quelques lignes publiées dans le Progrès de Rambouillet du 21 février 1919, et les articles des revues spécialisées qui ont commenté ses suites judiciaires.

L’accident

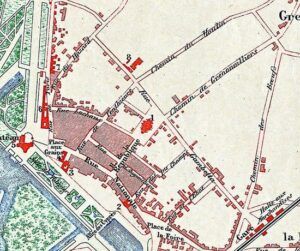

Le 14 février 1919 un maître-surveillant emmène une classe de l’Ecole Primaire Supérieure Professionnelle de Rambouillet en forêt, vers l’étang de Coupe-Gorge. Le groupe longe le champ de manoeuvre du 12ème cuirassiers et plusieurs élèves (tous ?) s’y introduisent malgré les panneaux qui en interdisent l’accès. Ont-ils échappé à la surveillance de leur surveillant, ou celui-ci les a-t-il laissé faire ? Curieusement sa responsabilité ne sera pas recherchée et je n’ai trouvé aucun renseignement sur lui.

Au retour du groupe, des rumeurs parviennent à l’oreille du directeur : certains élèves auraient ramené à l’école… des grenades ! Vidées de leur explosif mais toujours équipées de leur détonateur, elles auraient été abandonnées sur le terrain militaire à la suite des exercices effectués les jours précédents.

Le directeur somme aussitôt les élèves de les déposer immédiatement à son bureau, et tous s’exécutent. Tous sauf un…

Le lendemain une explosion secoue l’école. Le jeune André Brassat a conservé une grenade, et, en la manipulant, il l’a fait exploser. Il a trois doigts arrachés. Il est aussitôt amené au service des urgences de l’hôpital, qui l’ampute et réussit à sauver ce qui reste de sa main.

Son père assigne le directeur en justice, et lui demande 70 000 francs (environ 110 000€) de dommages et intérêts.

Louis Bascan

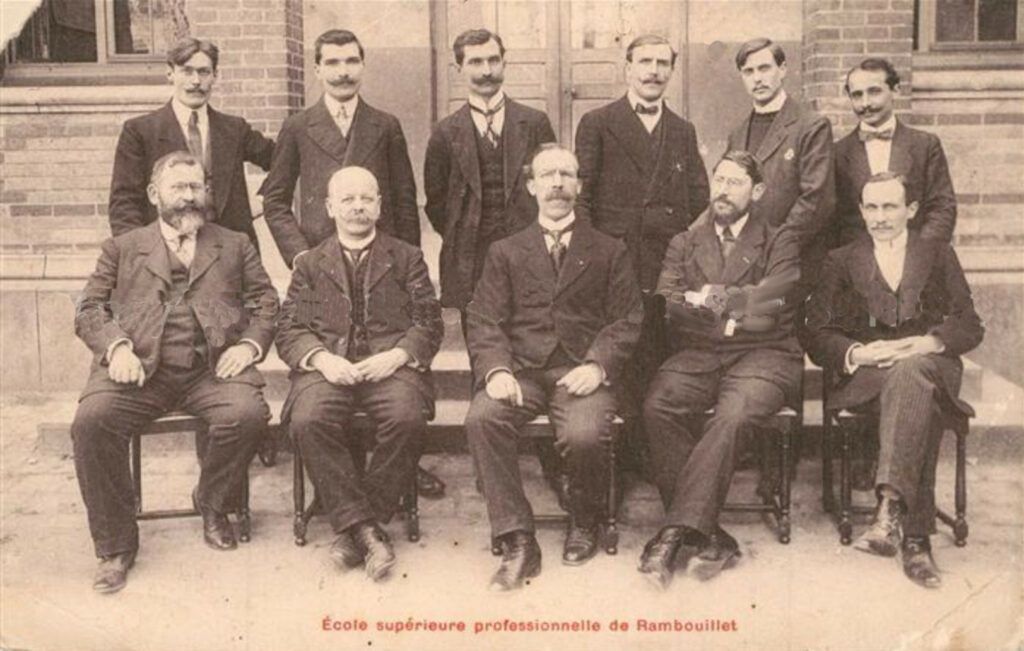

Ce directeur, qui jouit d’une excellente réputation, s’appelle Louis Bascan. Il a été nommé à Rambouillet en 1906, et titularisé le 17 janvier 1907. Ses résultats pédagogiques sont excellents : je les rappelle dans cet article.

On peut se demander comment un directeur expérimenté comme l’était Bascan n’a pas pris cette menace plus au sérieux. Mais les grenades qu’il avait récupérées ne contenaient plus leur charge d’explosif, et il a pu les croire inoffensives.

Sans doute aussi, à l’époque où l’autorité était respectée par tous, n’a-t-il tout simplement pas imaginé qu’un élève puisse lui désobéir.

Le nom de Bascan vous est familier ? Il a été donné le 12 mars 1948 à l’Ecole Primaire Supérieure de Rambouillet (devenu Collège Louis Bascan), et plus tard au lycée de Rambouillet (devenu Lycée Bascan).

Dans un autre article que j’ai consacré à la vie exemplaire de Louis Bascan, (à lire ici) j’avais repris l’information selon laquelle, à la fin de l’année scolaire 1919, « souhaitant sans doute alléger ses responsabilités en raison de la mauvaise santé de son épouse, il avait alors obtenu un poste de professeur d’anglais au lycée Jean-Baptiste Say de Paris, poste qu’il avait conservé jusqu’à sa retraite, le 1er octobre 1927 ».

On peut penser que cet accident, et la longue procédure qui en a découlé, n’ont pas été étrangers au désir de Louis Bascan de quitter Rambouillet et de changer d’orientation : il n’a pas eu à subir le déchaînement des réseaux sociaux, mais j’imagine que la famille Brassat, avant de porter plainte, a dû venir à plusieurs reprises s’en prendre verbalement à celui qu’elle considérait comme responsable de l’infirmité de son fils. Des scènes sans doute dures à vivre pour Bascan comme pour son épouse. Et sans doute la hiérarchie du directeur a-t-elle encouragé, voire imposé cette mutation, car elle ne semble pas lui avoir apporté un grand soutien.

Le procès au civil

Le 28 janvier 1920, le Tribunal Civil de Rambouillet rend son jugement : Louis Bascan est reconnu coupable d’un défaut de surveillance, et trois experts sont désignés pour évaluer le préjudice.

Je relève dans les attendus les reproches suivants :

« Qu’au lieu de procéder immédiatement à des recherches, à des investigations et même à des fouilles sur ses élèves et leurs effets, il (le directeur) s’est contenté de menacer de punition pour le cas où ils ne lui rapporteraient pas les engins qu’ils détenaient…

« Qu’il avait incontestablement le droit de perquisitionner dans les effets de ses élèves et de fouiller leurs personnes, étant donné le caractère particulièrement dangereux de tous les engins qu’ils pouvaient détenir…

« Que s’il eût fait fouiller le jeune Brassat, celui-ci n’aurait pas conservé l’engin qui fit explosion…

« Qu’il est donc seul et unique responsable de l’accident ».

Le 13 décembre 1921 lorsque l’affaire revient devant le tribunal, complétée par l’évaluation des experts, Louis Bascan est condamné à payer 25 000 francs (environ 23 000€) de dommages et intérêts, majorés des dépens. Certes, le jeune Brassat est l’auteur principal et direct de l’accident, mais, pour le tribunal, sa responsabilité n’exonère en rien celle du directeur.

Le 13 décembre 1921 lorsque l’affaire revient devant le tribunal, complétée par l’évaluation des experts, Louis Bascan est condamné à payer 25 000 francs (environ 23 000€) de dommages et intérêts, majorés des dépens. Certes, le jeune Brassat est l’auteur principal et direct de l’accident, mais, pour le tribunal, sa responsabilité n’exonère en rien celle du directeur.

La mutuelle « l’Enseignement »

A cette époque, les enseignants ne sont pas tenus d’être assurés en responsabilité civile (pas plus, du reste, que les élèves).

Cependant de nombreuses société mutualistes ont déjà été créées, et, fort heureusement pour lui, Louis Bascan est adhérent de la Société d’assurance mutuelle contre les accidents « l’Enseignement ».

Cette mutuelle a été créée en 1896 par un instituteur parisien, M. Hennequin. Son article 8 prévoit de façon expresse cette situation :

« Art. 8. La Société répond :

1° Des accidents corporels, autres que ceux énoncés à l’article précédent, arrivés aux élèves confiés à ses membres, pendant la durée des services auxquels ils sont astreints, et atteignant leur responsabilité civile personnelle;

2° Des dommages généralement quelconques qui pourraient leur incomber en raison de ces accidents;

3° Des frais de toute nature qui en seraient la conséquence immédiate. »

La mutuelle intervient donc pour défendre son adhérent, et finalement elle se substituera à lui pour le payement de la condamnation.

Me Contard, son avocat tente un recours devant le Conseil d’Etat, demandant que l’Autorité Militaire soit condamnée pour avoir laissé des engins dangereux, dont la présence n’était pas signalée, sur un terrain accessible au public.

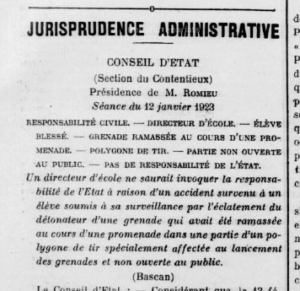

Le 12 janvier 1923 la requête déposée au nom de Louis Bascan est rejetée et sa condamnation est donc définitive :

« Considérant qu’il résulte de l’instruction que les grenades ramassées par les élèves se trouvaient dans un emplacement faisant partie du polygone de tir de Rambouillet, spécialement affecté aux exercices de lancement et non ouvert au public;

que l’accident est dû à ce que les élèves ont emporté à l’école et y ont manipulé les grenades dont ils s’était imprudemment emparés;

que, dans ces circonstances, la responsabilité des élèves et de ceux qui avaient la charge de les surveiller se trouve seule engagée, et que celle de l’administration militaire ne saurait dans aucune mesure être mise en cause;

que, par suite, le sieur Bascan n’est pas fondé à demander que l’État soit condamné à le garantir du préjudice qu’il a éprouvé du fait de cet accident; … »

On peut imaginer que la décision du Conseil d’Etat n’a pas été une surprise pour Louis Bascan. Ce recours n’était introduit que pour apporter une pièce supplémentaire au dossier des mutuelles et syndicats d’enseignants, qui ont fait de ce procès un cas symbolique pour demander la réforme des textes en vigueur et obtenir la réduction de la responsabilité des enseignants.

On peut imaginer que la décision du Conseil d’Etat n’a pas été une surprise pour Louis Bascan. Ce recours n’était introduit que pour apporter une pièce supplémentaire au dossier des mutuelles et syndicats d’enseignants, qui ont fait de ce procès un cas symbolique pour demander la réforme des textes en vigueur et obtenir la réduction de la responsabilité des enseignants.

Relevons au passage qu’entre le dépôt de plainte de la famille Brassart, et les conclusions du Conseil d’Etat il s’est écoulé moins de trois ans.

Ce serait à peu près le délai nécessaire aujourd’hui pour que les experts rendent leur premier rapport, permettant à la partie adverse de demander une contre-expertise…

Dans la Quinzaine Corporative du 23 février 1923, la Mutuelle l’Enseignement tirait les conclusions suivantes de ce dossier, et mobilisait ses adhérents :

« Voilà donc un directeur d’école condamné à 25 000 francs de dommages-intérêts et aux frais de ce procès qui a duré plus de trois années, soit en tout une dépense de quarante à cinquante mille francs, pour le moins !

Que serait devenu notre infortuné collègue, abandonné à ses seules ressources ?

Heureusement qu’une œuvre de solidarité, prospère, solide, bien administrée, à laquelle il est affilié, a pris en main sa défense et assumé le lourd fardeau de sa dure condamnation.

Avis à ceux des nôtres qui persistent dans leur isolement.

Quelle leçon aussi pour le personnel enseignant tout entier !

Directeurs, professeurs, instituteurs, malgré notre plus active vigilance, nous sommes tous à la merci d’un accident dont les conséquences pourraient nous occasionner les plus graves ennuis d’ordre pécuniaire et moral.

Garantissons-nous donc des risques, qui quotidiennement nous guettent, en fortifiant nos sociétés d’assurances.

Par l’aide mutuelle, nous parerons aux coups du destin, en attendant la modification d’une législation vraiment surannée.

Est-ce que nos groupements professionnels ne vont pas se décider enfin à mener une active campagne d’ensemble pour obtenir la révision de la loi du 20 juillet 1899 et la modification profonde du fameux article 1384 du Code civil, véritable épée de Damoclès suspendue sur nos têtes ? »

Le principe de responsabilité

A l’époque de cet accident et de ses suites judiciaires, l’article 1384 du Code Civil dans son texte voté en 1804, et la loi du 20 juillet 1899 rendaient responsable à titre personnel l’enseignant, et c’est à lui qu’il incombait d’apporter la preuve de son innocence :

« On est responsable non-seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.(…)

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. »

Il faudra attendre la loi du 5 avril 1937, votée après d’autres procès de ce type, pour que les enseignants bénéficient comme tous les accusés, de la présomption d’innocence.

« En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l’instance. » (article 1)

Et cette même loi de 1937 transfèrera la responsabilité du fonctionnaire à l’Etat.

« Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat sera substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. » (article 2)

Louis Bascan a ainsi eu la consolation de constater que son procès n’avait pas été tout à fait inutile.

Le jeune André Brassart, aussi ?

Christian Rouet

septembre 2025